新品種育成の背景・経緯

わが国のメロン栽培では、着果の安定性や果実の品質を向上させるため、また、過繁茂による作業性の低下や病害虫の蔓延を防ぐ目的で、側枝を除去する等の整枝作業が行われています。この作業には多大な時間と労力が必要で、特に地這い栽培では負担の大きい屈んだ姿勢で作業を行うことから、管理作業の省力化が望まれています。

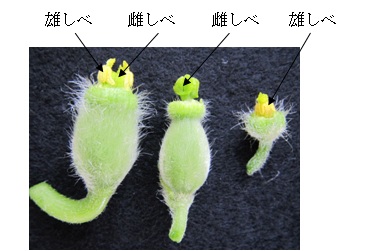

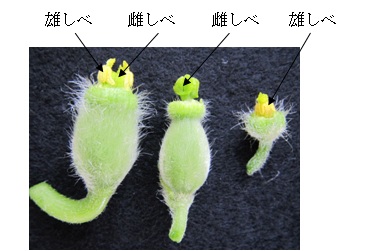

一方、ほとんどのメロン品種は、両性花型(両性花と雄花を付けるタイプ)ですが、両性花にはめしべとおしべの両方が存在することから自然に着果しやすく、余分に着果した果実の摘果に労力を要します。それに対し、単性花型(雌花と雄花を付けるタイプ)のメロンは、両性花の代わりに雌花を付けるため、自然着果しにくく余分な着果(余剰果)を少なくできる特徴があります。

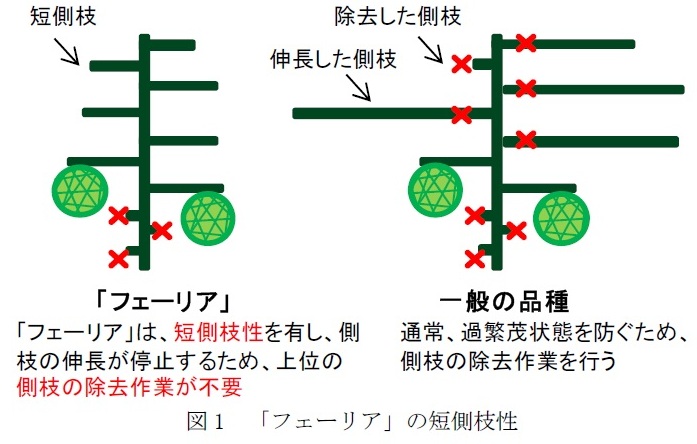

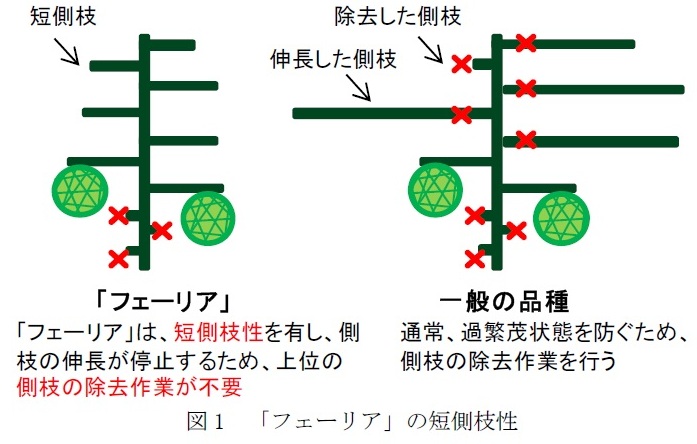

そこで、整枝作業および余剰果の摘果作業の省力・軽作業化を目的として、側枝の伸長が短く抑えられる短側枝性を有し、さらに余分な果実の発生を少なくできる単性花型のメロン品種の育成に取り組みました。

新品種「フェーリア」の特徴

- 「フェーリア」は、強い短側枝性を有する単性花型の固定系統「AnSB-4」を種子親とし、中程度の短側枝性を有する固定系統「AnMP-1」を花粉親とするF1品種です。

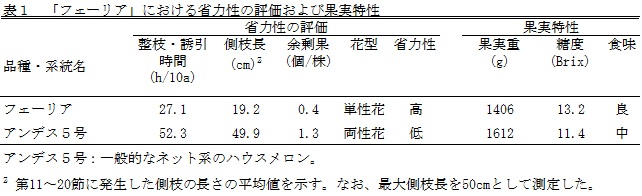

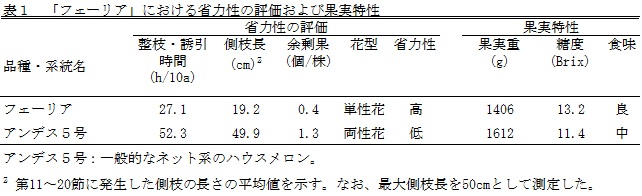

- 多くの側枝が20cm未満で伸長を停止するため(図1、表1)、短い側枝の除去作業は不要です。整枝・誘引作業に要する時間は、慣行栽培に比べて5割程度短縮できます(表1)。

- 「フェーリア」は単性花型であるため、短い側枝を放任した場合でも、自然着果による余剰果の発生は少なく(表1)、摘果作業は軽減できます。

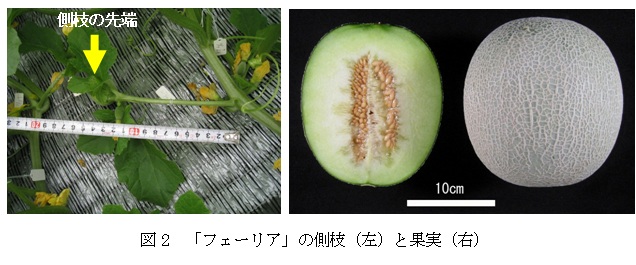

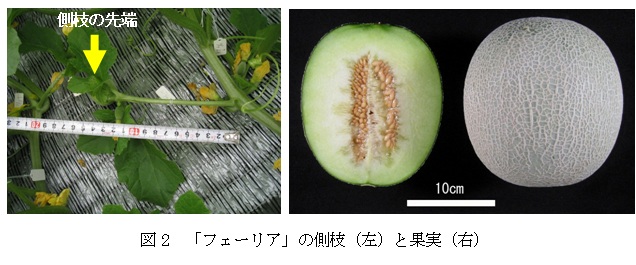

- 果実はやや縦長で、果皮は灰緑色でネットが密に発生します(図2)。果肉は淡緑色で、食味に優れます。

- メロンの重要病害であるうどんこ病(レース1)、つる割病(レース0およびレース2)に対する抵抗性があります。

- 高温・強光条件では側枝が伸長し、短側枝性が発揮されないことから、比較的低温・寡日照条件となる促成および半促成作型に適しています。

品種の名前の由来

メロンは栽培に手間がかかる野菜です。「フェーリア」はイタリア語で「休暇」を意味します。休暇を取れるぐらい省力的な栽培ができることを意図して「フェーリア」と命名しました。

種苗の配布と取り扱い

平成23年4月1日に品種登録出願(品種登録出願番号:第25784号)を行い、平成23年7月26日に品種登録出願公表されました。

今後、利用許諾契約を締結した民間種苗会社を通じて種子を販売する予定です。

お問い合わせ先:

農研機構 野菜茶業研究所 企画管理部 運営チーム

Tel 050-3533-3815

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel 029-838-7390 Fax 029-838-8905

用語の解説

両性花

1つの花にめしべとおしべがともにある花を両性花と呼びます。

単性花

1つの花にめしべのみを持つ花を雌花、おしべのみを持つ花を雄花と呼びます。これらの花を両性花に対して単性花と呼びます。

両性花 雌花 雄花(花弁を取り除いています)

うどんこ病

糸状菌病でメロンにおける重要病害です。感染した植物では、葉の表面が菌に覆われて白くなります。植物の生育が悪くなり、果実品質を低下させます。また、同じうどんこ病菌でも、メロンの品種によって病気を起こしたり、起こさなかったりします。この品種に対する病原性の違いをレースと呼びます。日本で発生しているメロンうどんこ病菌には多くのレースが存在します。

糸状菌病でメロンにおける重要病害です。感染した植物では、葉の表面が菌に覆われて白くなります。植物の生育が悪くなり、果実品質を低下させます。また、同じうどんこ病菌でも、メロンの品種によって病気を起こしたり、起こさなかったりします。この品種に対する病原性の違いをレースと呼びます。日本で発生しているメロンうどんこ病菌には多くのレースが存在します。

つる割病

土壌伝染性の糸状菌病で、メロンにおける重要病害です。感染した植物は根や導管が侵され、地上部が萎れてしまいます。地際部の茎が褐色に変色し、黒褐色のヤニをふきます。日本で発生しているメロンつる割病菌には、レース0、1、2、1,2y、1,2wの5つのレースが報告されています。

土壌伝染性の糸状菌病で、メロンにおける重要病害です。感染した植物は根や導管が侵され、地上部が萎れてしまいます。地際部の茎が褐色に変色し、黒褐色のヤニをふきます。日本で発生しているメロンつる割病菌には、レース0、1、2、1,2y、1,2wの5つのレースが報告されています。

促成・半促成作型

10~11月頃に播種し、1~2月頃に収穫する作型を促成作型、12~2月頃に播種し、4~6月頃に収穫する作型を半促成作型と呼びます。

糸状菌病でメロンにおける重要病害です。感染した植物では、葉の表面が菌に覆われて白くなります。植物の生育が悪くなり、果実品質を低下させます。また、同じうどんこ病菌でも、メロンの品種によって病気を起こしたり、起こさなかったりします。この品種に対する病原性の違いをレースと呼びます。日本で発生しているメロンうどんこ病菌には多くのレースが存在します。

糸状菌病でメロンにおける重要病害です。感染した植物では、葉の表面が菌に覆われて白くなります。植物の生育が悪くなり、果実品質を低下させます。また、同じうどんこ病菌でも、メロンの品種によって病気を起こしたり、起こさなかったりします。この品種に対する病原性の違いをレースと呼びます。日本で発生しているメロンうどんこ病菌には多くのレースが存在します。 土壌伝染性の糸状菌病で、メロンにおける重要病害です。感染した植物は根や導管が侵され、地上部が萎れてしまいます。地際部の茎が褐色に変色し、黒褐色のヤニをふきます。日本で発生しているメロンつる割病菌には、レース0、1、2、1,2y、1,2wの5つのレースが報告されています。

土壌伝染性の糸状菌病で、メロンにおける重要病害です。感染した植物は根や導管が侵され、地上部が萎れてしまいます。地際部の茎が褐色に変色し、黒褐色のヤニをふきます。日本で発生しているメロンつる割病菌には、レース0、1、2、1,2y、1,2wの5つのレースが報告されています。