新品種育成の背景・経緯

現在、わが国の茶産地の約75%で中生品種の「やぶきた」が栽培されています。しかし、「やぶきた」は重要病害の炭疽病や輪斑病に対して罹病性であること、嗜好の多様化に対応できなくなってきていることに加え、多くの茶園が老朽化しつつあること等から、「やぶきた」に替わる有望品種の育成が期待されていました。一方、流通上有利に取引される早生品種に対する要望も強く、高品質な早生品種の「さえみどり」は、近年急速に栽培面積が増えています。しかし、「さえみどり」は凍霜害に弱く、栽培地域が限定されるという問題がありました。また、ペットボトル等のドリンク需要が高まる中で、夏茶に対しても安定した品質や収量が求められるようになりました。

そこで、野菜茶業研究所では、「やぶきた」よりも摘採時期がやや早く、「さえみどり」よりも栽培可能な地域が広い、高品質、多収で病害に強い品種の育成に取り組みました。

新品種「さえあかり」の特徴

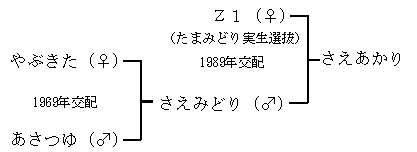

- 「さえあかり」(図1)は、樹勢が強く多収で、かつ輪斑病に強い「Z1」を母親に、高品質で炭疽病に強い早生の「さえみどり」を父親として交配し、その後代から選抜した品種です(図2)。

- 「さえあかり」の収量は、「やぶきた」や「さえみどり」よりも多く、一番茶の品質は「さえみどり」と同等、二番茶および三番茶の品質はともに「さえみどり」より優れます(表1)。

- 「さえあかり」は、摘採適期が「やぶきた」より3~4日早く、「さえみどり」よりも3~4日遅いやや早生の品種です(表1)。新芽の色は緑が濃く(図3)、夏茶においても良好です。

- 「さえあかり」の赤枯れ抵抗性は「やぶきた」よりもやや弱いですが、「さえみどり」よりやや強いです。裂傷型凍害抵抗性は「やぶきた」と同程度です(表1)。このことから、「さえあかり」は「さえみどり」よりも耐寒性が強く、静岡県以南の温暖地から暖地において栽培可能です。

- 「さえあかり」は、炭疽病と輪斑病に対して「やぶきた」よりも強い抵抗性を有します(表2)。

図1 「さえあかり」の一番茶園相

図2 「さえあかり」の育成系統図

図3「さえあかり」の一番茶新芽

品種の名前の由来

「さえみどり」の特徴を引き継いだ、明るい色沢、水色を表しています。また、夏の明るい陽射しの下でも「さえみどり」にまさる高い品質となる品種特性も同時に表しています。

種苗の配布と取り扱い

平成22年4月8日に品種登録出願(品種登録出願番号:第24796号)を行い、平成22年7月21日に品種登録出願公表されました。

お問い合わせ先

野菜茶業研究所 企画管理部 運営チーム

Tel 059-268-4623

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 情報広報部 知的財産センター 種苗係

Tel 029-838-7390

Fax 029-838-8905

用語の解説

- 早晩性について

- 品種の早晩性は、その摘採時期の早さのことを指し、主要品種の「やぶきた」(栽培面積37,161ha(普及面積率76.7%))を中生として、極早生、早生、やや早生、中生、やや晩生、晩生、極晩生という分け方をしています。

- 摘採適期

- 茶の新芽の摘みごろの時期のことを言います。摘採適期の幅は品種によって若干異なります。なお、「摘採」は茶業界で一般的に使われる用語で、「収穫」と同じ意味です。

- 炭疽病

- 全国的に発生が見られる茶の重要病害で、特に山間地や南九州で多く発生します。新芽の生育期に感染し、雨が多いと多発します。秋に多発し、落葉が著しいと、一番茶が減収します。

- 輪斑病

- 葉や茎の傷口から感染する茶の重要病害です。気温が高くなってから成葉や枝に発生し、被害が大きいと減収します。

- 夏茶

- その年の何回目に摘んだ茶かを示す呼び方として、一番茶、二番茶、三番茶、などがあります。特に緑茶としての品質が優れる一番茶に対して、二番茶や三番茶を総称して夏茶と言います。

- 赤枯れ

- 12月~2月の厳寒期に茎葉や芽が凍って赤褐色に変色する凍害のことです。冬期の葉や茎の凍結は、-4~-5°Cで始まり、-10°C以下になると被害は大きくなります。赤枯れに対する抵抗性には品種間差異があることが知られています。

- 裂傷型凍害(幹割れ)

- 初冬期に気温が高く、茶樹の生育が停止しない状態の時に、急激に氷点下の低温にあうと、地際部の形成層が凍結して表皮がはがれたり、幹が割れたりして茎が枯死します。裂傷型凍害に対する抵抗性にも品種間差異があることが知られています。