「カイコのひみつ」第 1 弾 では、カイコ(蚕)の不思議な生態や、遺伝子組換えカイコが作り出す超極細シルク・蛍光シルクなど、話題のシルクについて紹介しました。一方、農研機構はカイコのシルクにこれまで思いもよらなかった新しい価値を見出し、その特性を利用した新しい素材を開発する研究を進めています。今回は医療分野や医療衛生材料、化粧品など新しい産業での活用が期待される、シルクを原料とした新素材に注目しました。

世界初! カイコの遺伝子組換え技術を確立

カイコの繭は、ほぼ 100%タンパク質でできています。そこで、目的とするタンパク質をつくる遺伝子を染色体に組み込んだ組換えカイコであれば、診断薬や医薬品などの原料となるタンパク質をカイコで生産できるのではないかと考えました。十数年にわたる研究の結果、平成 12 年、農研機構は、カイコの遺伝子組換え技術の確立に成功したことを世界に先駆けて発表したのです。

2種類のタンパク質の特性を活かし新たな素材開発が進む

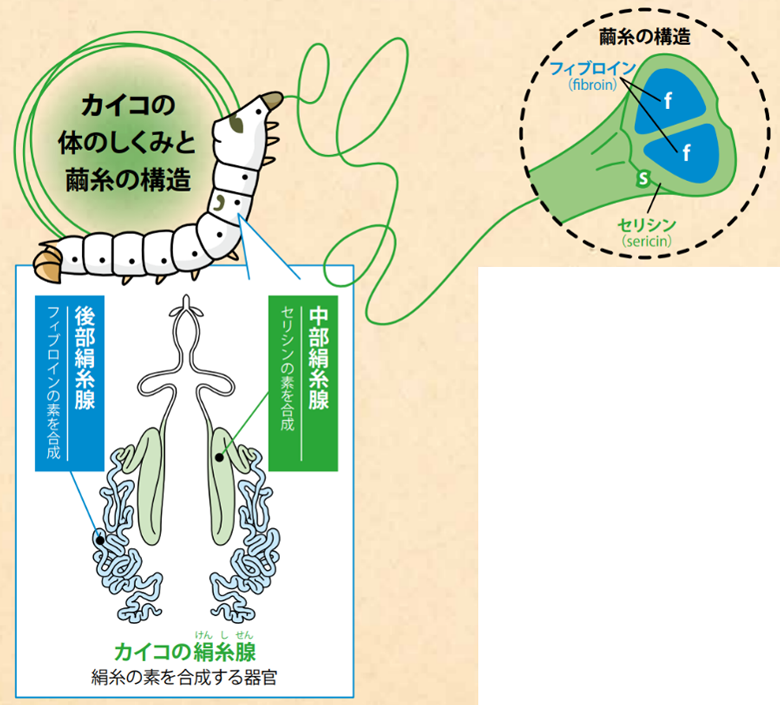

カイコのつくる繭糸は、図の通り、絹糸腺という器官でつくられ、絹糸になる繊維状の2本のフィブロイン層と、それをつなぐ糊の層であるセリシン層という2種類の純度の高いタンパク質で構成されています。水に溶けやすいセリシン層の中に組換えタンパク質を生産することができれば、不純物の少ない状態で、目的のタンパク質の抽出・精製が可能です。一方、フィブロイン層のタンパク質にも様々なタンパク質を結合させるなどして、新しいシルク素材の開発を進めています。

<医療分野>

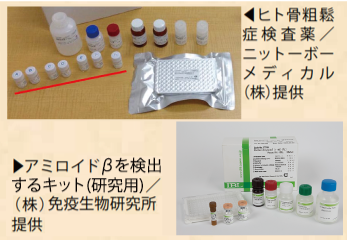

検査・研究用キット

遺伝子組換えカイコが作ったタンパク質を利用して、ヒトや動物の病気、健康状態を把握・診断するための検査キットや、医学研究等で使用される研究用キットなどが開発され、市販化されています。これまで、その主な原料となるタンパク質は、ヒトの血液やマウスの腹水などの生体試料からつくられ、安定した調達などに課題がありました。カイコを用いることで組換えタンパク質の安定的な生産が可能となり、製品化につながっています。

医療用素材として期待される素材

絹糸は生体安全性を示し、古くから手術用縫合糸の材料として使われてきました。現在では、様々な臓器の治癒を誘導する効果が期待できることや、ゲル、フィルム、スポンジ、不織布など様々な形状への加工がしやすいことから、シルクを利用した医療用素材の開発が行われています。

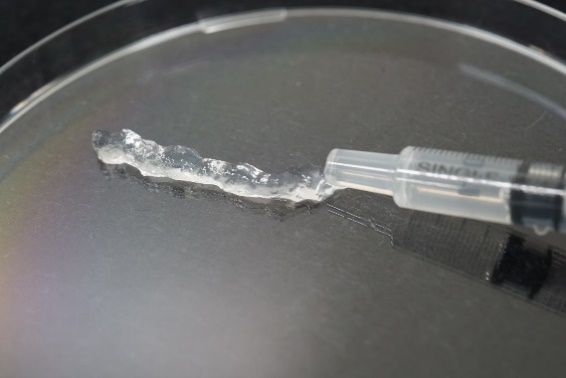

手術を受けた部位では、本来離れているはずの臓器や組織がくっついてしまう「癒着」という現象が起こります。これを防ぐために「癒着防止吸収性バリア」と呼ばれる医療機器がありますが、国内では整形外科領域(特に、腱)に適したものがありません。農研機構が、シルクの成形加工に工夫を施して開発した新規のシルクゲルは、細胞がくっつきにくく、また、生体内での吸収性が早くなることが動物実験などで示されました。この新規シルクゲルを腱に対する癒着防止吸収性バリアとして利用できるのではないかと、開発を進めています。

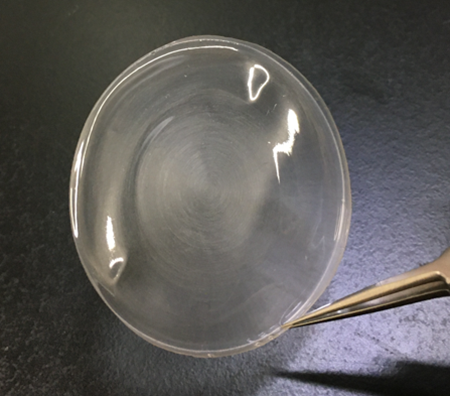

他にも、ヘパリンを結合させた機能化フィブロインを開発しています。ヘパリンは皮膚を構成する成分の一つです。この機能化フィブロインは、傷から出る血液に含まれる、細胞の増殖を促すタンパク質成分を優先的に吸着することが実験的に確認されており、傷口の治りを早める効果が期待できます。機能化フィブロインはフィルム、スポンジや不織布への加工も可能なため、様々な傷の種類・サイズに対応できるよう幅広い展開が期待されます。

▲癒着防止吸収性バリアとしての利用可能性のあるシルクゲル(左)と、ヘパリン修飾したフィブロインで作製したフィルム(右)。

アフィニティーシルク

体の中に侵入した異物(抗原)に働く抗体は、特定のタンパク質と結合する性質(アフィニティー)を持ちます。その特性を活用し、タンパク質の機能解析や病気の検査キット、創薬など、抗体の幅広い分野で利用がされています。しかし、抗体は製造コストが高いため、大量かつ安価な生産技術の確立が求められていました。そこで農研機構は、低コストかつ優れたタンパク質生産系の遺伝子組換えカイコを使用し、シルクタンパク質に抗体の一部を結合させた新しいシルク素材「アフィニティーシルク」を開発しました。水溶液や粉末、フィルム状に加工することで、病気などの検査キットの材料などとして、実用化に向けた研究を進めています。

▲アフィニティーシルクパウダー

<新産業分野>

医療分野以外にも進出! 驚きの特性を持つシルク素材

これまでに紹介した医療分野以外でも、シルクは新たな素材、新たな産業分野での活用が期待されます。フィルムやスポンジ、粉末のほかにも、加工次第で形状も特性も異なる素材をつくることができるため、カイコの可能性をさらに広げる新素材・新商品が登場しています。

▶衣料素材として普及してきたシルクは、繊維だけでなく、粉末や液体、ゲル、フィルムなど形状をさまざまに変えることができます。そのため、幅広い分野で利用できる可能性を持つ素材です。

クリッカブルシルク

2022年にノーベル化学賞を受賞したクリックケミストリーは、少数の簡単な化学反応を用いて機能分子を作り出すことのできる手法として創薬や機能性素材開発の分野で広く使われています。クリックケミストリーがシルクでも可能となれば、様々な機能をもつシルク素材を簡単に作ることができるようになります。そこで、遺伝子組換えカイコを用いて、望みの機能分子をクリックケミストリーで簡単につなげられる「結合の手」を組み込んだクリッカブルシルクを開発しました。クリッカブルシルクを使えば、「結合の手」を介して色素や薬剤などをつなげた高機能シルク素材を誰でも簡単に作出できます。クリッカブルシルクは通常のシルクと同じように織物やフィルム、粉末等への加工が可能で、実用化に向けた大量生産技術も確立されています。センシング機能をもつシルク繊維や薬剤を付加した医療用シルク素材等としての社会実装に向けた取り組みを進めています。

化粧品素材

人間の体でつくられるコラーゲンと同じアミノ酸配列を持つ「ヒト型コラーゲン」。そのヒト型コラーゲンを、遺伝子組換えカイコの繭糸につくりだすことに成功しました。その繭から取り出したヒト型コラーゲンを配合した化粧品が現在、生産・販売されています。

電子素材

フィブロイン粉末を、高温・高圧で処理する(焼結)ことにより、電気を通しにくい性質を持つ素材をつくることに成功しました。この素材をコンピューターや電化製品に欠かせない、プリント基板などの電子部品として利用することが検討されています。また家電やIT 機器の急速な進歩により、それら機器の交換期間が短くなっています。そのため自然由来で、環境に優しい再生可能な素材として、絹タンパク質の電子部品に注目が集まっています。

▶プリント基板へのシルク焼結体の利用を検討(写真はイメージ)

<人の生活を豊かにするシルクをつくる生き物たち>

農研機構では、カイコの新たな可能性を探るだけでなく、シルクをつくるさまざまな生物にも注目しています。強靱なクモ糸にミノムシシルク、絹糸を生成するカイコ以外の野蚕、スズメバチの幼虫がつくるホーネットシルクなど、繊維はもちろん、他の産業への応用が期待されています。