水稲

日本の主要作物である稲に、温暖化の影響が広がっています。例えば、通常の気温で育った稲は粒が透明ですが、稲が成熟を迎える期間(登熟期)に高温にさらされると白く濁ります(白未熟粒)。品質の低下は食味や価格にもかかわるため、高温でもおいしい米が収穫できる品種が求められています。

にじのきらめき

高温に強く、たくさん収穫できるのが「にじのきらめき」です。高温耐性に優れた「西南136号(後の「なつほのか」)」を母とし、極良食味の「北陸223号」を父とした交配から育成しました。「コシヒカリ」とほぼ同時期に収穫でき、収量が高い上、おいしさも引けをとりません。北関東を中心に広く普及している品種です。

Point

たくさん収穫できる

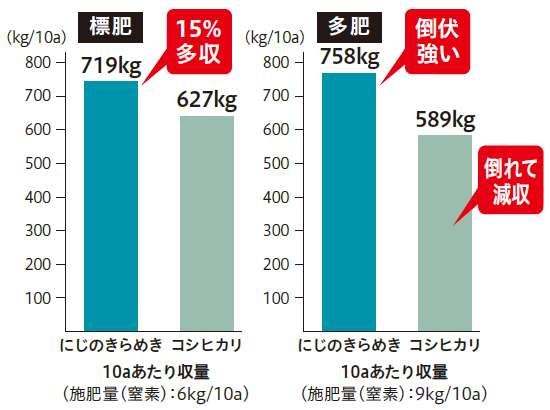

標準的な肥料の与え方で玄米の収量は「コシヒカリ」よりも15%、肥料を増やした栽培条件では約30%上回ります。稲が短く倒伏しづらいため収穫しやすい上、千粒重(玄米千粒あたりの重さ)が「コシヒカリ」よりも2g重いです。

「にじのきらめき」の収量性

病気に強い

各地で多発している水稲のウイルス性病害である縞葉枯病(しまはがれびょう)に高い耐性を持ちます。縞葉枯病は、麦を栽培している温暖な地域に発生しやすいヒメトビウンカによって媒介され、生育不良を引き起こす病気です。

食味が良い

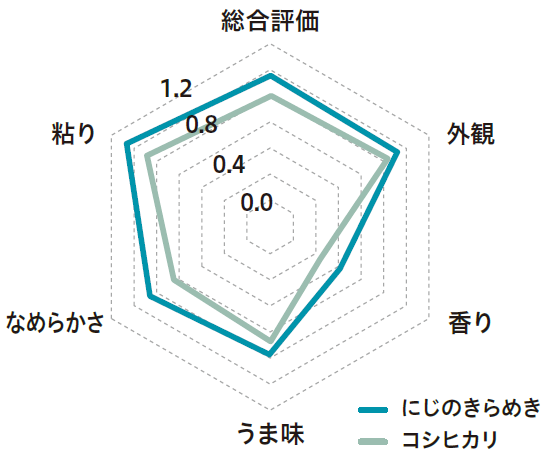

大粒で外観も優れています。食味はなめらかでうま味があり、「コシヒカリ」と同等のおいしさです。大手カレーチェーンの原料米に採用されるなど、外食や中食で幅広く活用されています。

「にじのきらめき」の食味。

数値が大きい方が食味が良好。

「にじのきらめき」普及状況

2018年に育成されてから普及が進んでおり、北は宮城県、南は熊本県まで幅広い地域で栽培されています。中でも、茨城県、群馬県、山梨県、静岡県、和歌山県、佐賀県の6県では奨励品種に、25県では産地品種銘柄に登録されています。令和6年度米の推定作付面積は10,000haです(令和7年3月31日現在)。

「産地品種銘柄」とは?

農産物検査法に基づいて農林水産省が定めた、特定の産地と品種の組み合わせを指す言葉です。米などの農産物が、産地や品種を特定して流通・表示される際の基準となります。産地品種銘柄に登録されることで、「茨城県産にじのきらめき」というような表示が可能となり、品質が保証されるのです。

コメント