- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、その他家きん

特徴

ボツリヌス菌が作る神経毒素による家畜の中毒で、日本では牛、鶏、アイガモなどでの発生がある。散発的に起こり、短期間に多数の家畜が死亡することが多い。

発症動物は、後躯(こうく)から始まったまひが全身に広がり、呼吸困難により死に至る。牛はごく微量の毒素でも発症し、体温は平熱程度だが餌を食べなくなり、起立不能、流涎(りゅうぜん=よだれ)、舌を出したままの状態になるなどの症状を示す。2006年には数日間で農場のほぼ全ての牛が死ぬという事例が発生したこともある。鳥類では、頭部・翼・脚のまひが特徴だ。

ボツリヌス菌は世界各地に分布し、泥湿地などの土壌では抵抗性の強い芽胞となって長期間潜んでいる。酸素があると発育できない嫌気性菌で、条件が整うと増殖して毒素を産生する。毒素に汚染された変敗サイレージや、芽胞を含む小動物の死骸などが混入した餌を家畜が食べることによって発症する。鳥の死骸に湧いたうじを食べた別の鳥が発症することもある。

対策

治療法はない。発生した場合は、早期診断と原因究明、発症動物の焼却処分、徹底的な清掃・消毒を行う。消毒には塩素系、ヨード系、アルデヒド系の各剤が有効だ。発生防止には飼料サイレージなどの適正な調製・管理を行い、変敗した飼料を与えないことが重要で、飼水槽と畜舎周囲の清掃も欠かせない。野生鳥獣が畜舎内に侵入しないように対策をとることも大切だ。2010年から牛用ワクチンが市販されている。

人間のボツリヌス症の原因となるのは主にA型、B型、E型菌であり、家畜のボツリヌス症を起こすC型、D型菌が人にボツリヌス症を引き起こすことはほとんどない。

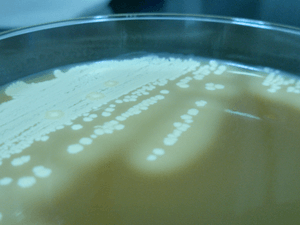

[写真:起立不能の牛のふん便から分離されたボツリヌス菌]

動物衛生研究部門 : 大﨑慎人

参考情報

- 細菌検査マニュアル C型およびD型ボツリヌス診断プロトコール

情報公開日 : 「家畜疾病図鑑」『日本農業新聞』 2010年12月24日、14面に掲載

情報更新日 : 2021年3月15日