- 牛

- 鹿

- 馬

- めん羊・山羊

- 豚

- 鶏

- その他・家きん

- 蜜蜂

- その他・家畜

対象家畜馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ

特徴

野兎(やと)病菌によりおこる人獣共通感染症で、250種以上のさまざまな哺乳類、鳥類、節足動物などが感染する。馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎでは家畜伝染病予防法の届出伝染病に、人では感染症法の四類感染症に指定されている。

野兎病菌には四つの亜種があるが、日本で分離されるものは病原性の弱い亜種である。そのため、豚や多くの動物は感染しても明らかな臨床症状を示さないが、人では発熱や悪寒など感冒様の全身症状がみられる。

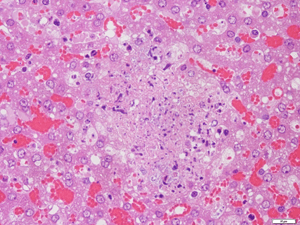

うさぎやげっ歯類は高感受性動物で、短期間に敗血症をおこし死亡する。死亡したうさぎでは肝臓、脾臓(ひぞう)、リンパ節などに塊状になった壊死(えし)病変が認められる。

保菌動物やその排せつ物との直接的な接触の他、ダニ、アブなどの吸血性節足動物による刺咬(しこう)や、汚染された水でも感染する。野兎病菌は感染力が強く、10~50個程度の少数の菌でも感染するといわれる。

対策

治療にはストレプトマイシン、ゲンタマイシン、テトラサイクリンなどの抗生物質が有効である。農場では、野生動物の畜舎への侵入防止やダニの駆除などの対策を行う。

日本での人の感染は、保菌した野ウサギの剥皮や調理をする際に感染するケースが多い。野兎病菌は粘膜や皮膚の傷口からだけでなく、健康な皮膚からも感染するため、野兎病の多発地である東北、関東地方では、死亡した野ウサギや野ネズミを素手で触らないよう注意が必要である。

[写真:野兎病で死亡したうさぎの肝臓で見られた壊死病変(中央部)]

動物衛生研究部門 : 三上修

参考情報

- 家畜の監視伝染病 野兎病

情報公開日 : 「家畜疾病図鑑」『日本農業新聞』 2012年6月27日、16面に掲載