播種作業/2017年11月10日撮影

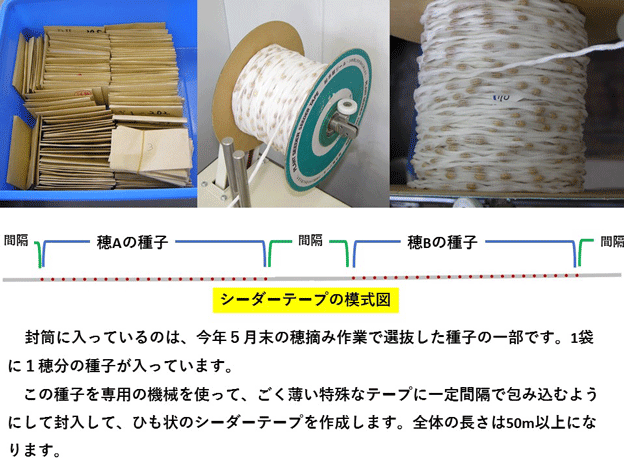

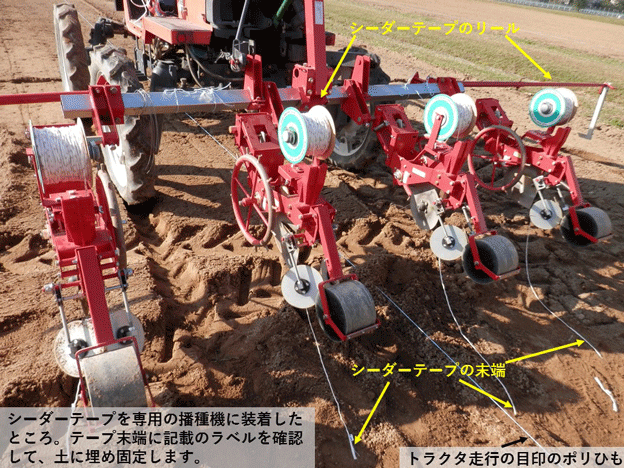

今年も天神山の麦畑にコムギを種まきしました。選抜したコムギの種子を一本の長いテープに包み込んで加工したシーダーテープの説明とそれを使った種まきの様子をご紹介します。

小麦の幼苗/2018年1月7日撮影

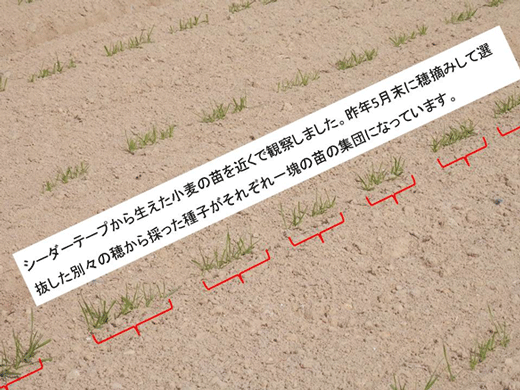

昨年11月上旬に種子をまいた天神の小麦畑の約2か月後の様子をご報告します。前回の「播種作業/2017年11月10日撮影」で紹介しましたように、小麦の種子はシーダーテープというひも状のテープに包み込んだ状態で畑に浅く埋め込みましたが、下の写真の様に一直線に苗が生えそろってきました。

しかし、近づいて横から見ると、苗がところどころ途切れているようです。これは苗が生えなかったのではありません。実は、昨年5月末に穂摘みして選抜した1本、1本の小麦の穂からそれぞれ昨年11月に播種する種子を採種してシーダーテープに埋め込む際に、穂ごとに間隔を空けておかないと後で分からなくなるためです。詳細は前回の報告「播種作業/2017年11月10日撮影」をご覧ください。

苗をアップで撮影しました。まだまだ幼苗です。これからどんどん大きくなります。

麦踏み作業/2018年2月6日撮影

天神圃場の麦畑では恒例の麦踏み作業を行いました。麦踏みとは、霜柱によって浮き上がった土を押さえて、麦が伸びすぎないようにし、根の張りをよくし、耐寒性を高めることが目的です。麦踏みというと、下の写真のように横歩きしながら人間の足で踏みつける作業を連想しますが、これでは広い面積を麦踏みすることが出来ません。

実際にはトラクターでローラーを引っ張りながら麦を踏みつけます。

下の写真でローラーの上に突き出ている小さく赤い円筒状のものは鉄製の重しです。「てこ」の原理でローラーに圧力をかけて、麦を踏みつけます。

一般にローラーで畑の土を押さえることを鎮圧(ちんあつ)と言います。鎮圧(ちんあつ)の前後を比べると、麦の葉は押さえつけられて広がりますが、徐々に戻ります。畑の土の状態を比べると、鎮圧により表面が平らになったことが分かります。

コムギ畑の様子/2018年5月15日撮影

昨年5月の穂摘み作業で選抜したコムギ種子を、11月上旬にシーダーテープを使って、播種した畑のコムギの様子です。写真のように既に穂が出ていて、種子が成長して大きくなっています。これらの種子から将来の有望品種が生まれます。

この畑を上から見たのが上の写真です。ここは品種改良途上のコムギ畑なのでおよそ50cmごとに別々の系統の種子を播種しています。各列の穂を見ると、中央の列や右側の一部の列では褐色の穂の株と薄い緑色の穂の株が一見交互に生育して、縞模様の様に見えます。この穂の色は「ふ色」といって、遺伝子によって決まっています。播種した系統によって穂の色が違うのでこの様な現象になります。なお、この畑では特に穂の色を意識して選抜していません。

これはパン用コムギ「せときらら」の種子を生産している畑です。昨年と同じ場所に植えています。順調に生育しています。5月末から6月初めに収穫予定です。

この時期には天神ほ場のコムギ畑周辺の空き地や斜面にはいろんな植物の花が咲いています。少し紹介しますと、下の写真の赤い粒のように見える花は「イヌタデ」といって、どこにでも見られる雑草です。

これは「ノアザミ」です。いろんな蝶が蜜を吸いに集まってきます。

これは「マツバウンラン」といって、のっぽで華奢な高い花茎(10~60cm)を伸ばして風にそよぐ野の花です。ウンランとは漢字では「海蘭」と書きます。ウンランは海岸に生えている全く別の植物ですが、「マツバウンラン」は花が似ていることからこの名前が付いたといわれています。

穂摘み作業/2018年5月28日撮影

天神山の小麦の「穂摘み」作業を紹介します。新たに母親(めしべ)に父親(花粉)を交配した沢山の種子を栽培して、新しい特徴に着目しながら良いものだけを選抜します。ここは品種改良途上なので、各畝の小麦の穂から、草姿や早晩性(収穫時期が早いか遅いか)などの点で良い小麦だけを選び1穂ずつ厳選して収穫します。2日間ほどで完了しなければならないので、人海戦術で行います。

これは選抜した穂の束の一部です。左側は穂が白いので「白ふ」といいます。右側は穂が褐色なので「褐ふ」といいます。この選抜過程では、穂の色は特に関係ありません。

これはシーダーテープで播種した圃場での穂摘み作業です。この圃場は先程の圃場より選抜段階が進んでいて、ここでの穂摘み作業はより厳密に穂の特性を吟味する必要があるので、専門知識のある研究職員が自ら行います。

これは穂摘みした穂の束の一部です。この中から更に系統を絞り込んでいって将来の有望品種が生まれます。

天神山の圃場の斜面に咲く花の紹介の第2回目です。

天神山では圃場の周辺や斜面には除草剤を撒かないので、いろんな草花が咲きます。これはオッタチカタバミといいます。カタバミの仲間ですが、茎が立ち上がることからこの名前が付いたといわれています。

これはニワゼキショウといいます。花の周りに見える黒い丸粒は花が咲き終わった後にできた「さく果」といいます。これが熟すると破裂して中から種子が飛び出します。

これはヒナギキョウといいます。細い柄の先にキキョウそっくりの小さな花をつける可憐な植物です。

収穫作業/2018年6月4日撮影

天神山の「せときらら」の収穫作業を紹介します。黄金色に熟したパン用コムギ「せときらら」です。農研機構と利用許諾契約を結んだ生産者向けに、今年秋に麦畑に播種する種子を増殖しています。

穂が実ってアーチのようになっています。晴天が続いたので収穫日和です。

収穫はコンバインで一条ずつ丁寧に刈り取って、脱穀します。この後、乾燥機にかけますが、種子を傷めないように、静置式の乾燥機を使います。この乾燥機については昨年の天神山のこむぎたち「収穫作業/2017年5月31日撮影」をご覧下さい

天神山の圃場で見つけた雑草の花の紹介の3回目です。麦畑周囲の畔や農道には可憐な花が咲いていました。

これはトキワハゼといいます。長さ約1cmの小さな花です。下側が前に平たく伸びた花びらに黄色の斑紋があります。

これはホトケノザといいます。

ホトケノザの花は筒状になっていて、花の基部には蜜があり、舌でなめると甘いのが特徴です。

これはセイヨウミヤコグサといい、マメ科の植物です。

鮮やかな黄色の花で、上に飛び抜けて大きくよく目立つ1枚の花びらが特徴的です。