番外編1

天神圃場ではコムギだけを栽培しているわけではありません。 ここでは天神圃場で行っている除虫菊や和紙原料のコウゾの品種保存について紹介します。 皆さんは除虫菊を御存知でしょうか。除虫菊の花から抽出した天然の殺虫成分はかつて蚊やハエなどの殺虫剤として広く使われていました。現在でも除虫菊から作った蚊取り線香などが生産されています。除虫菊製剤は天然物なので有機農業でも使用が認められています。 一方、コウゾは低木の落葉樹で同じくミツマタとともに古くからその木の皮が和紙の原料に使われ、紙幣の原紙にも使われています。 ひとくちに除虫菊やコウゾといっても、いろんな品種があります。かつては西日本の県立の試験場などで品種保存をしていました。しかし、昨今の情勢でそれらの試験場で品種保存が困難になりました。これらの貴重な品種は一旦失われると、復活させることが出来ません。そこで、西日本農業研究センターではこれらの除虫菊やコウゾの品種を引き継ぎ、天神圃場などで栽培管理を行って品種保存に努めています。 それでは、天神圃場で保存栽培している除虫菊の花を紹介します。マーガレットに似た可憐な花ですが、黄色い部分に殺虫成分が含まれています。これらの除虫菊はかつて広島県の因島で栽培されていました。2017年現在、約40品種を保存しています。

これはコウゾの保存栽培の状況です。高知県、山口県、愛媛県などで栽培されていた約10品種を保存しています。コウゾはクワ(桑)科の植物でキイチゴのような赤い実がなり、食べることも出来ます。

番外編2

5月末に穂摘み作業を終えた小麦畑は現在どうなっているでしょうか。何か作物がびっしりと生育しています。

これはヒマワリです。これは緑肥と言って、草などを青いままで土にすきこんで、栽培植物(小麦)の肥料とするものです。8月になると花が一杯咲きますが、ヒマワリの種が十分実る前にかわいそうですがトラクターで畑にすき込みます。

ヒマワリ畑の農道の草むらで白いボールのようなものを見つけました。これは「オニフスベ」というキノコの仲間です。これはオニフスベの中では小さい方です。これが成熟すると、表面が褐色になり、表皮が裂けて中から黒い粉末(胞子です)が無数に飛び出してきます。毒キノコではありませんが、成熟して胞子が出来たものは食べられません。

番外編3

天神山のこむぎ畑の「せときらら」の収穫後に種まきした緑肥のヒマワリが満開になりました。残念ながら秋に種まきする麦の肥料とするため、開花後すぐに畑に鋤き込みました。

アップで撮ったヒマワリです。よく見ると花の中に何か昆虫がいます。

これはおいしい蜜を求めてやってきたミツバチです。蜜を吸っている間にからだに生えている毛に花粉がいっぱい付きます。

別のミツバチが蜜を求めてやってきました。ミツバチをよく見ると後ろ足に黄色い丸い物が付いています。これは「花粉だんご」といって、からだに付いた花粉を器用に丸めて足に付けたものです。「花粉だんご」は巣で待つかわいい子供たちの食べ物になります。

番外編4

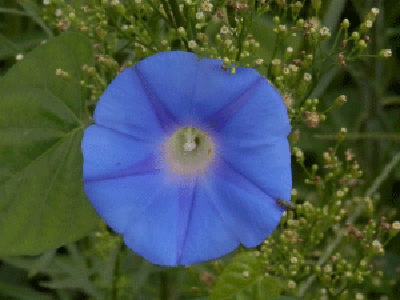

コムギの収穫を終えた天神山の畑はどうなっているのでしょうか?圃場を見て回ると青紫色のアサガオが咲いていました。

花の直径は4cm位で、家庭で栽培する普通のアサガオより小ぶりの花です。これはマルバアメリカアサガオという外国から入ってきたアサガオです。家畜の餌用の輸入穀物に混入して国内に入ってきたものが、野生化して雑草になり蔓延しています。色々な種類があってまとめて帰化アサガオとも言います。

このアサガオを含む帰化アサガオは農業上大変厄介な雑草です。特にダイズ栽培では問題になっています。これはダイズ畑で繁茂するマルバアメリカアサガオです。こうなるとダイズがどこにあるか分かりません。西日本農業研究センターではこの様な雑草対策の研究も行っています。