有機農業実践現場の研究事例に基づく安定栽培マニュアル

要約

有機農業に取り組む生産者等が活用できる、麦作適期除草技術を導入した暖地水田二毛作体系、生物的土壌消毒を導入したホウレンソウ施設栽培体系、不織布浮きがけ法を導入した高冷地露地レタス栽培体系等をわかりやすく紹介するマニュアルである。

- キーワード:有機農業、機械除草、生物的土壌消毒、不織布浮きがけ栽培、経営評価

- 担当:中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・土壌生物グループ

- 代表連絡先:電話029-838-8522

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

新規就農希望者のうち約3割が有機農業への取り組みを希望する。有機農業への参入者が、生産を早期に安定化させ、その状態を維持できる技術の開発と普及が望まれる。既に「水稲の有機栽培技術マニュアル」が刊行されているが、有機農業栽培体系は多様であり、科学的な知見や技術情報の蓄積は不足している。そこで、暖地の水田二毛作体系、ホウレンソウの施設栽培体系および高冷地露地レタス栽培体系等を対象に、雑草防除や病害虫防除技術をはじめとする栽培管理法を開発する。

成果の内容・特徴

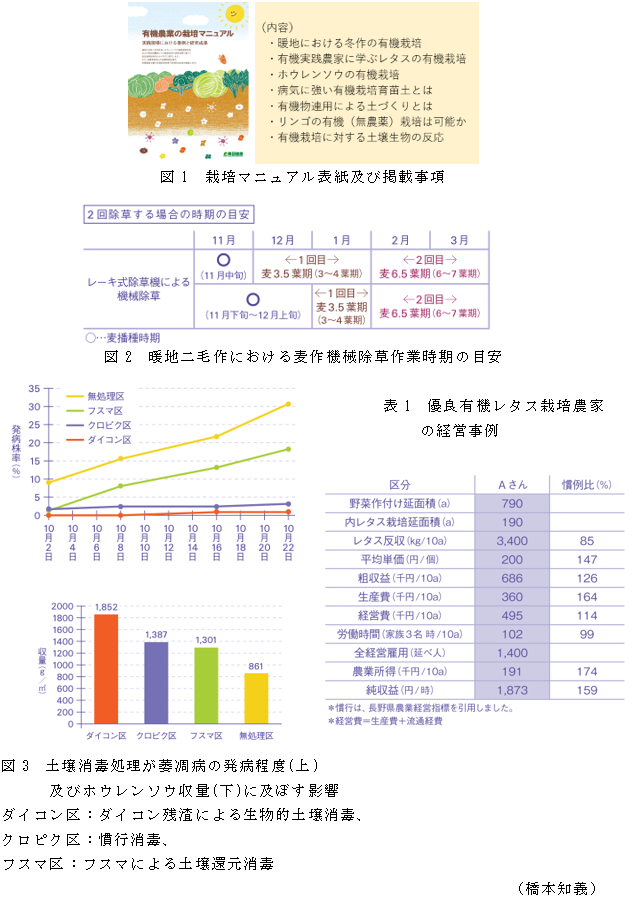

- 本マニュアルは、暖地の水田二毛作体系、ホウレンソウの施設栽培体系および高冷地露地レタス栽培体系の方法、導入技術、留意点などを生産者にわかりやすく解説する。また、有機育苗培土の病害抑制効果や有機栽培圃場の生物的特性等の科学的な知見も掲載する(図1)。

- 九州北部平坦地二毛作地帯では、小麦葉齢を指標とする機械除草(図2)を導入した麦作や冬作野菜栽培により有機水田を高度活用することで、高い農業所得を確保できる(小麦41-51、タマネギ38-252、レタス124-237、キャベツ252-264、ブロッコリー382-422(千円/10a))。

- ホウレンソウの施設栽培では、カラシナやダイコン残渣をすき込み、土壌を還元化する生物的土壌消毒による萎凋病(いちょうびょう)の防除技術や、生物的土壌消毒実施後のホウレンソウケナガコナダニ対策を導入することで、収量と販売額が慣行栽培と同等になる(図3)。

- 長野県などの高冷地露地レタス栽培地帯では、輪作と品種選定、不織布浮きがけ栽培等基本技術を組み合わせた安定生産技術の導入により、慣行栽培より高い農業所得(190千円/10a)を確保することが可能である(表1)。

普及のための参考情報

- 普及対象:有機農業に取り組む生産者、普及指導機関担当者等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:九州北部平坦地二毛作、施設ホウレンソウ作、高冷地露地レタスを主体に有機農業に取り組む地域。

- その他:紹介する有機農業技術を生産現場に導入するためには、地域で有機農業を営む先進的生産者や普及指導機関等から助言を得ることが望ましい。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(収益力向上)

- 研究期間:2013~2017年度

- 研究担当者:橋本知義、伊藤伝、伊藤陽子、大段秀記、岡田浩明、唐澤敏彦、後藤千枝、須賀有子、住吉正、竹原利明、長岡一成、本多健一郎、増田欣也、村上健二、守谷友紀、柳沼勝彦、山内智史、安藤杉尋(東北大院)、高橋英樹(東北大院)、佐野輝男(弘前大農)、杉山修一(弘前大農)、清水時哉(長野県野菜花き試)、出澤文武(長野県野菜花き試)、金子政夫(長野県野菜花き試)、桑澤久仁厚(長野県野菜花き試)、佐藤強(長野県野菜花き試)、矢口直輝(長野県野菜花き試)、小木曽秀紀(長野県野菜花き試)、藤永真史(長野県野菜花き試)、吉岡陸人(山口県農技セ)、木村一郎(山口県農技セ)、徳永哲夫(山口県農技セ)、中島勘太(山口県農技セ)、本田善之(山口県農技セ)、菖蒲信一郎(佐賀農業セ)、平田真紀子(佐賀農業セ)、八田聡(佐賀農業セ)、國枝栄二(佐賀農業セ)、中山敏文(佐賀農業セ)、森則子(佐賀農業セ)、山口純一郎(佐賀農業セ)、大塚紀夫(佐賀農業セ)、衞藤友紀(佐賀農業セ)、牧善弘(佐賀農業セ)、渡邊幸子(佐賀農業セ)

- 発表論文等:

1)農研機構(2019)「有機農業の栽培マニュアル 実践現場における事例と研究成果 第3版」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/121100.html (2019年1月21日)

2)農研機構(2018)「有機農業を特徴づける客観的指標の開発と 安定生産技術の開発 技術資料集」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/081481.html(2018年7月31日)

3)大段(2016)九州の雑草、46:22-25

4)Ando S et al. (2014) Organic Agriculture 4(3):187-196