FOEAS導入圃場では狭畦と不耕起の組み合わせがダイズの省力化、増収に貢献

要約

関東地域のFOEAS導入現地圃場のダイズでは、苗立ち数、全乾物重、収量は、不耕起播種狭畦栽培、ロータリ播種狭畦栽培、慣行ロータリ播種栽培の順で高く、特にFOEASと不耕起播種狭畦栽培の組み合わせはダイズの省力、安定多収化に貢献する。

- キーワード:狭畦、ダイズ、地下水位、FOEAS、不耕起、関東地域

- 担当:中央農業研究センター・生産体系研究領域・作物栽培グループ

- 代表連絡先:電話029-838-8522

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

日本ではダイズの大半が水田転換畑で栽培されている。水田転換畑でのダイズの生産は、梅雨や豪雨による湿害や夏期の乾燥害による両方のダメージで単収が低く、安定しておらず、水田転換畑での多収化、安定化を図る栽培技術の開発が求められている。近年、開発された地下水位制御システム(FOEAS)の水田への導入により、排水と用水供給の両方の制御により、地下水位のコントロールが可能となった。播種スピードが速く、省力化が期待されているダイズの不耕起栽培では、圃場の均平性の確保と徹底した排水対策が基本とされる。また、ダイズの狭畦栽培は生育初期から畦間を覆うことにより物質生産を高め、増収に貢献することが期待される。以上のことから、関東地域においてFOEAS圃場のメリットを生かしたダイズの栽培技術の確立を目指して、FOEASを施工した現地圃場において不耕起と狭畦栽培の効果を検証する。

成果の内容・特徴

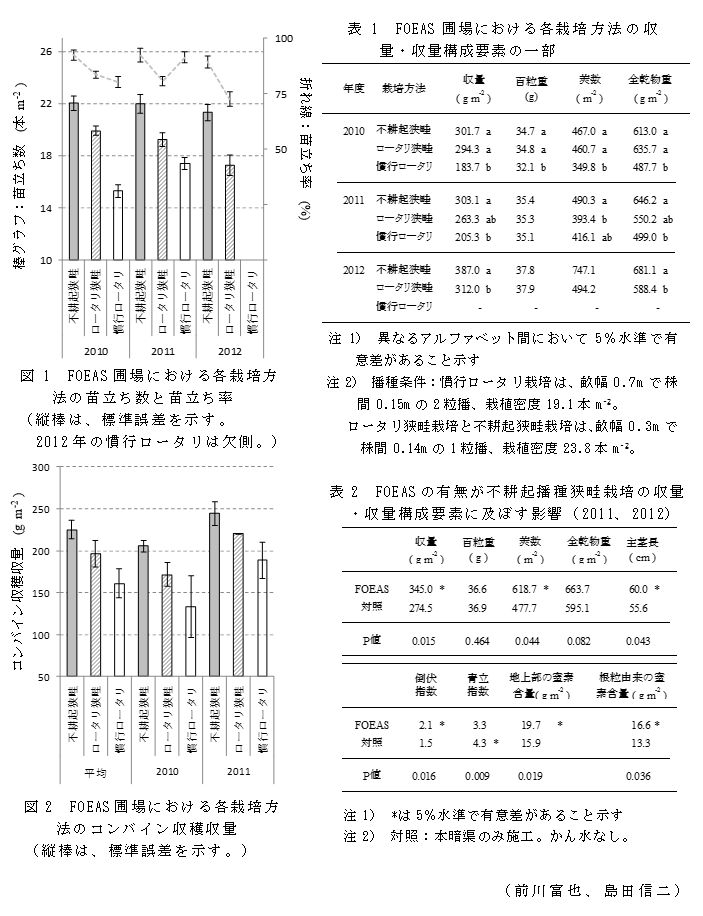

- 不耕起播種狭畦栽培は、ロータリ播種狭畦栽培や慣行ロータリ播種栽培より苗立ち数、苗立ち率ともに高まる(図1)。

- ダイズ品種「タチナガハ」を用いた3年間の結果から、全乾物重、莢数、収量(坪刈り)は、不耕起播種狭畦栽培、ロータリ播種狭畦栽培、慣行ロータリ播種栽培の順で高い(表1)。コンバイン収穫収量も不耕起播種狭畦栽培で最も高い(図2)。また、不耕起播種狭畦栽培では、他の栽培方法と比べ、全乾物重が大きく主茎長は長いものの、倒伏程度は小さい(データ省略)。

- FOEAS施工の効果について、不耕起播種狭畦栽培条件で比較すると、地上部の窒素含量、根粒由来の窒素含量、莢数はFOEAS施工有で高く、収量もFOEAS施工有で増加(2011、2012年の平均で26%増)する(表2)。

- 以上から、不耕起播種狭畦栽培は、播種速度が速く、中耕培土を省略でき、増収が可能などの利点があり、FOEAS圃場(FOEAS施工有)との組み合わせでダイズの安定多収生産に大きく貢献できる栽培方法である。

成果の活用面・留意点

- FOEAS施工圃場へのダイズ作導入における栽培方法の選択にさいして、有用な知見となる。

- 本試験は、つくば市内の現地圃場(稲麦大豆体系の水田輪作圃場)での試験結果である。

- 不耕起播種狭畦栽培では、土壌面の均平性が保たれていることが重要である。

- FOEAS導入による効果は、圃場条件(土性、透水性等)及び気象条件で異なることがある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(収益力向上)

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:前川富也、島田信二、浜口秀生、加藤雅康、藤森新作

- 発表論文等:前川ら(2016)日作紀、85:391-402