経卵伝染したイネ縞葉枯ウイルスのヒメトビウンカ体内量と保毒虫率

要約

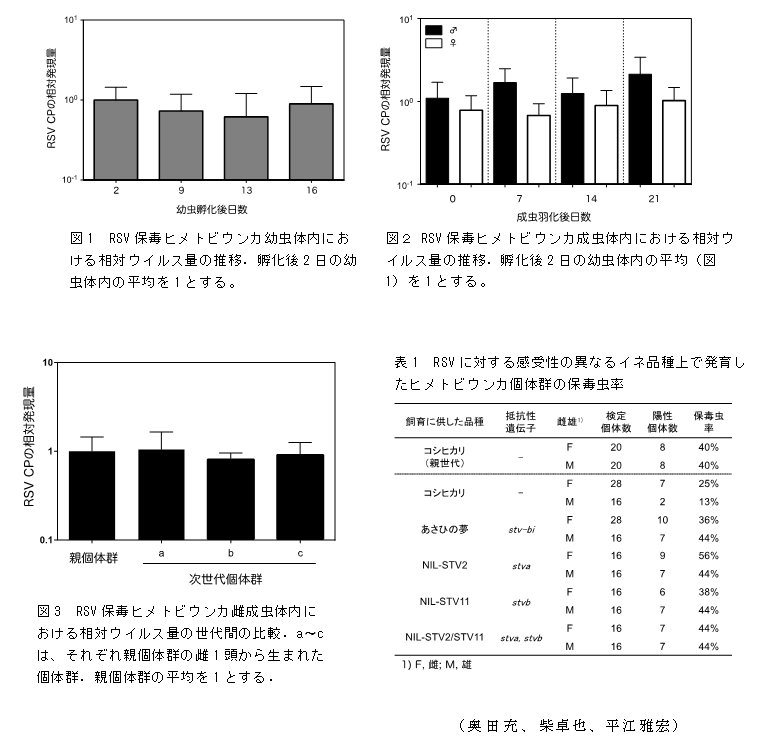

イネ縞葉枯ウイルスを経卵保毒するヒメトビウンカ幼虫体内の相対ウイルス量は、発育期間中ほとんど変化しないが、雄成虫では雌に比べ約2倍である。また、縞葉枯病抵抗性品種上で発育したヒメトビウンカの保毒虫率は本病感受性品種と変わらない。

- キーワード:イネ縞葉枯ウイルス(Rice stripe virus、RSV)、定量RT-PCR、虫媒伝染ウイルス

- 担当:中央農業研究センター・病害研究領域・リスク解析グループ

- 代表連絡先:電話050-3533-1838

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

近年、関東をはじめとする複数の地域でイネ縞葉枯病の発生面積や媒介虫であるヒメトビウンカのウイルス保毒虫率が増加傾向にある。今後も媒介虫の薬剤抵抗性の発達や温暖化の進行による分布域の拡大等により本病による被害が深刻化する懸念があり、早急な対策が求められている。イネ縞葉枯病の発生生態を解明し、防除に役立てるための基礎的知見として、経卵伝染したイネ縞葉枯ウイルスのヒメトビウンカ体内での量的変化と本病抵抗性イネ品種上で発育したヒメトビウンカ個体群のウイルス保毒率を解析する。

成果の内容・特徴

- ヒメトビウンカ体内のイネ縞葉枯ウイルス(RSV)を定量するためにRSVの外被タンパク質遺伝子(CP)が利用できる。リファレンス遺伝子として、ヒメトビウンカの18SリボゾームRNA遺伝子が適している。本遺伝子とCPのRNA量を指標として比較Ct法により各発育段階のヒメトビウンカ体内における相対ウイルス量を推定できる。

- RSVを経卵保毒するヒメトビウンカにおいて、幼虫体内の相対ウイルス量は、その発育期間中にほとんど変わらない(図1)。このことは、幼虫の発育に伴い総ウイルス量が増加していることを示している。

- 雄成虫体内の相対ウイルス量は、雌に比べ約2倍である(図2)。羽化後、雌成虫体内の相対ウイルス量はほとんど変わらないが、雄成虫体内の相対ウイルス量は増加する傾向が認められる。

- RSVを経卵保毒するヒメトビウンカ個体群の雌成虫における相対ウイルス量に世代間差は認められない(図3)。

- イネ縞葉枯病抵抗性イネ品種と本病感受性イネ品種の上でそれぞれ発育したヒメトビウンカ個体群の保毒虫率に差はない。このことは、抵抗性品種が直接的に保毒虫率を下げる効果はないことを示している(表1)。

成果の活用面・留意点

- 経卵伝染したイネ縞葉枯ウイルスの体内ウイルス量の量的変化が明らかとなり、本病の発生生態を解明する上での基礎的知見となる。

- 本病抵抗性品種の栽培により保毒虫率が下がることが報告されているが、これは感染株の減少より新たにRSVを獲得するヒメトビウンカが少なくなるためである。抵抗性品種は保毒虫率を直接下げる効果がないことが明らかとなり、抵抗性品種の利用において注意すべき情報発信の根拠となる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(科研費)

- 研究期間:2015~2017年度

- 研究担当者:奥田充、柴卓也、平江雅宏

- 発表論文等:Okuda M. et al. (2017) Virus Genes 53(6):898-905