雑草イネ・漏生イネ防除技術マニュアル

要約

水稲作で問題となる雑草イネ・漏生イネの防除に有効な技術について、利用方法や効果等を解説したマニュアルである。現地実証試験の概要や除草経費についても掲載し、生産者が防除技術を導入する際に活用できる。

- キーワード:雑草イネ、漏生イネ、石灰窒素、蒸気処理防除機、不耕起越冬

- 担当:中央農業研究センター・生産体系研究領域・東海輪作体系グループ

- 代表連絡先:電話029-838-8481

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

近年、圃場に自生する由来不明のイネ(雑草イネ)が栽培品種に混じって生育し、その着色種子(赤米)が収穫玄米に混入する被害が大きな問題となっている。また、籾や玄米の識別性が大きい新規需要米品種の脱粒種子が作付け翌年に漏生し(漏生イネ)、翌年産の玄米に混入して検査等級を低下させる場合も問題となる。これらのイネは植物種として栽培品種と同一のイネであるため、水稲に対して安全性が高い水稲用除草剤で防除するのは極めて難しい。また、手取り除草などにより雑草イネの徹底防除を進めている地域がある一方で、近隣で新たなまん延圃場が増加するなどの問題が生じており、発生圃場を早期に発見して対策することが重要となっている。そこで、水稲作で利用可能な雑草イネ・漏生イネ防除技術と、発生圃場の早期発見に利用可能な調査技術について、利用方法を生産者等にわかりやすく提示することを目的に「雑草イネ・漏生イネ防除技術マニュアル」を作成する。

成果の内容・特徴

- 本技術マニュアルは、(公財)日本植物調節剤研究協会、信州大学、宮城県、茨城県、長野県、農研機構などの試験場内および現地で行った試験データ等にもとづいて、雑草イネ・漏生イネの防除に有効な技術をとりまとめたものであり、要素技術編と実証試験編の2部構成としている。

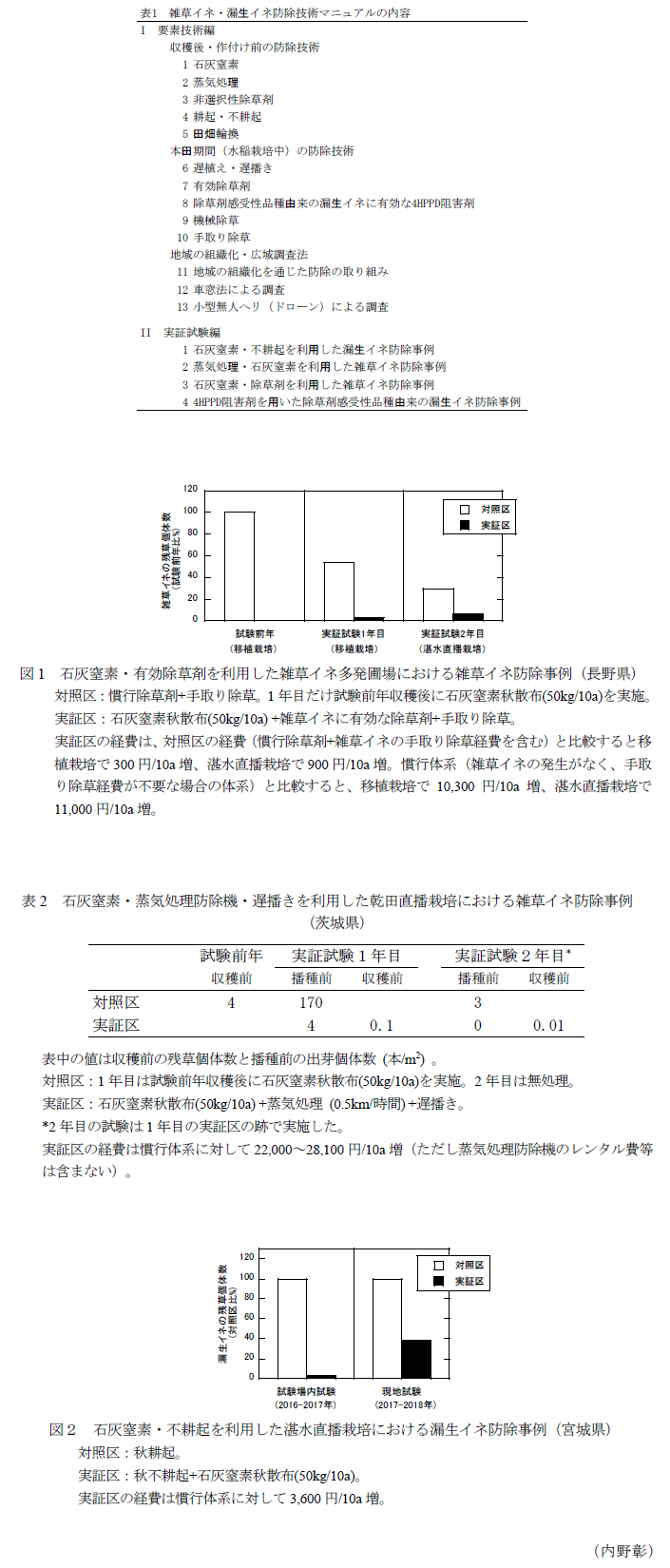

- 要素技術編では、雑草イネ・漏生イネが発生した圃場における作付け後の圃場管理として有効な「収穫後・作付け前の防除技術」、翌年の水稲作中の防除に有効な「本田期間の防除技術」、発生圃場の早期発見に利用できる「地域の組織化・広域調査法」の3項目に分けてとりまとめ、それぞれ利用方法、除草効果、留意点などを記載している(表1)。

- 実証試験編では、要素技術編の技術を体系的に行った雑草イネまたは漏生イネ防除の現地実証試験の概要を記載している。このうち、雑草イネ防除の実証試験では、前年比数%程度にまで残草を低減させる試験事例が得られている(図1、表2)。漏生イネ防除の実証試験では、無処理区比で4割未満に残草を抑制する試験事例が得られている(図2)。

- 本マニュアルはインターネット上で公開し、概略を記した簡易版パンフレットを作成して希望者に配布している。

普及のための参考情報

- 普及対象:水稲生産者、営農指導員、普及指導機関

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:雑草イネ・漏生イネが発生する全国の圃場

- その他:本マニュアルで紹介する各要素技術は単独で卓効を得られないことから、雑草イネ・漏生イネがまん延した圃場では複数の技術を組み合わせて徹底した防除に取り組む必要がある。また雑草イネのまん延防止には早期発見・早期対策が重要となるため、雑草イネ発生地域では拡散圃場の監視などに関係者および関係団体が協力して取り組む必要がある。さらに現状では高コストの防除体系にならざるを得ないことから、可能であれば雑草イネがまん延した圃場では直播栽培を避け、畑作物や移植栽培への転換を検討する。

具体的データ

その他

- 予算区分:競争的資金(イノベ創出強化)

- 研究期間:2016~2018年度

- 研究担当者:内野彰、小荒井晃、大段秀記、三浦重典、浅井元朗、高橋宏和((公財)日本植物調節剤研究会)、土田邦夫((公財)日本植物調節剤研究会)、濱村謙史朗((公財)日本植物調節剤研究会)、金久保秀輝((公財)日本植物調節剤研究会)、稲垣貴之((公財)日本植物調節剤研究会)、橋本仁一((公財)日本植物調節剤研究会)、阿部秀俊((公財)日本植物調節剤研究会)、矢部亮((公財)日本植物調節剤研究会)、大川茂範(宮城県)、菅野博英(宮城県)、佐々木次郎(宮城県)、森谷和幸(宮城県)、渋谷智行(宮城県)、木村政浩(宮城県)、大橋俊子(茨城県)、油谷百合子(茨城県)、眞部徹(茨城県)、青木政晴(長野県)、上原泰(長野県)、上原敬義(長野県)、渡邉修(信州大)、服部浩(株式会社デリカ)、吉原元(株式会社デリカ)

- 発表論文等:農研機構(2019)「雑草イネ・漏生イネ防除技術マニュアル」https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/129066.html(2019年3月22日)