ウイルス濃度と病徴に基づくイネ縞葉枯病の簡便な発病評価方法

要約

イネ縞葉枯ウイルスに感染したイネ組織中のウイルス濃度は、リアルタイムPCRのCt値を用いた比較Ct法により推定できる。発病株のウイルス濃度と病徴との関係に基づき新たに考案された発病指数を用いて従来法より簡易に品種の抵抗性を評価できる。

- キーワード:イネ縞葉枯病、イネ縞葉枯ウイルス、病徴、品種抵抗性評価

- 担当:中央農業研究センター・病害研究領域・リスク解析グループ

- 代表連絡先:電話029-838-8481

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

近年、関東をはじめとする複数の地域でイネ縞葉枯病の発生面積や媒介虫であるヒメトビウンカのウイルス保毒虫率が増加傾向にある。本病の防除対策として、ヒメトビウンカを対象とした薬剤防除や抵抗性品種の利用が推奨されている。生産コストを抑える必要のある飼料用イネでは、多くの抵抗性品種が開発されている。しかし、これら飼料用イネ品種の抵抗性は食用イネと異なり、抵抗性の由来が明確でなく、抵抗性の強弱が不明なものが多い。そこで、リアルタイムPCRによりウイルス濃度を解析し、病徴との関連を明らかにして本病抵抗性の評価を明確かつ簡便にする。

成果の内容・特徴

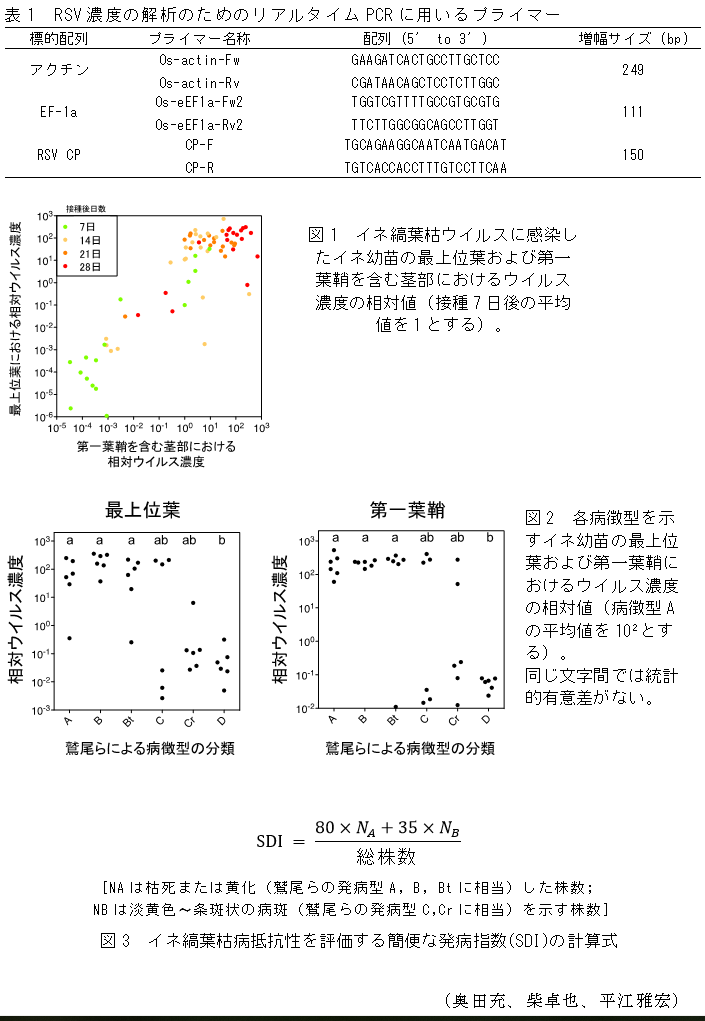

- イネ縞葉枯ウイルス(RSV)に感染したイネ組織中のRSV濃度は、RSVの外被タンパク質遺伝子(CP)領域のRNAを標的とし、イネのアクチンおよびEF-1a遺伝子領域のmRNAをリファレンスとするそれぞれに特異的なプライマー(表1)を用いたリアルタイムPCRを行い、増幅曲線より得られたCt値から比較Ct法により推定できる。解析に用いる組織は、第一葉鞘部または最上位葉が適している。

- イネ組織中のウイルス濃度は、接種後日数に応じて高くなる傾向がある(図1)。同一個体における第一葉鞘を含む茎部と最上位葉の相対ウイルス濃度は高い相関を示す。

- 鷲尾ら(1968)による病徴の類型において病徴型A,BおよびBtを示すイネ幼苗は概ねウイルス濃度が高く、これらの間のウイルス濃度に統計的有意差は見られない。病徴型CとCrは個体間のばらつきが大きい。病徴型Dはウイルス濃度が低く、A,B,Btと比べて有意に低い(図2)。

- RSVに感染したイネの病徴型とウイルス濃度の関係に基づき考案された簡便な発病指数(SDI)(図3)を用いて従来より簡易に品種の抵抗性を評価できる。SDIは、鷲尾(1968)が提案した発病指数(DRI)と高い相関を示すが、病徴の識別が容易であり、より簡易に算出できる。

成果の活用面・留意点

- リアルタイムPCRの反応条件は用いる試薬や解析機器により最適化が必要である。

- RSV濃度の推定に用いる組織は、サンプリング部位の特定が容易な第一葉鞘を含む茎部が推奨されるが、継続的なウイルス濃度の調査を行う場合は最上位の展開葉を用いると良い。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(収益力向上)、競争的資金(科研費)

- 研究期間:2016~2018年度

- 研究担当者:奥田充、柴卓也、平江雅宏、増中章、竹下稔(宮崎大農)

- 発表論文等:Okuda M.et al.(2019) Phytopathol. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-18-0277-R