ダイコン種子からの黒斑細菌病菌検査法

要約

選択培地を用いてダイコンの種子10,000粒×3反復から黒斑細菌病菌を分離することで、本病原細菌による汚染の有無を評価する手法である。黒斑細菌病菌の混入を正確に評価できるため、種子検査機関による無病証明書の作成に有効である。

- キーワード:選択培地、特異的プライマー、コロニーPCR、種子検査、国際標準手法

- 担当:中央農業研究センター・病害研究領域・病害防除体系グループ

- 代表連絡先:

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

わが国の野菜類の種子の輸出量は85億5千万円(2019年、農林水産物輸出入概況より)であり、世界でも上位の輸出国となっている。近年、種子の輸出に際し、輸出相手国から種子伝染性病害に対する無病証明書が求められる場面が増えている。種子の検査は、国際種子検査協会(ISTA)や国際健全種子推進機構(ISHI)が策定した国際標準法等を基に行われるが、アブラナ科黒斑細菌病菌に対してはこれが無く、種苗業界から本病原細菌の種子検査法の確立が強く要望されている。黒斑細菌病には2種類の病原細菌(Pseudomonas syringae pv. maculicola、P. cannabina pv. alisalensis)が関与し、病徴、発病の重症度および宿主範囲が異なるため、両者を識別することは病害の発生拡大を防ぐ上で重要である。一般的に無病証明に求められる種子検査において、細菌病害の場合、30,000粒の種子を用いて、選択培地による生菌の分離が必要となるが、黒斑細菌病菌では選択性の高い培地が無いため、黒斑細菌病菌の検出が難しい事に加えて、両種を識別できる方法が無かった。

そこで、本研究ではアブラナ科黒斑細菌病菌に対する選択培地および同病細菌2種の識別用の特異的プライマーを開発し、これを用いた黒斑細菌病菌の種子検査法を作成する。

成果の内容・特徴

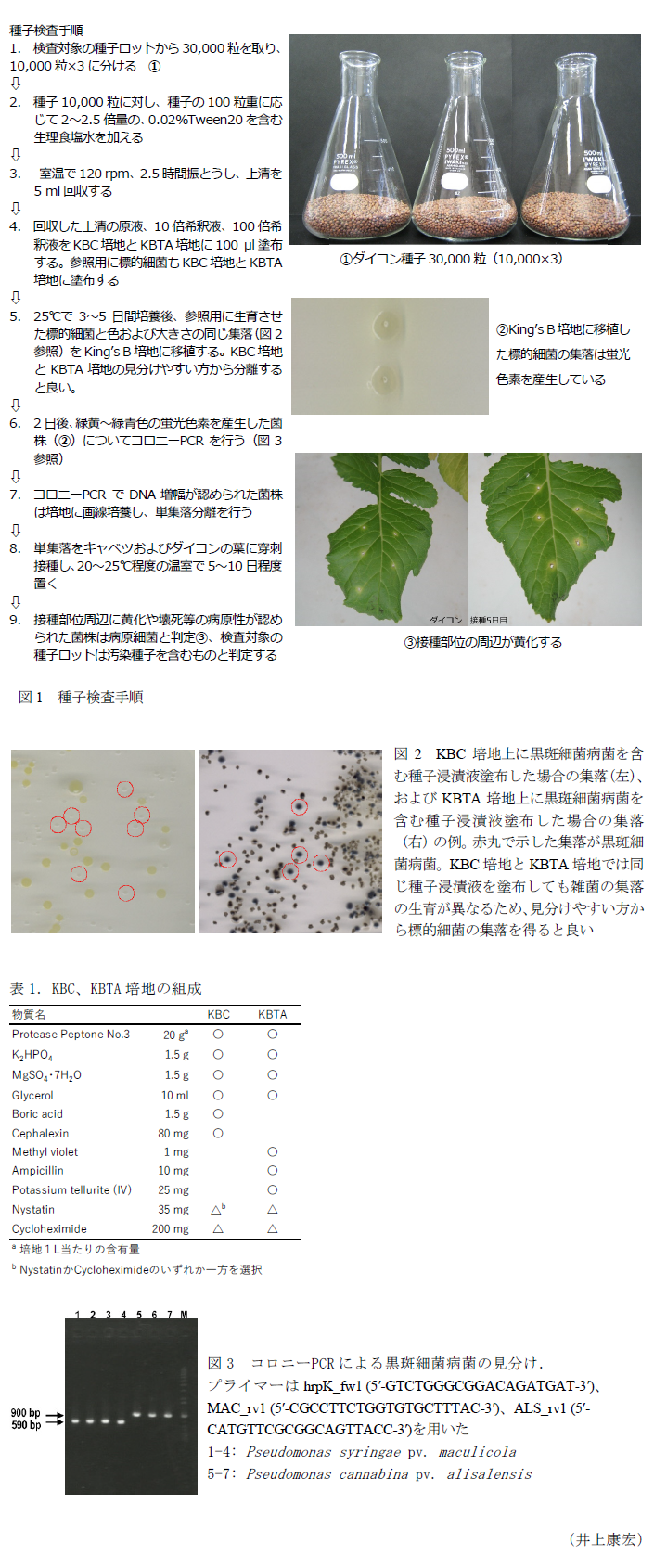

- 本検査法は、30,000粒のダイコン種子を試験対象とし、種子浸漬液を作製し、これを選択培地に塗布し、生じた集落をPCR法によってアブラナ科黒斑細菌病菌か識別し、黒斑細菌病菌と診断されたものをキャベツおよび/またはダイコンに接種して病原性を確認し、最終的に汚染種子を含むかを判定する、一連の手法からなる(図1)。

- 選択培地はPseudomonas syringae群細菌の分離に従前から使用されてきたKBC培地と、新規に開発したKBTA培地を用いる。いずれの培地も種子表面や内部に存在する多種細菌の生育を完全に抑えることはできないが、抗菌物質の構成の違いにより生育できる菌種が異なることから、2種類の培地を使用することで、サンプル毎に雑菌の生育の少ない、識別しやすい培地の方から標的細菌を分離すればよい(表1、図2)。

- 開発した遺伝子マーカーはP. syringae pv. maculicola、P. cannabina pv. alisalensis両者を識別することが可能である(図3)。

- 本手法により、10,000粒中に50の汚染粒を含む、計算上は全体で3×104cfu程度の汚染については標的細菌を検出できる。

- 本方法は、種子10,000粒に対する種子浸漬液の量を調整するだけで、ダイコン以外のアブラナ科野菜種子にも応用可能である。また、種子浸漬液の作製方法をアブラナ科野菜黒腐病の検出手法(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/attach/pdf/index-43.pdf、https://www.seedtest.org/upload/cms/user/SH-07-019a-2014.pdf)と同一としているため、選択培地以下の行程を分けることで、両者の検出作業を同時に行い、使用する種子量及び手間を省くことが可能である。

普及のための参考情報

- 普及対象:種子検査機関。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:

種苗管理センターにおける「種子の健康作業方法書」として種子検査業務に活用。 - その他:本手法のISTAの国際標準法への採択を目指す。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2016~2020年度

- 研究担当者:井上康宏、染谷信孝、窪田昌春、松田輝子、大﨑康平

- 発表論文等:

- 井上、特願(2020年2月4日)

- Inoue and Takikawa (2021) Appl. Microbiol. Biotechnol. 105, 1575-1584