北海道内は統計的に5つの気候に区分できる

要約

北海道内の気象庁観測地点の月平均気温および月降水量をクラスター分析したところ、5グループの分類が妥当と判断される。日本海側、太平洋側気候相当の4グループのほか、通年で降水量が少ないグループがオホーツク海側から内陸まで分布する。

- キーワード:気候区分、クラスター分類、気温、降水量、栽培試験地配置

- 担当:北海道農業研究センター・生産環境研究領域・寒地気候変動グループ

- 代表連絡先:電話 0155-62-4279

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

北海道は日本国内では比較的寒冷であり、亜寒帯気候区分に属するが、その中でもさらに地域的な特徴がある。気象庁では、気圧場生成の観点から、日本海側、オホーツク海側、太平洋側の3区分で長期予報を行っている。しかし、区分通りに実際の気候的特徴が異なっているかどうか、知見は少ない。また、牧草など多年生作物を栽培する際、無積雪期間のみならず通年での気候が生育に影響を与える。そこで北海道全域を対象とし、年間を通じた気候について、統計的にグループ分けを行う。得られたグループ内では、他のグループより気候が類似していると考えられる。

成果の内容・特徴

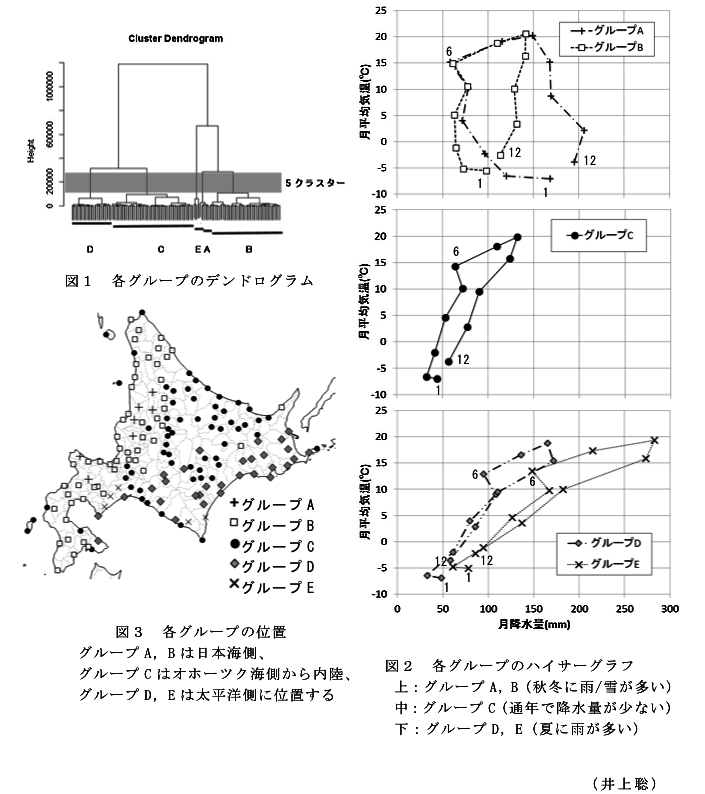

- 北海道内158地点の平年値2010(統計期間1981~2010年)の月平均気温および月降水量全24データをクラスター分類によって統計的に類似性を評価する。デンドログラムの形状から、分類数を5とする(図1灰色部分)。

- 得られた5グループの月平均気温と月降水量をハイサーグラフにて表示する(図2)。気温は寒暖の情報であり、降水量は乾燥湿潤を表現する。分けられた5グループの特徴は、秋冬に降水量(雨や雪)が多いAグループとBグループ、夏冬共に降水量が少ないCグループ、夏に降水量(雨)が多いDグループとEグループである。

- 得られた5グループの地理的な分布を図3に示す。AグループとBグループは、主に日本海側に位置する。秋冬に大陸からの季節風によって降水量が多いのが日本海側気候の特徴であるが、統計的分類でも特徴が表現される。特に降水量が多いのがAグループである。

- Cグループは1年を通じて降水量が少ないことがハイサーグラフから確認される(図2)。地理的にはオホーツク海側にも分布するが、いわゆるオホーツク海側気候より、内陸にも分布する。

- DグループとEグループは、主に太平洋側に位置する。夏に太平洋から運ばれる湿った空気によって降水が多いのが太平洋側気候の特徴であるが、統計的分類でも特徴が表現される。特に降水量が多いのがEグループである。

成果の活用面・留意点

- 牧草など通年の気候の影響を受ける多年生作物の栽培試験を行う際、栽培試験地の配置に活用できる。求める地点では、同じ気候グループ内の試験結果を参考に出来る。

- グループの分布では地理的に離散した事例があるが、これは観測地点の微気象がその立地上の微地形の影響を受けたものと考えられる。求める地点では、最近傍地点のグループばかりでなく周辺の観測点のグループ分類結果から、総合的に属するグループを判断すべきである。

- 多年生作物の栽培試験では、気象条件のみならず土壌条件の影響も受けるため、試験設計時には、土壌の違いも考慮するのが望ましい。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(温暖化適応・異常気象対応)

- 研究期間:2010~2016年度

- 研究担当者:井上聡、奥村健治、廣田知良、牧野司(道総研)

- 発表論文等:井上ら(2017) 生物と気象.17:64-68