小麦カバークロップ不耕起栽培は大豆のアーバスキュラー菌根菌相を変化させる

要約

小麦カバークロップ不耕起栽培は、大豆のアーバスキュラー菌根(AM)菌感染を促進するだけでなくその群集構造にも影響を及ぼし、慣行体系で栽培される大豆とは異なるAM菌相を形成する。

- キーワード:カバークロップ、不耕起、大豆、AM菌、PCR-DGGE

- 担当:北海道農業研究センター・生産環境研究領域・土壌管理グループ

- 代表連絡先:電話011-857-9212

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

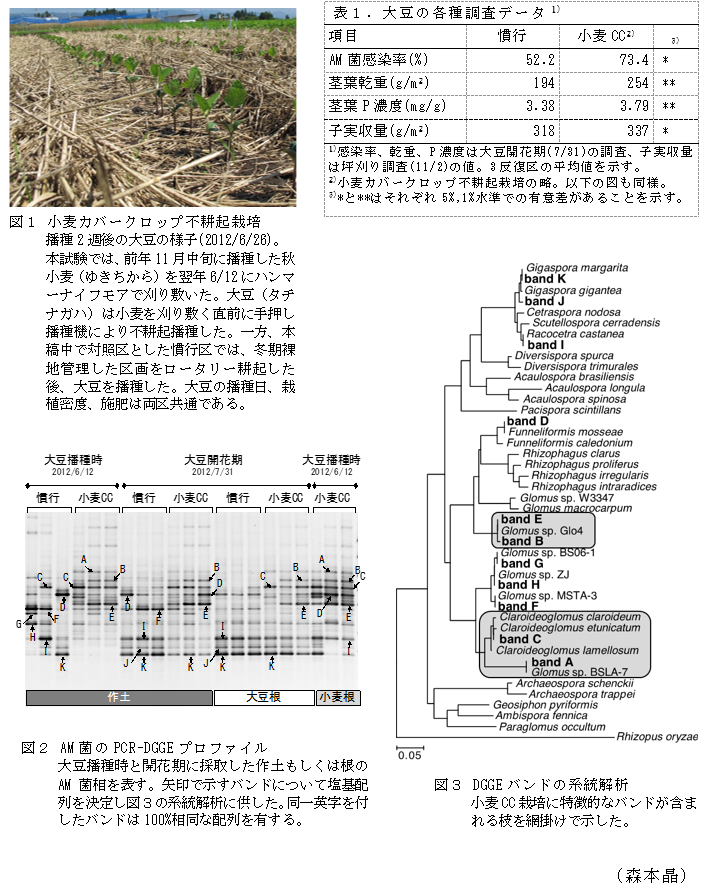

冬作カバークロップとして栽培した小麦を登熟前に刈り敷いて大豆を不耕起播種する小麦カバークロップ不耕起栽培(図1参照、以下小麦CC栽培と表記)は、元来は雑草防除を主目的として開発された体系であるが、これまでの研究からアーバスキュラー菌根菌(AM菌)の機能を介した生育促進効果も期待できることが示唆されている。しかし、その作用メカニズムは十分に解明されておらず、特に、多様な種で構成される土着AM菌群集に対して本栽培体系がどのように作用するかは分かっていない。そこで本研究では、小麦CC栽培が土着AM菌の群集構造に及ぼす影響を明らかにするために、分子生態学的手法(PCR-DGGE法)によって小麦CC栽培と慣行体系で栽培された大豆に形成されたAM菌相を比較する。

成果の内容・特徴

- 小麦CC栽培と慣行栽培のAM菌18S rDNAのPCR-DGGEプロファイルには明らかな違いがみられる(図2)。

- 冬作カバークロップ小麦の根から検出された複数のバンド(図2中に示すA,B,C,E等)が後作大豆の根や作土にも特徴的にみられ、このことは小麦によって優占した特定の土着AM菌が後作の大豆に引き継がれたことを意味する。

- DGGEバンドの塩基配列から構築した系統樹から、小麦CC栽培で優占しやすいAM菌群はGlomus属およびClaroideoglomus属に近縁なAM菌と推定される(図3)。

- 小麦CC栽培では、慣行体系と比べて大豆のAM菌感染が促進される。また、開花期の地上部生育量やリン濃度、収量も向上する傾向がみられる(表1)。

- 以上の結果から、小麦CC栽培では特定の土着AM菌の感染が促進されることにより、慣行体系で栽培される大豆とは異なるAM菌相が形成されることが分かる。

成果の活用面・留意点

- 本成果に示すデータは、2011~2012年に東北農業研究センター福島拠点の畑圃場(腐植質黒ボク土)で実施した単年度の圃場試験によって得られたものであり、水田転換畑等では小麦CC栽培の効果が異なる可能性がある。

- 小麦CC栽培区でみられた大豆の生育や収量の向上には、AM菌の働き以外にもマルチ効果や小麦残さからの養分供給などカバークロップがもつ複数の機能が寄与していると考えられる。

- 2018年現在、カバークロップの利用は環境保全型農業直接支援の対象として認定されている。なお、この支援を受けるためには、化学肥料・化学合成農薬の使用を地域慣行比5割以下に低減する取り組みを合わせて行う他、国際水準のGAPを実施することが求められる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2018年度

- 研究担当者:森本晶、内田智子、松波寿弥、小林浩幸

- 発表論文等:Morimoto S. et al. (2018) Soil Sci.Plant Nutr. 64:545-553