北海道の水田転換畑地域での大豆栽培の課題

要約

北海道の水田転換畑2地域の大豆圃場では干ばつ・虫害・雑草害が問題であり、大豆収量は土壌pHや交換性カリと正の相関が見られる。

- キーワード:水田転換畑、収量、大豆、土壌理化学性、北海道

- 担当:北海道農業研究センター・水田作研究領域・水田輪作体系グループ

- 代表連絡先:電話 011-857-9254

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

北海道では大豆栽培面積の6割弱が水田転換畑であり、その面積は拡大している。また、北海道の大豆収量は近年では低下もしくは停滞しており、その生産現場の状況についての情報は少ない。このことから水田転換畑地域の新篠津村と士別市・剣淵町において大豆収量低下圃場と収量維持圃場での大豆栽培に関する生産者へのアンケート調査、土壌理化学性および収量ついて現地調査を実施し、水田転換畑での大豆の生産における課題を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 農林水産省統計の結果から、調査対象地域の新篠津村、士別市・剣淵町の大豆収量は過去20年間に、それぞれ大きく低下(20年間に約64kg/10a減)もしくは停滞(20年間に約9.5kg/10a減)している。

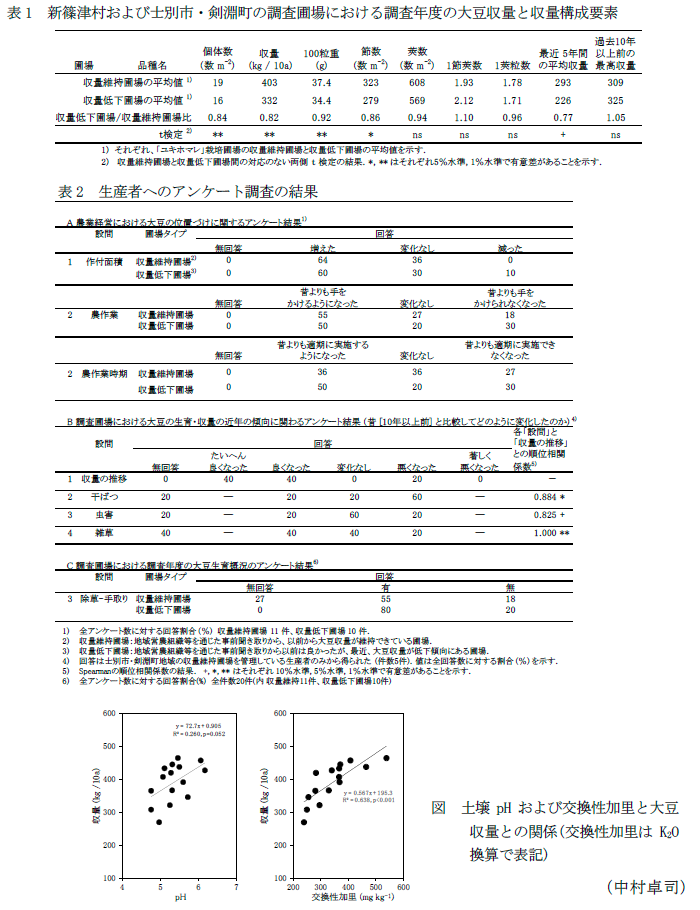

- 地域営農組織を通じた事前聞き取りから収量低下および収量維持圃場であると生産者から回答を得られた圃場について調査した結果、収量低下圃場では収量維持圃場と比較して、大豆の収量は劣っており、個体数、100粒重と節数が収量へ影響を与えている。(表1)

- 生産者へのアンケート調査の結果、収量低下圃場および収量維持圃場ともに大豆作付面積は増加しており、収量低下圃場で収量維持圃場より農作業に手をかけられなくなっている(表2A)。また、収量低下圃場で収量維持圃場より農作業の適期実施を心かけている生産者の割合は高く、そのような状況下でも収量低下が起こっている。

- 調査圃場において干ばつ、虫害および雑草害が近年の収量の推移と関係が見られ、収量低下圃場であると回答した生産者は手取り除草も行う傾向にある(表2B、C)。また、土壌pHと交換性カリは大豆収量と正の相関が見られる(図1)。したがって、収量を維持するためには十分な農作業の実施と土壌pH矯正等の適切な土壌管理が必要である。

成果の活用面・留意点

- これらの結果は、新篠津村、士別市・剣淵町地域より得られた結果である。

- 収量低下を防ぐ技術については、今後の開発が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(多収阻害プロ)

- 研究期間:2013~2019年度

- 研究担当者:中村卓司、村上則幸、辻博之、岡紀邦、岡﨑圭毅、森本晶

- 発表論文等:中村ら(2019) 農研機構研究報告 北海道農業研究センター 208号、29-43