北海道向け飼料用米多収水稲品種「きたげんき」の多収要因と多収達成条件

要約

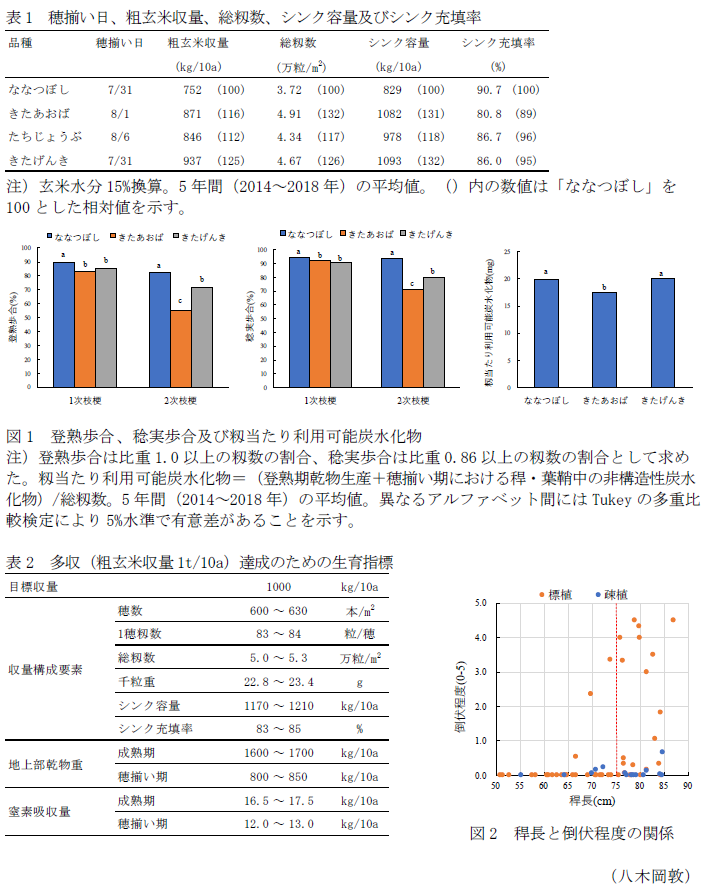

「きたげんき」は、「ななつぼし」や「たちじょうぶ」よりシンク容量が大きく、「きたあおば」よりシンク充填率が高いことで多収となる。「きたげんき」において粗玄米収量1t/10aを達成するためには、シンク容量1170~1210kg/10a、総籾数5.0~5.3万粒/m2の確保が必要である。

- キーワード:多収、シンク容量、シンク充填率、利用可能炭水化物、生育指標

- 担当:北海道農業研究センター・水田作研究領域・水田輪作体系グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

飼料用米生産においては多収が求められる。北海道では、飼料用の多収水稲品種として新たに「きたげんき」が開発されたが(登録年2018)、主食用品種「ななつぼし」や既存の飼料用米多収品種「きたあおば」、「たちじょうぶ」と比較した収量性や多収要因については知見が少ない。また、「きたげんき」において安定的に多収を得るためには、多収達成に必要となる生育の目安を明らかにする必要がある。そこで、本研究では、「きたげんき」の収量性と多収要因を明らかにするとともに、多収(粗玄米収量1t/10a)を達成するための生育指標を提示する。

成果の内容・特徴

- 「きたげんき」は、「ななつぼし」より25%、「きたあおば」より8%、「たちじょうぶ」より11%多収である(表1)。

- 「きたげんき」の多収要因は、「ななつぼし」や「たちじょうぶ」と比較して総籾数が多くシンク容量(総籾数×千粒重/1000)が大きいこと、「きたあおば」と比較してシンク充填率(100×粗玄米収量/シンク容量)が高いことである(表1)。

- 穂揃い日が近い3品種を比較した場合に、シンク充填率の品種間差は、主に2次枝梗籾の登熟歩合の違いに起因する(図1)。その要因として、「きたげんき」は、「きたあおば」と比較して2次枝梗籾の稔実歩合が高く、籾当たり利用可能炭水化物が多い(図1)。

- 「きたげんき」において多収(粗玄米収量1t/10a)を達成するために必要となるシンク容量は1170~1210kg/10aである(表2)。このシンク容量を確保するための収量構成要素の目安は、穂数600~630本/m2、1穂籾数83~84粒/穂、総籾数5.0~5.3万粒/m2、千粒重22.8~23.4gである。また、多収達成に必要となる生育の目安は、成熟期地上部乾物重1600~1700kg/10a、穂揃い期地上部乾物重800~850kg/10a、成熟期窒素吸収量16.5~17.5kg/10a、穂揃い期窒素吸収量12~13kg/10aである。

- 「きたげんき」は稈長が75cm以上になると倒伏の危険性が高まるが、疎植栽培にすることで倒伏の発生を軽減できる(図2)。

成果の活用面・留意点

- 品種比較試験(表1、図1)は、北海道農業研究センター(札幌市)内の水田において、基肥窒素施肥量10.5kgN/10aの条件で5年間(2014年~2018年)行ったものである。

- 生育指標作成のための栽培試験(表2)は、北海道農業研究センター(美唄市)内の水田及び美唄市現地水田(いずれも泥炭土)において、3年間(2015年~2017年)行ったものである。

- 「きたげんき」は、現在北海道で発生しているいもち病の主要なレースに対して抵抗性を示すが、圃場抵抗性が十分ではないと考えられるので、侵害菌の発生に注意し、適正な防除に努める。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(自給飼料)、その他外部資金(H27補正「先導プロ」)

- 研究期間:2014~2018年度

- 研究担当者:八木岡敦、林怜史、君和田健二、近藤始彦(名古屋大)

- 発表論文等:Yagioka A. et al. (2021) Field Crops Research 260,

doi: 10.1016/j.fcr.2020.107991