熊本県阿蘇谷の水田下層に出現する酸性硫酸塩土壌の特徴と簡易判別法

要約

阿蘇谷の一部の水田の下層には、表層にあらわれ空気に触れると強酸性を示す酸性硫酸塩土壌が存在する。酸性硫酸塩土壌は硫化水素臭、緑色を帯びた黒色、ヨシなどの植物遺体に由来する泥炭物質から現場で概ね判別できる。

- キーワード:平成28年熊本地震、阿蘇谷、酸性硫酸塩土壌、pH(H2O2)

- 担当:九州沖縄農業研究センター・生産環境研究領域・土壌肥料グループ

- 代表連絡先:電話096-242-7682

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

平成28年熊本地震では阿蘇カルデラ内の阿蘇中央火口丘より北側の阿蘇谷において農地に亀裂や段差が発生し、修復工事が計画された。しかし阿蘇谷の一部の水田の下層に分布する泥炭物質を含む層位は、酸性硫酸塩土壌であることが報告されている。酸性硫酸塩土壌はパイライト(FeS2)等の可酸化性イオウや硫化物を多く含むため、表層にあらわれ空気に触れて酸化すると硫酸を生成し、強酸性を呈する。そこで本研究では、修復工事が予定されている阿蘇谷の水田において、村上らの方法(過酸化水素処理により酸化させた土壌のpH(H2O2)の測定)を用いて酸性硫酸塩土壌の判定を行い、その特徴について調査するとともに、現場で実施できる酸性硫酸塩土壌の簡易判別法を確立する。

成果の内容・特徴

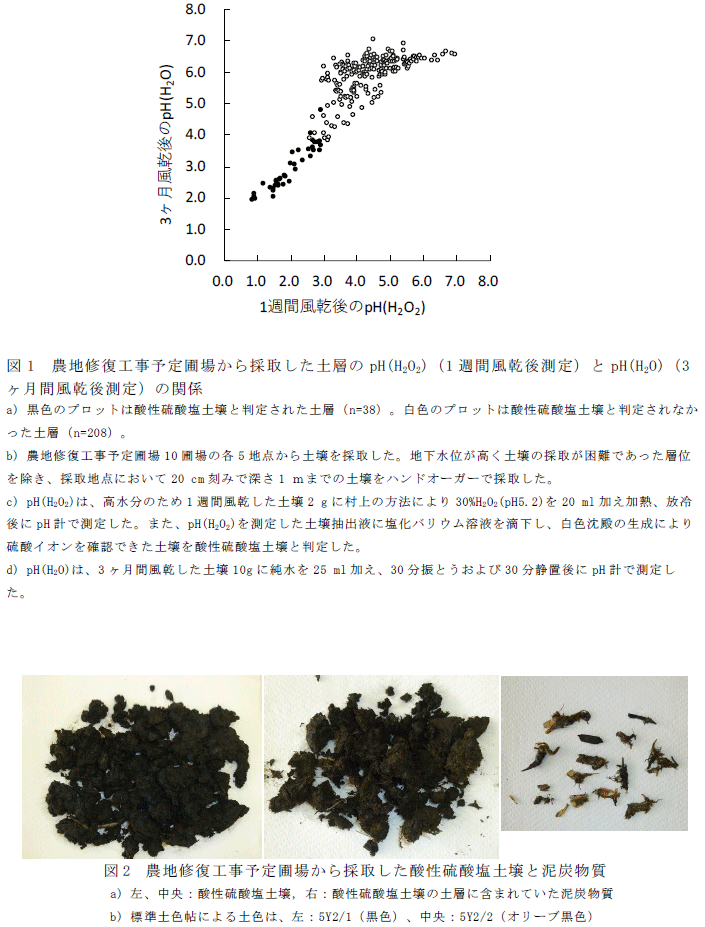

- 阿蘇谷の水田には、硫酸の生成によりpH(H2O2)が3.0を下回る酸性硫酸塩土壌の土層が存在し、作土付近に出現する場合もある。中にはpH(H2O2)が1.0を下回る極めて強い酸性を示す土層も認められる(図1)。

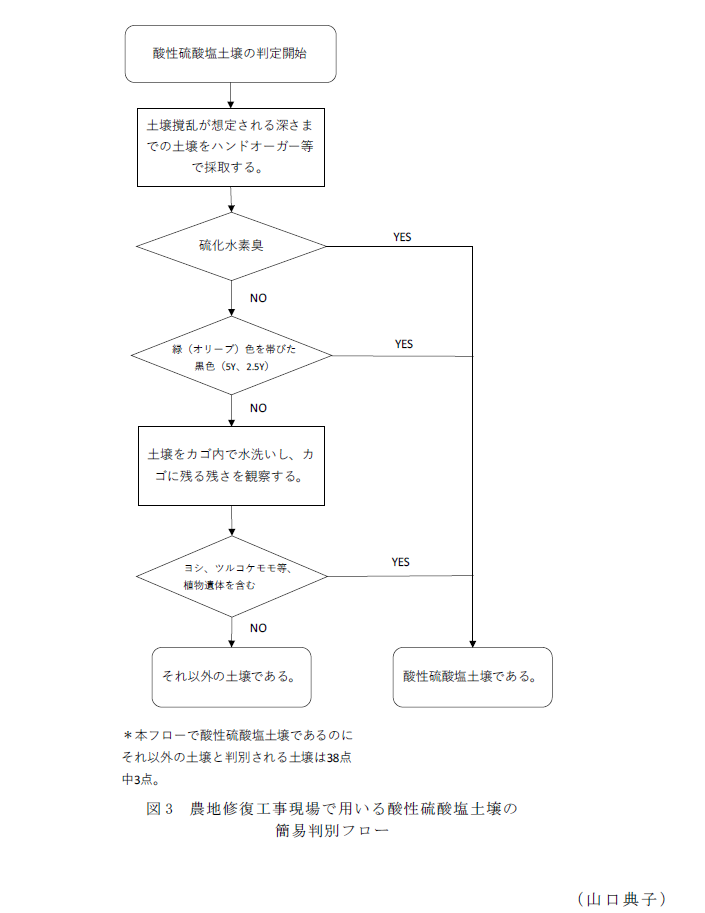

- 阿蘇谷の水田の酸性硫酸塩土壌は黒色や緑色を帯びた黒色(標準土色帖による土色では2.5Y2/1~3/3、5Y1.7/1~3/2)が多く、酸性硫酸塩土壌と判定される土壌のほとんどでヨシなどの植物遺体に由来する泥炭物質を含む(図2、図3)。

- 阿蘇谷の水田の酸性硫酸塩土壌ではpH(H2O2)が3程度では確認は難しいものの、2を下回る土層では生土でも硫化水素臭(腐卵臭)が確認できる(図3)。

- 阿蘇谷の水田において硫化水素臭、緑色を帯びた黒色、泥炭物質混入から酸性硫酸塩土壌を概ね判別できる簡易判別フローは図3の通りである。土壌は、農地修復工事前に工事による土壌攪乱が想定される深さまでハンドオーガー等で採取する。簡易判別により酸性硫酸塩土壌が発見された場合、周辺圃場含め採取土壌を持ち帰り、pH(H2O2)の測定および硫酸イオンの確認(塩化バリウム溶液滴下による白色沈殿の確認)により厳密な判定を実施することが望ましい。

- 阿蘇谷の水田の酸性硫酸塩土壌の土層は、3ヶ月風乾後のpH(H2O)は4.0を下回り、pH(H2O2)との相関は高い(r=0.927)。十分に酸化させるために時間をかけて風乾した土壌では過酸化水素水を用いずにpH(H2O)から酸性硫酸塩土壌を簡易に判定できる(図1)。

成果の活用面・留意点

- 硫化水素臭はpH(H2O2)が3程度では確認は難しいこと、10YR2/2(黒褐)や7.5YR1.7/1(黒)など、酸性硫酸塩土壌とは判定されない土層と同じ土色の酸性硫酸塩土壌や、泥炭物質が確認されない酸性硫酸塩土壌もあることから、簡易判定フローでは、一部の酸性硫酸塩土壌の判定は困難である。

- 酸性硫酸塩土壌が表土に混入し強酸性化すると水稲の枯死等、激しい障害が発生する恐れがある。

- 本調査結果は、酸性硫酸塩土壌分布調査土壌分析結果報告書として2016年11月に農地修復工事を担当する熊本県阿蘇地域振興局へ提出され、修復工事施工における酸性硫酸塩土壌の作土への混入を防ぐための参考情報として活用された。

具体的データ

その他

- 予算区分:競争的資金(イノベ創出強化)

- 研究期間:2016年度

- 研究担当者:山口典子、井原啓貴、草場敬、山根剛、新美洋、古賀伸久、身次幸二郎(熊本県農研セ)、冨永純司(熊本県農研セ)、門田健太郎(熊本県農研セ)

- 発表論文等:山口ら(2019)九州沖縄農研究研究資料、95:30-41