栽培管理の異なる果樹園などで鳥類相を推定・比較する簡易な手法

要約

果樹園における鳥類の総種数や個体数を推定する簡易な手法を開発し、有機栽培と慣行栽培を比較したところ、有機栽培リンゴ園では慣行栽培園よりも総種数や昆虫食鳥類の個体数が多く観察される。

- キーワード:環境保全型農業、有機農業、生物多様性、鳥類、種数

- 担当:農業環境変動研究センター・生物多様性研究領域・生物多様性変動ユニット

- 代表連絡先: niaes_manual@ml.affrc.go.jp

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

環境保全型農業は、農業の自然循環機能を利用することにより、農業の持続的発展を目指している。なかでも有機農業は、技術的ハードルが高く、実施面積は未だ少ないものの、生物多様性の保全効果は高いと考えられている。しかし鳥類などの脊椎動物が、有機農業によってどの程度保全できるのか、国内ではまだ良く知られていない。昆虫食、つまり害虫を含む昆虫を主な餌にする鳥類の保全は、農業生態系の安定化や、農業の持続的発展に大きな役割を果たす可能性がある。そこで、果樹園における鳥類相を推定する簡易な手法を開発し、青森県のリンゴ園を対象地として、慣行栽培園と有機栽培園の鳥類出現数を比較する。

成果の内容・特徴

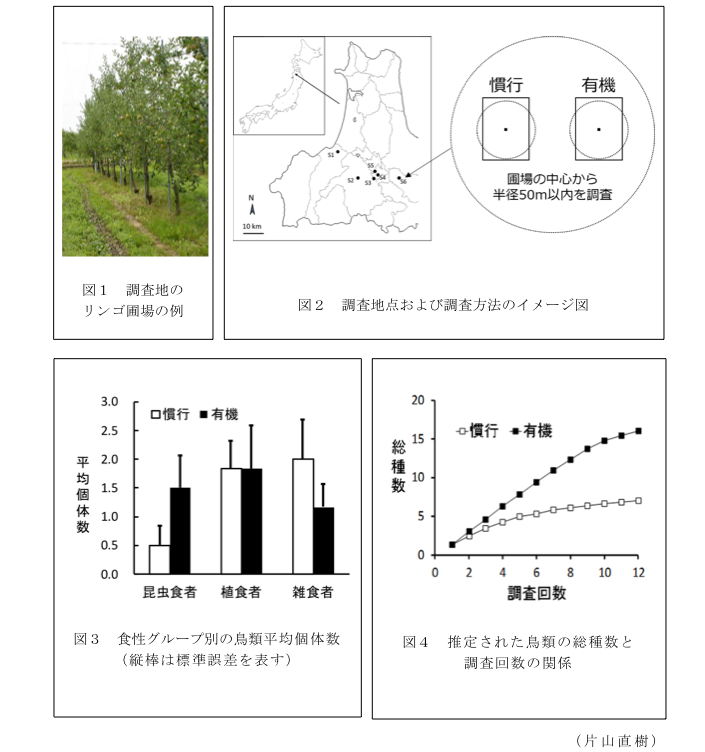

- 調査方法:有機栽培園と慣行栽培園を6圃場ずつ選定し(合計12圃場)、鳥類の繁殖期にあたる4~5月に2回ずつ、個体数をカウントする。圃場の中心から、半径50m以内に5分間で出現した鳥の種類とその個体数を記録する(図1、2)。

- 解析手法:鳥類種を3つの食性グループ(昆虫食者、雑食者、植食者)のいずれかに分類し、各グループの総個体数を計算して、有機・慣行栽培園で比較する。また、調査回数と種数の関係を推定する統計手法(Chao1)を用いて、有機・慣行栽培園それぞれの鳥類総種数を推定し、比較する。

- 食性グループ別の比較:図3に示すとおり、昆虫食鳥類の個体数は慣行栽培園よりも有機栽培園で多い傾向にある(慣行栽培園の約2.7倍)。一方、ほかの鳥類グループ(植食性・雑食性)では、そのような傾向はみられない。

- 調査回数と種数との関係:図4に示すとおり、推定された鳥類の総種数は慣行栽培園よりも有機栽培園で多い(調査回数12回のとき、慣行=約7種、有機=約16種)。

成果の活用面・留意点

- 本情報に加えて、今後昆虫食鳥類がもたらす害虫捕食などの生態系サービスを解明することで、農業生産性への影響と生物多様性保全効果の両面から評価できる可能性がある。

- 本推定手法は、営農管理の違いによる生物多様性保全効果を科学的に示すために利用できる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(科研費)

- 研究期間:2014~2016年度

- 研究担当者:片山直樹

- 発表論文等:Katayama N. (2016) Sci. Rep. 6, 34210. doi:10.1038/srep34210