植物常在真菌の酵素が生分解性プラスチックを急速に崩壊させる仕組み

要約

生分解性マルチフィルム分解能を有する植物常在真菌(酵母、糸状菌)は、生分解性プラスチックポリマー鎖をランダムに切断するエンド型の分解酵素を分泌し、フィルムを急速に崩壊させる。

- キーワード:生分解性プラスチック、分解酵素、植物常在菌、酵母、糸状菌

- 担当:農業環境変動研究センター・物質循環研究領域・循環機能利用ユニット

- 代表連絡先: niaes_manual@ml.affrc.go.jp

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

生分解性プラスチック製の農業用マルチフィルムは、作物収穫後の畑に鋤きこむと、微生物の作用によって完全に分解される資材である。使用済みフィルムの分解が不十分な場合は、分解酵素処理によって急速にフィルムを劣化させ、畑への鋤きこみを容易にする技術開発を進めている。これまでに、生分解性プラスチックを強力に分解する植物常在性の酵母や糸状菌より、生分解性フィルム分解酵素を分離・精製しており、それらの分解メカニズムを解明する。

成果の内容・特徴

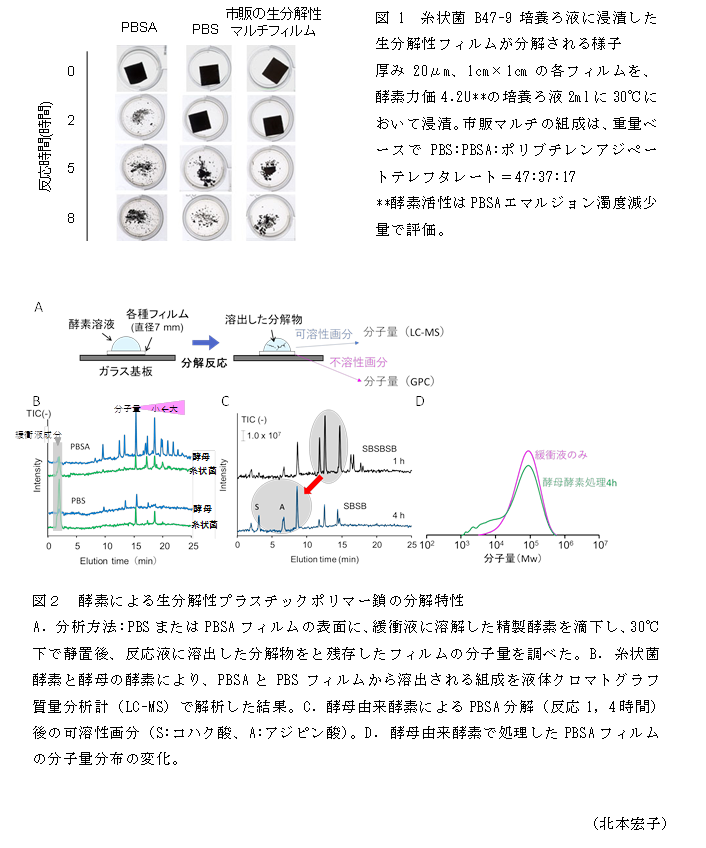

- 3種類の生分解性プラスチック製フィルム(*)は、Paraphoma属糸状菌B47-9株(図1)や、イネ由来の酵母Pseudozyma antarctica培養ろ液に浸漬すると、崩壊する。(*ポリブチレンサクシネートアジペート(PBSA)製、ポリブチレンサクシネート(PBS)製、市販の生分解性マルチフィルム)。

- 精製した各々の生分解性プラスチック分解酵素を、PBSAやPBSフィルム表面に処理すると(図2A)、反応液中に、モノマーが少数結合した重合体(オリゴマー)が溶出される(図2B)。また、酵母由来の酵素を用いた実験では、反応時間が長くなるにつれ、オリゴマーの分子量が小さくなり、最終的に、モノマーであるコハク酸やアジピン酸まで分解される(図2C)。

- 酵素処理後に残存するPBSAやPBSフィルムの分子量分布は、反応時間が進むにつれ低下することが、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)による解析で示される(図2D)。

- 以上の結果から、分解酵素処理により生分解性プラスチックフィルム中のポリマー鎖がランダムに分解され、その結果フィルム強度が速やかに低下すると考えられる。

成果の活用面・留意点

- 生分解性フィルムの分解性を指標に選抜した、糸状菌B47-9株や酵母P. antarctica由来の酵素は、生分解性プラスチックポリマーの内部の結合を切断するエンド型酵素である。常温で固体であったプラスチックは、酵素の作用で水溶性のオリゴマーやモノマーまで分解される。その結果、多くの微生物が栄養源として利用しやすくなると考えられる。

- 生分解性プラスチック製の農業資材や使い捨て食器等を、不要になったときに分解酵素処理で劣化を速めることにより、回収・廃棄の労力や、ゴミの量を減らすことが期待できる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2013~2017年度

- 研究担当者:北本宏子、鈴木健、佐藤俊(産総研)

- 発表論文等: 1)Sameshima-Yamashita Y. et al. (2016) J. Oleo Sci. 65(3):257-262

2)Sato S. et al. (2017) Polym. Degrad. Stab. 141:26-32