抗菌作用を示す新規の有機ヒ素化合物"アルシノスリシン"

要約

高ヒ素土壌に生息する微生物Burkholderia gladioli GSRB05株は新規の有機ヒ素化合物を生産する。"アルシノスリシン"と命名したこの有機ヒ素化合物は、広範な細菌に対して強い抗菌作用を示す。

- キーワード:有機ヒ素化合物、根圏微生物、抗生物質

- 担当:農業環境変動研究センター・有害化学物質研究領域・作物リスク低減ユニット

- 代表連絡先: niaes_manual@ml.affrc.go.jp

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

自然環境においてヒ素は生物の代謝作用により、毒性の異なる様々な化学形態に変化する。特に土壌微生物によるヒ素の代謝は、コメに含まれるヒ素化合物の蓄積量に影響を及ぼす。水稲根圏に生息する土壌微生物のヒ素代謝とコメ中のヒ素化合物に関する研究の中で、ある特定の細菌がこれまで同定済みの有機ヒ素化合物とは異なるヒ素代謝産物を生産することを見出したが、その実体や性能に関しては不明である。本研究は未知有機ヒ素化合物を生産する細菌の同定および化合物の構造を決定するとともに、その物質が持つ機能を解明し、微生物のヒ素代謝に関する新たな知見を得る。

成果の内容・特徴

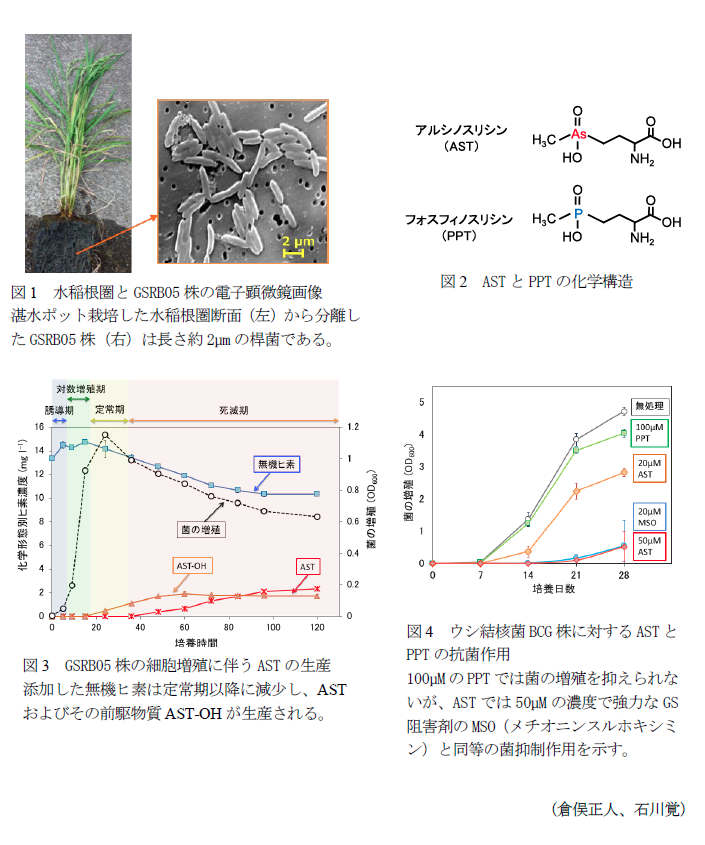

- 高ヒ素土壌で栽培した水稲の根圏(図1左)から単離した新規の有機ヒ素化合物アルシノスリシン(AST)を生産する細菌は、16sリボソームRNA配列からBurkholderia gladioliに属する株(GSRB05株、GenBank accession no. MAFF211995)で、約2μmの桿菌ある(図1右)。

- ASTは分子量が225のアミノ酸誘導体であり、その化学構造は除草剤の一種であるフォスフィノスリシン(PPT、別名グルホシネート)のリン原子(P)がヒ素(As)に置換したアナログ分子である(図2)。

- GSRB05株によるASTの生産は無機ヒ素(亜ヒ酸)を基質とし、細菌の増殖曲線における定常期以降から活発に起こる(図3)。ASTのヒ素原子に結合したメチル基が水酸基に置換した化合物(AST-OH)は、ASTよりも先に生産されることから、AST前駆体と予想される。

- ASTは弱毒性ウシ結核菌(BCGワクチン菌株)に対してPPTよりも高い抗菌作用を示す(フロリダ国際大学との共同研究)(図4)。また、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌や他数種類のグラム陰性・陽性細菌に対しても抗菌作用が確認されている。これはASTがグルタミン酸と似た化学構造を持ち、細菌のグルタミン合成酵素(GS)を特異的に阻害したためである。よって、ASTはこれまでの抗生物質とは作用機序が異なる新しいクラスの抗生物質となりうる。

成果の活用面・留意点

- ASTはGSの阻害剤として作用するため、特に細胞外にGSを放出する結核菌のような細菌に対して強い抗菌作用が期待できる。

- 現時点では、液体培地における抗菌作用が確認された段階である。抗生物質としての実用化に向けて様々な薬剤耐性菌での試験や動物への影響評価試験などを行う必要があり、今後医学・薬学分野との共同研究が不可欠である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(科研費)

- 研究期間:2011~2019年度

- 研究担当者:

倉俣正人、石川覚、馬場浩司、加茂綱嗣、榊原風太、平舘俊太郎、吉永雅史(フロリダ国際大学)、Rosen B.P.(フロリダ国際大学) - 発表論文等:

- Kuramata et al. (2016) Environ. Chem.13:723-731

- Nadar VS et al. (2019) Commun Biol.2:131