共生細菌(ボルバキア)の異種間移植による昆虫の胚発生阻害

要約

チョウ目昆虫の生殖や性決定を操作する共生細菌ボルバキアをハチ目昆虫に移植すると、体細胞に感染し増殖するが、生殖細胞には感染しない。その次世代では、ボルバキアが存在しないにもかかわらず発生が完全に妨げられ、胚発生の早い時期に致死となる。

- キーワード:共生細菌、移植、母系遺伝、生殖、胚発生

- 担当:生物機能利用研究部門・昆虫制御研究領域・昆虫微生物機能ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-6166

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

細菌ボルバキアは約半数の昆虫種に感染しており、様々な方法で宿主の生殖を操作していることから、その機構解明は革新的な害虫制御技術の開発にとって光を与えるものとなり得る。本研究は、チョウ目昆虫(キタキチョウ)のボルバキアを遠縁のハチ目昆虫(カブラハバチ)に移植することによって新たな共生が成立するのか、新規の生殖異常が起きるのかどうかを調査した。

成果の内容・特徴

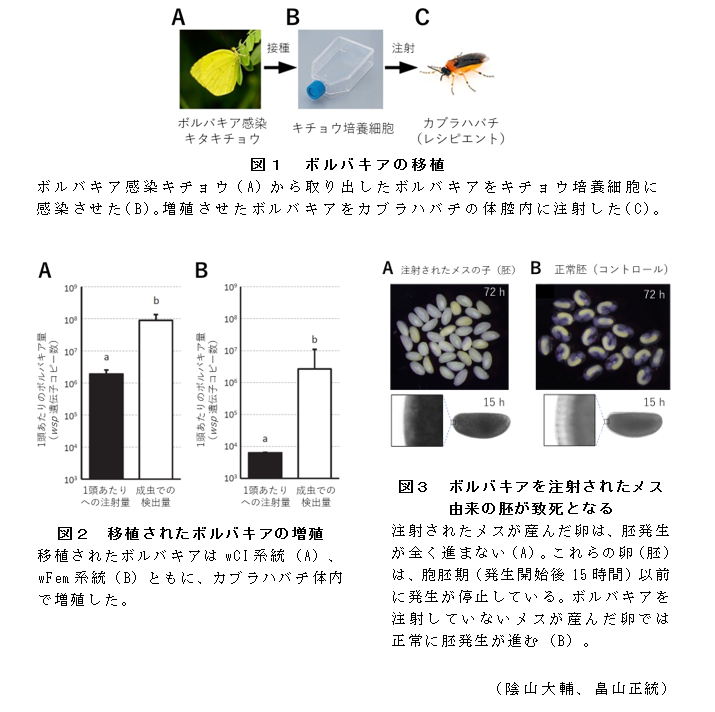

- ボルバキア感染キタキチョウを無菌的に解剖し、脂肪体組織をキチョウ培養細胞(NTU-YB株)と共存させることによって感染を確立させ、宿主外で維持できる(図1)。

- ボルバキアが感染したNTU-YB株を材料にしてボルバキアを精製し、カブラハバチの前蛹および蛹の体腔内に注射したところ、成虫への羽化にかけてボルバキア量の有意な増加がみられる(図2)。

- ボルバキアが注射されたメス個体の産んだ次世代の胚からはボルバキアは検出されないが、胚発生は起こらずに致死となり、胞胚期以前に発生が停止する(図3)。

成果の活用面・留意点

- ボルバキアの異種間移植により、胚発生を完全に抑制することができた今回の結果は、ボルバキアが新規の害虫防除法の開発において重要な役割を担える可能性を示唆している。

- 今回明らかとなった現象は、キタキチョウ由来のボルバキアとカブラハバチとの関係におけるものであるが、他のボルバキア系統や他の昆虫間でも同様の現象が起きるのかなど、その一般性については今後の調査結果が期待される。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、競争的資金(科研費)

- 研究期間:2016~2017年度

- 研究担当者:陰山大輔、畠山正統、王重雄(国立台湾大学)

- 発表論文等:Kageyama D. et al. (2017) J. Invertebr. Pathol. 150:76-81