「あきづき」のコルク状果肉障害はエテホン散布による熟期促進で低減できる

要約

ニホンナシ「あきづき」において満開後100日頃にエテホン100ppmを散布することによって平均収穫日が8~9日早まり、コルク状果肉障害の発生個数および発生果率が顕著に低減する。

- キーワード:ニホンナシ、生理障害、植物生育調節剤

- 担当:果樹茶業研究部門・生産・流通研究領域・栽培生理ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-6453

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

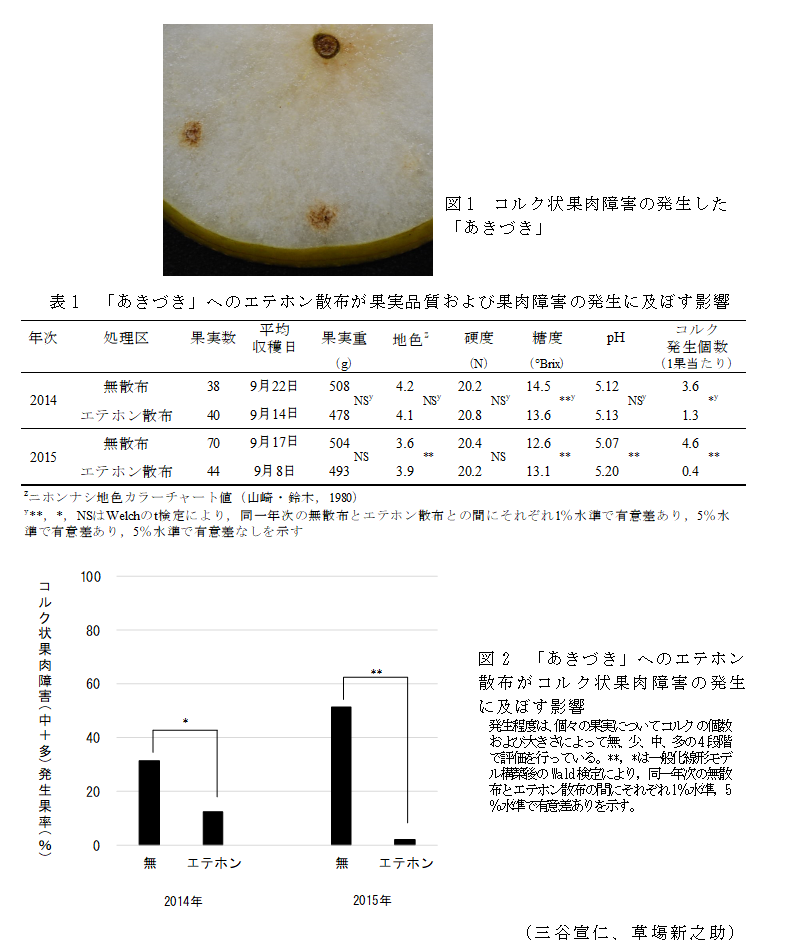

農研機構の育成したニホンナシ(Pyrus pyrifolia Nakai)「あきづき」は食味と外観が良好なため普及が進んでいるが、果肉および果皮直下でのコルク状果肉障害の発生(図1)が問題となっている。この障害は大きい果実やジベレリン処理した果実で発生しやすいことが分かっている。一方で同一樹内において熟期の遅い果実で発生が多くなる傾向がみられ、果実の熟期の遅いことも発生を助長する要因の1つであると考えられる(2016年度研究成果情報「ニホンナシ「あきづき」と「王秋」に発生するコルク状果肉障害の特徴」http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/nifts/2016/nifts16_s12.html)。そこで熟期促進に用いられるエテホンを利用して、果実の成熟を促進することでコルク状果肉障害発生を低減させる技術を開発する。

成果の内容・特徴

- エテホンは満開後100日頃に100ppmの濃度で立木全面散布する(10aあたり200~300L)。

- エテホン散布を行うと無散布と比べて平均収穫日が8~9日早まる(表1)。

- 1果当たりのコルク状果肉障害の発生個数は、エテホン散布によって大きく減少し、無散布と比べて3分の1から10分の1程度になる(表1)。

- コルク状果肉障害の発生した果実の割合はエテホン散布により大きく低下する。生産現場で大きな問題となる発生程度「中」以上の果実の割合は無散布で32~51%であるのに対して、エテホン散布で2~13%まで低下する(図2)。

- 以上より、満開後100日頃のエテホン散布により熟期を促進することで、「あきづき」のコルク状果肉障害の発生を低減することができる。

普及のための参考情報

- 普及対象:ニホンナシ生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:「あきづき」の生産地域(栽培面積371ha(平成26年特産果樹生産動態等調査))のうち、コルク状果肉障害の発生が問題となっている地域で本成果を活用可能である。

- 満開後100日頃のエテホン(50~100ppm)散布は、平成28年12月にニホンナシ全品種で使用が可能となっている。

- エテホン散布による日持ち性への影響は認められず、無散布と同程度であることを確認している。

- エテホン散布によって収穫時期が早まるため、ニホンナシの主要品種「豊水」と収穫時期が重なる場合がある。

- 「あきづき」と同様に「王秋」でも満開後100日頃のエテホン散布による熟期促進でコルク状果肉障害は低減できるが、水浸状果肉障害の発生が増加するため、使用は控えた方がよい。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(業務・加工用)

- 研究期間:2013~2017年度

- 研究担当者:三谷宣仁、羽山裕子、山根崇嘉、井上博道、草塲新之助

- 発表論文等: 1)羽山ら(2017)園芸学研究、16(1):79-87

2)三谷ら(2017)園芸学研究、16(4):471-477