リンゴ幼木期の最適着果量の推定と生産性の品種・台木間差の評価方法

要約

花芽率を推定するモデルを使うことで、隔年結果させずに収穫果数が最大となる最適な着果量を求めることができる。また、最適着果量の値から、品種や台木による生産性の違いを評価できる。

- キーワード:着果負担、摘果時期、花芽率、隔年結果

- 担当:果樹茶業研究部門・リンゴ研究領域・リンゴ栽培生理ユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-6453

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

リンゴは、摘果時期が遅いと、または着果負担が大きいと、翌年の花芽の着きが悪くなる、いわゆる隔年結果と呼ばれる状態になる。特に幼木期は、定植後できるだけ早く収量を確保したいため過着果となって生産が不安定になりやすい。着果量は果実品質へも影響することから、着果量の変動は果実品質の年によるバラツキを招く。一方、着果量を必要以上に抑えてしまうと、隔年結果を防げたとしても期待した収益は得られない。品種や栽培方法ごとに、隔年結果を起こさない最大着果量がどの程度かを知ることは非常に重要であるが、これまでその量を決める方法はなかった。そこで、着果量、摘果時期、樹齢から翌年の花芽の数(花芽率)を推定するモデルを開発し、そのモデルを用いて、収穫果数が最大となる幼木期の最適着果量を推定する。

成果の内容・特徴

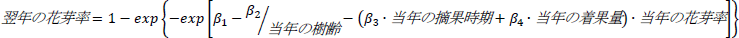

- 幼木期は着果数が年によって大きく変動しやすい(図1)。着果数の推移からでは、その樹にどの程度着果させることができるかわからない。

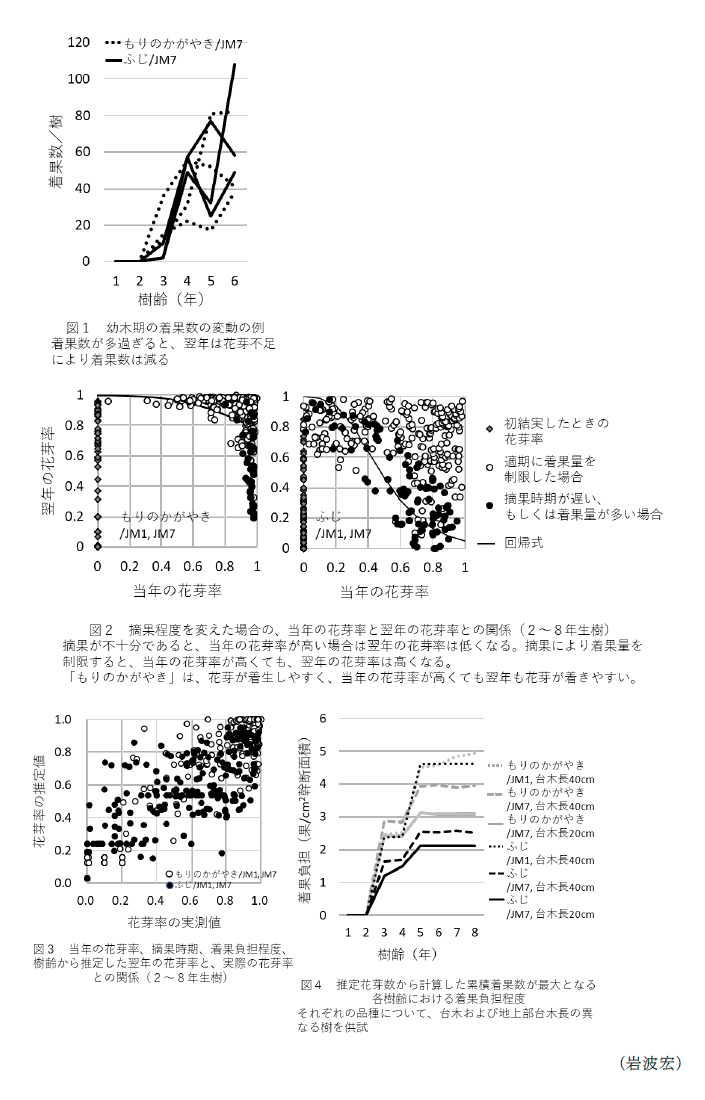

- 当年の花芽率が低い場合は、翌年の花芽率は高くなる(図2)。一方、当年の花芽率が高い場合は、摘果の効果(摘果時期、着果量)が不十分であれば翌年の花芽率は低くなるが、摘果が効果的に行われれば、翌年も花芽率を高く維持することができる。

- 当年の花芽率と翌年の花芽率との関係にゴンペルツ曲線(図2の回帰曲線)を当てはめ、この回帰式に樹齢と摘果程度(摘果時期、着果量)の効果を組み込んだ下記のモデルで品種・台木の組み合わせごとにパラメータ(β1,β2,β3,β4)を求めて翌年の花芽率を推定すると、

推定した花芽率は、樹勢の違いや、年次により気象条件が異なっていても、実際の測定値と傾向が概ね一致する(図3)。

- 上記の回帰式の樹齢と着果量を変えて得られた花芽率の値から、累積着果数が最大となる年ごとの着果量が計算できる。どの程度着果させれば隔年結果せずに累積着果数(生産性)が最大となるかを示すことができ、生産性の品種や台木による違いが明確になる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、樹間1m、列間4mの密植栽培で得られたデータを用いて解析した結果である。

- 本解析に必要なデータは、樹齢とそれぞれの樹齢時の頂芽数と幹断面積、花芽率(頂芽のうち花芽となっている割合)、摘果時期(満開後日数)と着果量(幹断面積あたりの着果数)である。

- 花芽率推定モデルのパラメータは、非線形回帰分析により求めた。

- 最大累積着果数を実現する各樹齢における着果量の推定は、次年度に着果数が減らないという条件をつけて非線形最適化プログラムにより求めた。各年の最大着果可能数は、その年の頂芽花芽数(1果/花芽(花そう))とした。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2012~2018年度

- 研究担当者:岩波宏、守谷友紀、本多親子、花田俊男、和田雅人

- 発表論文等:

- Iwanami H. et.al. (2018) Scientia Horticulturae 242:181-187

- Iwanami H. et.al. (2019) Scientia Horticulturae 256:108529

doi:10.1016/j.scienta.2019.05.056