関東地域のトウモロコシ二期作の新たな適地判定指標策定と栽培適地拡大状況

要約

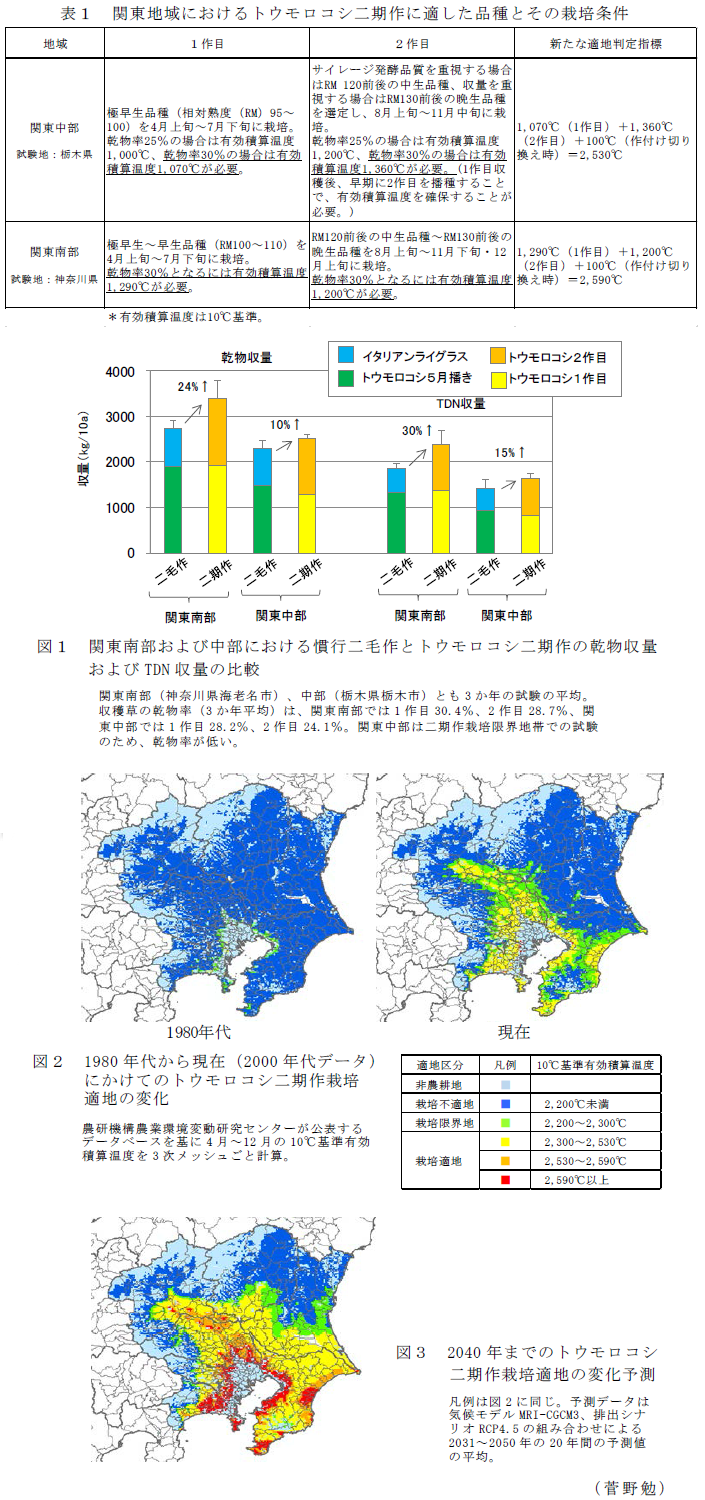

関東地域のサイレージ用トウモロコシの二期作栽培において1作目・2作目ともに全植物体乾物率が30%以上となる新たな適地判定指標を策定するとともに、トウモロコシ二期作の現在の栽培適地拡大状況、並びに今後の拡大予測を行っている。

- キーワード:トウモロコシ、二期作栽培、有効積算温度、気候変動、温暖化

- 担当:畜産研究部門・飼料作物研究領域・栽培技術ユニット

- 代表連絡先:電話0287-37-7224

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

トウモロコシ(Zea mays L.)の二期作栽培は高栄養のサイレージ用トウモロコシを1年に2回栽培する作付体系であり、水田転換畑における単位面積当たりの栄養収量を向上させる作付体系として有効である。温暖化等の影響により、現在、関東地域では千葉県において二期作栽培が増加(約20ha)しているほか、茨城県等においても二期作栽培が試みられるようになってきている。既往成果(2015年度普及成果情報http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nilgs/2015/15_019.html)では、関東中部(栃木県南部)を北限として二期作栽培が可能であることを明らかにしているが、その研究では、収穫時(黄熟期)の全植物体乾物率25%以上を期待できる地域を栽培適地と判定しており、安定して高品質のサイレージを生産するためには、全植物体乾物率30%以上となる適地判定指標の策定が必要である。そこで、本研究では、関東地域のトウモロコシ二期作において1作目・2作目ともに全植物体乾物率30%以上となる栽培適地判定指標を策定するとともに、温暖化の下での栽培適地の拡大状況、並びに今後の拡大予測を行う。さらに、こうした気候変動に対応した飼料生産技術としての二期作栽培技術を解説する技術リポートを公表する。

成果の内容・特徴

- トウモロコシ二期作において1作目・2作目ともに安定して高品質のサイレージ調製を行うための目安である全植物体乾物率30%が期待できる栽培適地の判定指標は、関東中部(1作目:極早生品種)が10°C基準有効積算温度2,530°C、関東南部(1作目:極早生~早生品種)が同積算温度2,590°Cである(表1)。

- 関東地域の中部以南においてトウモロコシ二期作を行うことで、慣行二毛作(トウモロコシ-イタリアンライグラス(Lolium multiflorum Lam.))に比較し、10a当たりの年間合計乾物収量は10~24%、年間合計TDN収量は15~30%向上する(図1)。

- 1980年代から現在(2000年代データ)の関東地域における二期作栽培の3次メッシュ(1km×1km)適地判定図の変化をみると、従来の適地判定指標(乾物率25%以上)である同積算温度2,300°C以上の3次メッシュは関東南部の沿岸部から関東中部にかけて増加し、そのメッシュ数割合は0.2%から11.1%に増加している(図2)。しかし、乾物率30%以上となる同積算温度2,530°C以上の3次メッシュはごくわずかであり、そのメッシュ数割合は現在でも0.3%にとどまる(図2)。

- 関東地域の平均気温が2040年(2031~2050年平均)までに1981~2010年平均から1.3°C上昇すると予測する条件(気候モデルMRI-CGCM3、排出シナリオRCP4.5)の下で、今後の二期作栽培適地の拡大を予測すると、2040年頃までに同積算温度2,300°C以上の栽培適地が関東中部まで拡大し、同積算温度2,530°C以上の栽培適地も関東南部で増加することが予測される(図3)。

- 農研機構畜産研究部門技術リポート18号において、以上のようなトウモロコシ二期作の技術的ポイントや栽培適地の拡大状況のほか、トウモロコシ二期作の経済性についても解説している。

普及のための参考情報

- 普及対象:自給飼料増産を希望する畜産農家、コントラクター等、および自給飼料増産に関わる試験研究機関担当者および普及担当者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:関東等の温暖地に1,000ha。特に近年、二期作が増加している千葉県、茨城県等における二期作の栽培指針として活用可能。

- その他:トウモロコシの栽培法は従来の栽培指針に従う。冷涼年には、2作目が登熟不良となり、黄熟期に到達しない場合があるため、収穫前に霜に当て水分を低下させることや、サイレージ調製時にビートパルプ等を添加するなどの水分調整が必要となる。また、本研究では主に、関東から九州北部の二期作で用いられているトウモロコシ品種を供試しており、本研究で得られた適地判定指標は、関東以西の地域においても適用可能と考えられる。中標高地等の栽培限界地帯では関東中部の適地判定指標が、低標高地では関東南部の適地判定指標が活用可能と考えられる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、委託プロ(温暖化適応・異常気象対応)、競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2009~2017年度

- 研究担当者:菅野勉、佐々木寛幸、森田聡一郎、赤松佑紀、黒川俊二、西村和志、加藤直樹、西森基貴、佐藤節郎、折原健太郎(神奈川県畜技セ)、九石寛之(栃木県畜酪研)、増山秀人(栃木県畜酪研)、島田研(栃木県下都賀農振事務所)

- 発表論文等: 1)農研機構(2017)「気候変動に対応したサイレージ用トウモロコシの二期作栽培技術<関東地域版>」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/nilgs-neo/tec_report/078189.html(2017年11月15日)

2)菅野ら(2017)日草誌、63(2):81-88