水田水管理の省力・適正化を実現する圃場水管理システム

要約

遠隔・自動制御が可能な給水バルブと落水口、通信基地局、サーバーソフトによって構成される圃場水管理システムは水稲作時の水管理状況のモニタリングやそれに応じた制御が可能となり、水管理労力を大幅に解消し、適正な水管理が可能となる。

- キーワード: 給水バルブ、落水口、水管理労力、節水、ICT

- 担当: 農村工学研究部門・農地基盤工学研究領域・水田整備ユニット

- 代表連絡先: 電話 029-838-7555

- 分類: 普及成果情報

背景・ねらい

大規模土地利用型営農における水稲作時の水管理は多筆・分散農地の増加によって、大きな負担になっている。加えて複数の品種、作期、栽培方法などを組み合わせるため、水管理は複雑化している。そこで、本研究ではICTを活用し、圃場環境をセンサーでモニタリングし、それに基づいて灌漑・排水を遠隔かつ自動で制御し、水管理の省力化と適正化を同時に実現する圃場水管理システムの開発を行う。また、本システムを用いた際の効果について明らかにする。

成果の内容・特徴

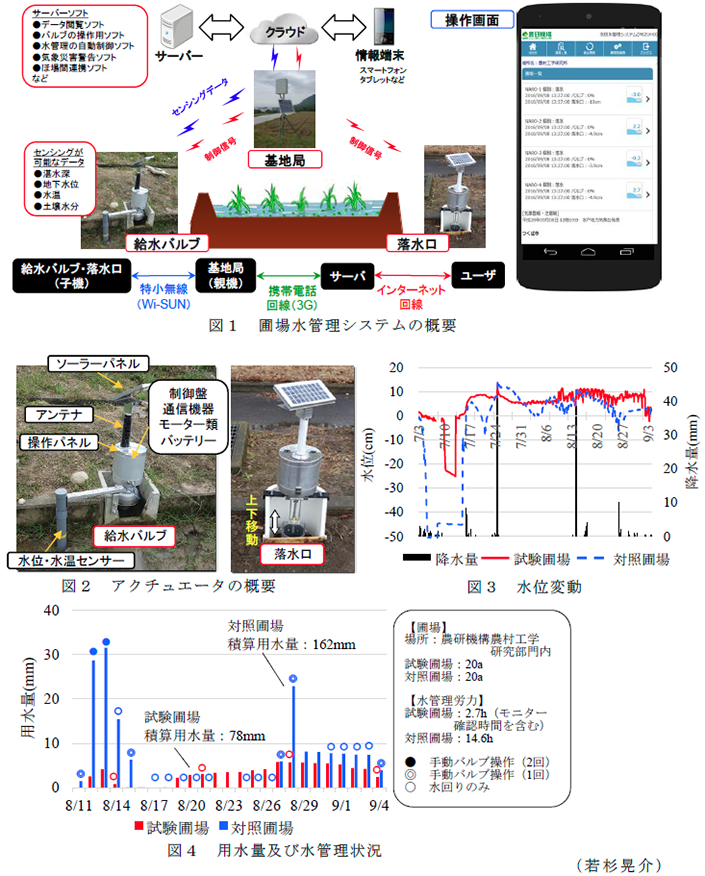

- 本システムは通信機能を備えた給水バルブ・落水口(子機)、センサー類、インターネット通信を行う基地局(親機)、クラウド上のサーバーソフトによって構成される(図1)。

- 給水バルブと落水口は駆動部(アクチュエータ)により作動し、その電源はソーラーパネルとバッテリーで確保される。また、通信を行うアンテナと通信モジュール、モータや制御基板等を内蔵している(図2)。なお、アクチュエータは各社のバルブに対応でき、設置に大規模な工事が不要である。また、給水バルブと落水口のアクチュエータは同一の構造で、製造コストが削減できる。

- 水管理に必要なデータは、給水バルブに設置されたセンサーにより一定間隔で取得され、子機から親機に特定小電力無線(920MHz帯)によって送信される(図1)。各圃場から親機に集められたセンシングデータは携帯電話回線(3GまたはLTE)を通じてクラウド及びサーバーに送信され、ユーザー(耕作者)はそのデータをスマートフォン等で確認する。制御信号はセンシングデータとは逆の経路を辿って、各給水バルブや落水口に送信され、アクチュエータが作動する。

- サーバーソフトはPCやスマートフォン等の端末に対応しており、データの表示、グラフ化や給水バルブ・落水口の遠隔操作、水深制御用のパラメータ設定や気象災害時の警告、同一の作付け体系をグルーピングして一体的な管理することができる(図1)。

- 本システムを設置した試験圃場と一般的な給・排水装置が設置された対照圃場を設け、2015年7月から収穫までの水位変動を調査したところ、中干し後は設定水位の5cmを自動で維持し、通信障害等もなく問題なく機能する(図3)。

- 上記の期間において水管理に要する労働時間は対照圃場に比べて約8割削減し、用水量は約5割減少する(図4)。

普及のための参考情報

- 普及対象: 大規模土地利用型農業を経営する経営体

- 普及予定面積・普及台数等: 現地実証地区に約70台設置して効果を検証中であり、次年度に市販化をする予定である。

- その他: 圃場水管理システムの導入費に加えて、通信費やシステムの利用料が必要となる。

具体的データ

その他

- 予算区分: 交付金、その他外部資金(SIP)

- 研究期間: 2014~2016年度

- 研究担当者: 若杉晃介、鈴木翔

- 発表論文等:

1) 若杉、鈴木(2017)農業農村工学会誌、85(1):11-14

2) 若杉「圃場給排水システム」特願2016-85990 (2016年4月22日)