重ね(親子)池における連鎖的な決壊判定手法

要約

上流側ため池の決壊による氾濫流が流れ込んだ下流側各ため池の水収支計算により、連鎖決壊を判定するための手法である。本手法により、連鎖的な決壊による浸水想定区域を算定でき、ハザードマップや浸水想定区域図の作成ができる。

- キーワード:重ね池、親子ため池、連鎖決壊、氾濫解析、浸水想定区域

- 担当:農村工学研究部門・施設工学研究領域・地域防災ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-7569

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

重ね(親子)池とよばれる谷筋に連続するため池では、上流側ため池の決壊が引き金となり、氾濫流が流れ込んだ下流側ため池も決壊(以下、連鎖決壊とよぶ)した場合、下流域で被害が拡大する。一方で、下流側ため池が決壊しなかった場合、ため池下流域に対して減災効果を発揮する。上記のため池を対象にした浸水域の想定には、上流側ため池の貯水量を下流側ため池の貯水量に合算して浸水区域の想定を行うが、浸水想定区域が過大になる場合がある。ため池の連鎖決壊による浸水想定区域として妥当な想定区域を求めるためには、氾濫流を受け止める下流側ため池の決壊の有無を判断した上で浸水想定区域を求める必要がある。そこで本研究では、重ね池における連鎖的な決壊発生を判断した上で、連鎖決壊に基づく実用的な浸水想定区域を求めるための手法を開発する。

成果の内容・特徴

- 貯水池内を除く氾濫流の解析には二次元不定流解析を用い、貯水池への氾濫流の流入と洪水吐からの流出には水収支計算を行い、貯水位を計算できる。

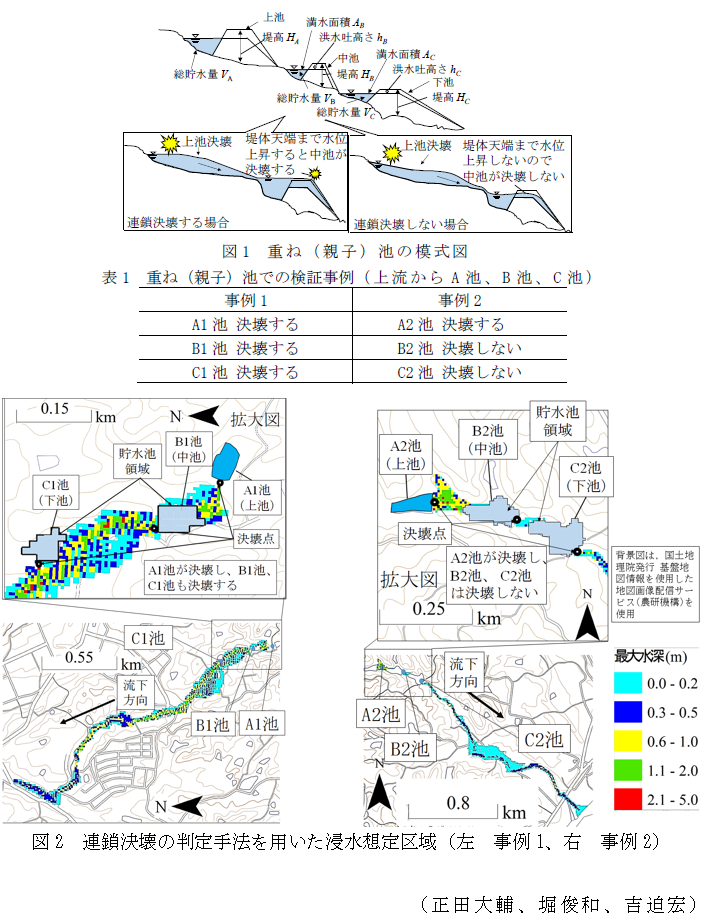

- 水収支計算に必要な諸元は、各ため池の堤高・総貯水量と、下流側ため池の洪水吐高さ・満水面積である。ここでは3連の上池・中池・下池を対象とする(図1)。

- 解析の主な手順は以下の通りである。 1)上池の決壊点及び中池・下池の決壊(流出)点・貯水池領域を解析前に設定する。中池・下池の初期水位は常時満水位とする。

- 実際に重ね池が被災した2事例を対象とし、解析手法の有効性について検証する。事例1は、上池(A1池)の決壊によって中池(B1池)、下池(C1池)が決壊する事例と、事例2は、上池(A2池)が決壊するが、中池(B2池)、下池(C2池)が決壊しない事例である(表1)。

- 本手法により重ね池を対象とした上記2つの被災事例を再現しており、実用的な浸水区域を求めるための、中池・下池の決壊判定を行うことができる。(図2上図)

- 重ね池を対象とした連鎖的な決壊を判定した上で、下流の浸水区域図を作成することが可能となる(図2下図)。

2)上池が決壊した場合の氾濫解析を実施する。上池の氾濫解析結果から中池外周境界部に流入する流量を積算し、中池への流入量とする。

3)中池での流入量と洪水吐からの流出量の合計値を満水面積で除した値を貯水位とし、貯水位が堤体天端高さ未満の場合は、中池は決壊しないと判定する。

4)下池についても、上述の手順で決壊の有無について判定を行う。

普及のための参考情報

- 普及対象:ため池決壊による浸水区域想定を行う自治体や民間技術者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:防災重点ため池に指定された重ね池を持つ自治体等

- その他:越流の有無のみで決壊を想定している。

具体的データ

その他

- 予算区分:その他の外部資金(SIP)

- 研究期間:2014~2018年度

- 研究担当者:正田大輔、堀俊和、吉迫宏、安芸浩資(ニタコンサルタント(株))、長尾慎一(ニタコンサルタント(株))、三好学(ニタコンサルタント(株))

- 発表論文等:

- 正田ら、特願(2017年5月9日)

- 正田ら(2018)農業農村工学会誌、85(12):15-18