組合員の二極分化が進んだ土地改良区の総会における議決権数の決定方法

要約

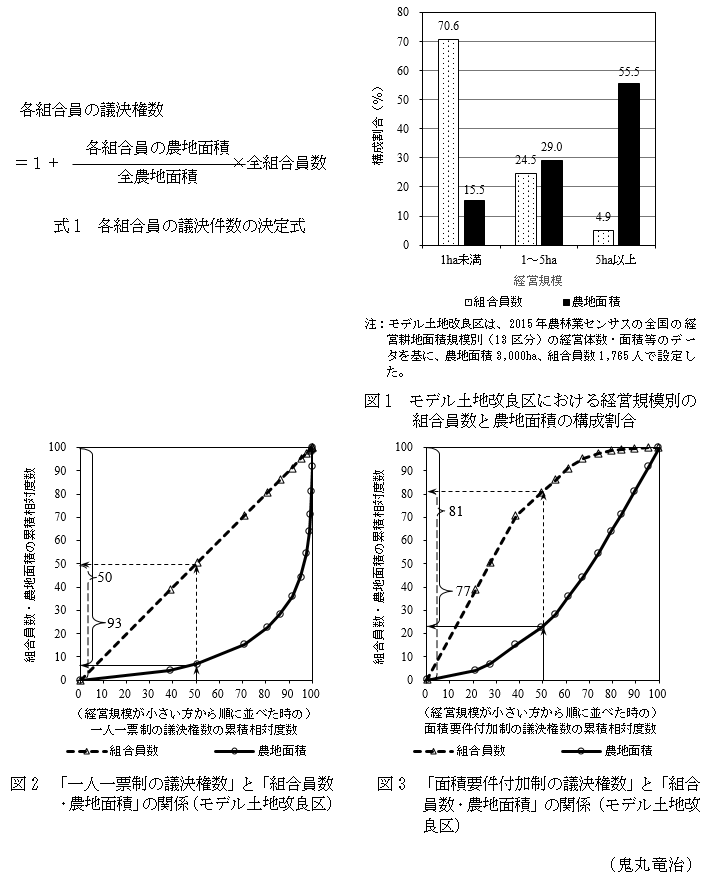

大規模経営体と小規模農家へ組合員の二極分化が進んだ土地改良区では、総会での議決に平等に彼らの意見を反映させるため、各組合員の議決権数を「1人当たり1票」と「全組合員数と同数の議決権を全農地面積につき地籍割した票数」の合計にするとよい。

- キーワード:土地改良区、議決権、面積要件付加制、一人一票制、二極分化

- 担当:農村工学研究部門・農地基盤工学研究領域・用水管理ユニット

- 代表連絡先:電話029-838-7677

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

土地改良区では、組合員が大規模経営体と小規模農家へ二極分化することが予想されている。その場合、総会での議決に現行の一人一票制を用いると、人数の多い小規模農家の意見が反映されやすいので、農地面積で大勢を占める大規模経営体が不平等感を抱き、義務履行意欲の低下等の問題が生ずる恐れがある。対策として面積要件付加制が提案されているが、議決権数に面積要件を加えるだけでは、大規模経営体の意見は反映できても、小規模農家の意見を反映できるか不明である。そこで、本研究では面積要件付加制に着目して、組合員の二極分化が進んだ土地改良区の総会における議決権数の決定方法を示す。

成果の内容・特徴

- 一人一票制により生ずる不平等感等の問題への対策は、議決権数の決定方法を、二極分化した組合員の意見を平等に反映する方法に変更することであると考える。そのような方法として面積要件付加制が備えるべき条件は、大規模経営体の意見を主に反映する指標「農地面積」を換算した議決権数の計と、小規模農家の意見を主に反映する指標「組合員数」を換算した議決権数の計が、両者が妥協可能な程度に等しいことである。

- 上記の条件を満たす議決権数の決定方法として、各組合員の議決権数を「1人当たり1票」と「全組合員数と同数の議決権を全農地面積につき地積割した票数」の合計にすることを提案する(式1)。また、式1を導入して大規模経営体の意見を反映しようとする際には、彼らは経営方針に幅があるので、議決前に大規模経営体同士の合意形成を促進するため、ワークショップを取り入れた議論の場を用意することが重要である。

- 式1の妥当性を確認するため、組合員が二極分化した図1の分布を持つモデル土地改良区を設定し、はじめに、参考となる一人一票制について分析する。図2に示す、横軸が「一人一票制の議決権数」で縦軸が「組合員数・農地面積」のグラフを見ると、総会で50%の議決権数を小規模農家から得ようとすれば、点線で示すように、組合員数が少ない方から50%の同意者の必要なことが分かる。同様に、50%を大規模経営体から得ようとすれば、実線で示すように、農地面積が大きい方から農地の93%を持つ同意者の必要なことが分かる。このように、必要な相対度数が約1.9倍(93%÷50%)違うことから、一人一票制は「平等に反映する方法」として妥当でないことが分かる。

- 同様に、図3に示す、横軸が式1から求めた「面積要件付加制の議決権数」で縦軸が「組合員数・農地面積」のグラフを見ると、50%の議決権数を得ようとする場合、必要な相対度数は約1.05倍(81%÷77%)と1割未満の違いなので、式1は、二極分化した組合員の意見を平等に反映する議決権数の決定方法として妥当であることが分かる。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、土地改良区に関わる研究者や行政部局担当者が、組合員の二極分化が土地改良区の組織運営管理に及ぼす影響への対策を検討する際の情報として活用できる。

- 本成果は、総会同様に一人一票制が用いられる「総代会」については、現行の総代選出方法が一人一票制を前提としているので、対象としていない点に留意が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2016~2018年度

- 研究担当者:鬼丸竜治、北村浩二、谷本岳、大和田辰明

- 発表論文等:

- 鬼丸(2019)農業農村工学会論文集、87(1):II_1-II_10

- 鬼丸(2019)農業農村工学会誌、87(4):29-32