16万7千箇所のため池データベースを作成更新するための「ため池ワークフローシステム」

要約

ため池ワークフローシステムは、Web上でため池データベースの作成・更新を行うシステムである。都道府県を中心に市町村、国等が連携して、全国的に統一された書式のデータベースの作成、更新ができ、正確な情報に基づいた危険度予測や災害時の緊急点検に活用できる。

- キーワード:ため池、データベース、ため池防災支援システム、ワークフロー

- 担当:農村工学研究部門・施設工学研究領域・土構造物ユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-7569

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

ため池データベースは、昭和に取りまとめられた紙ベースのため池台帳に始まり、2006年にエクセル等を用いてデータ化され、その後の複数回の全国調査を経て、現在の約11万件のデータベースとなっている。農林水産省では「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、ため池法)を制定し、都道府県が全てのため池についてデータベースを整備するとともに、データベースに記録された事項を公表することとしている。ため池法に基づくデータ整備を支援し、地震、豪雨時の決壊危険度を高精度に予測するのに必要な基礎データを蓄積することを目的として、ため池データベースを構築するためのシステム(名称「ため池ワークフローシステム」:以下、本システム)を開発する。

成果の内容・特徴

- 本システムは、2018年度の普及成果情報『スマートフォンにより現場での災害対応に活用できる「ため池防災支援システム」』(以下、ため池防災支援システム)のサブシステムであり、クラウドサーバー上で稼働する。ユーザーはPCやスマートフォンなどでWebからため池防災支援システムにログインすることにより、本システムを利用できる。主なユーザーは、国、地方自治体のため池担当者、土地改良事業連合会の職員である。都道府県が必要と認めれば土地改良区等のため池管理者も利用できる。

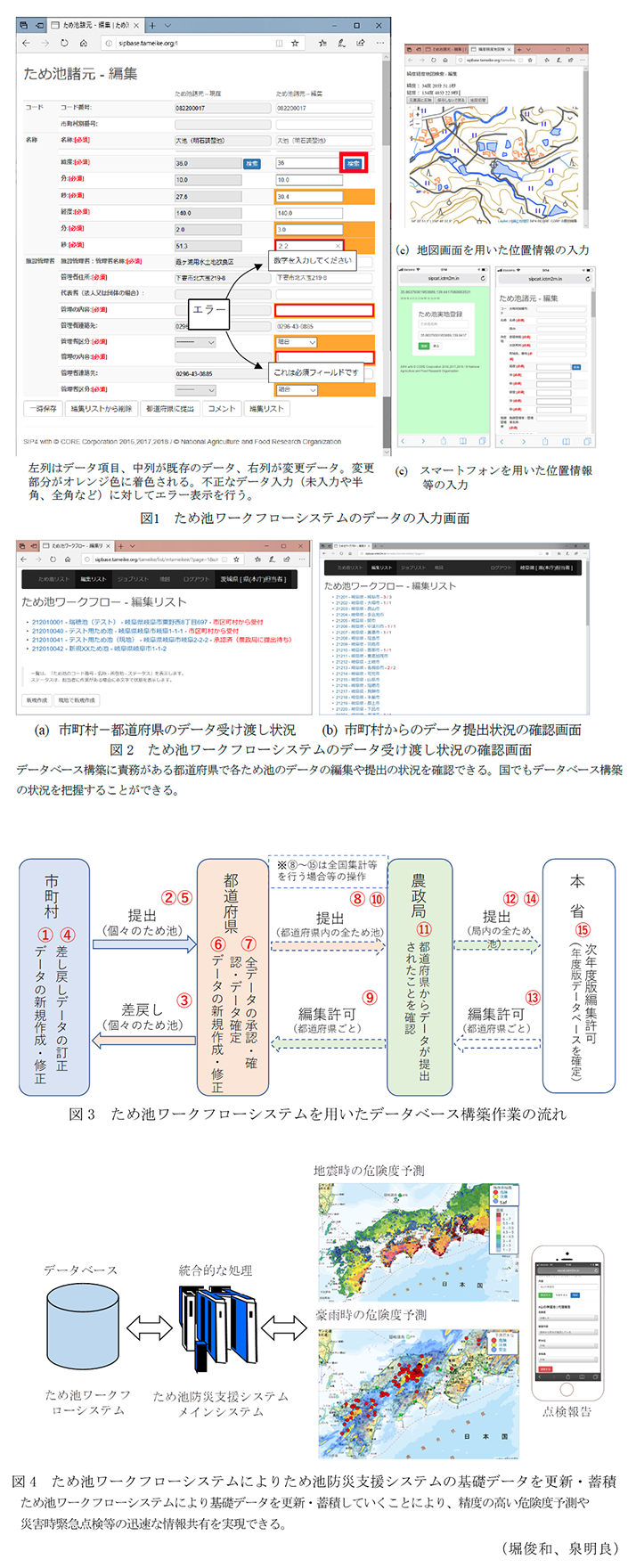

- 国で指定した約90項目のため池のデータ(ため池の諸元や管理者情報、危険度予測パラメータ)を入力、更新することができる(図1a)。エクセル等での入力で発生しやすい誤入力に対して、エラー表示を行うことにより、正確な入力を支援することができる。また、Web画面の地図や航空写真上で位置を指定することや、ため池現地でスマートフォン等のGPS機能を用いて位置を指定することで、正確な緯度経度を入力することができる(図1b、c)。

- クラウドサーバー上の単一のデータベースに、全てのユーザーがアクセスして更新するため、機関ごとに異なるデータを保有するといった問題は生じず、常に全国で統一されたデータを維持することができる。

- ため池法では、ため池データベース構築は都道府県の責務であり、構築にあたっては、国、市町村がため池の情報を提供することとなっている。本システムでは、ログインする機関ごとに、データの編集状態や受け渡しの状況を確認することができる(図2)。これにより市町村が入力したデータを都道府県で承認しするとともに、国で全国のデータを収集することができる。全国のため池データベースを、市町村、都道府県、国による「一連の作業の流れ」(ワークフローという)で構築することにより、エラーが少ない精度の高いデータベースを構築できる(図3)。

- 本システム上のデータベースは、都道府県の管理のもとに、ため池防災支援システムに反映して、WebGIS上で情報を閲覧できる。

- ため池ワークフローシステムにより基礎データを蓄積・更新していくことにより、精度の高い危険度予測や情報共有を実現できる。また、本システムを用いて正確なため池諸元や位置を把握することが可能となり、災害時の緊急点検を円滑に実施することができる。

普及のための参考情報

- 普及対象:全国の国、地方自治体のため池担当者、ため池管理者(約5000人)。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:全国のため池(約16万7千箇所)。

- その他:2019年11月から国の予算で試験稼働中であり、地方自治体職員は無償で利用可能。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(SIP)

- 研究期間:2018~2019年度

- 研究担当者:堀俊和、泉明良、寺家谷勇希、有吉充、下井田真悟(株式会社コア)、堀部幸一(株式会社コア)

- 発表論文等:

- 堀俊和ら(2019)職務発明プログラム「『ため池防災支援システム』ワークフローシステム」、機構Q-37

- 堀俊和ら(2020)農村計画学会誌、38:328-331

- 農研機構(2019)「ため池ワークフロー(ため池データベース更新システム)」マニュアル(2019年12月)