Sentinel-2衛星データを用いた水田の取水開始時期の把握手法マニュアル

要約

水田の取水開始時期を複数のSentinel-2衛星データ(無償;短波長赤外バンドデータを活用)と圃場区画GISデータを用いて圃場単位で広域的に把握する手法のマニュアルである。GISソフト「ArcGIS」を用いた具体的な作業手順が記されている。農業用水の利用実態の把握に役立つ。

- キーワード:用水計画、リモートセンシング、短波長赤外バンド、水指数、ArcGIS

- 担当:農村工学研究部門・農地基盤工学研究領域・農地利用ユニット

- 代表連絡先:電話 029-838-7547

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

近年、営農形態の変化に伴って水田の用水需要が変化しており、一部の地域で用水計画の見直しが求められている。その検討にあたり農業用水の利用実態を把握する必要がある。これまでの研究では、水田の取水開始時期(代かき時期)の把握にはカナダのRADARSAT衛星のデータが用いられてきた。RADARSAT衛星データは、合成開口レーダデータであり、天候に左右されずに取得できるが、入手に多額の経費を要する。そこで、欧州宇宙機関(ESA)のSentinel-2衛星に着目した。Sentinel-2衛星データは、光学センサーデータであり、晴天時に観測されたものしか利用できないが、水域の判定に有効な短波長赤外バンド(解像度20m)のデータを有し、観測頻度が高く、無償で利用できる。このSentinel-2衛星データを用いた水田の取水開始時期の把握手法を開発し、マニュアル化する。

成果の内容・特徴

- 本手法では、同じ年の4月~6月の晴天時に観測された複数のSentinel-2衛星データ(ESAが運営するWEBサイトからダウンロード)と圃場区画GISデータを用いる。圃場区画GISデータについては、耕地面積調査等で利用されている、「筆ポリゴン」と呼ばれているデータ(農水省のWEBサイトからダウンロード)、または、農水省の水土里情報利活用促進事業を活用して都道府県土地改良事業団体連合会等が整備したデータ(耕区ポリゴン)を利用する。

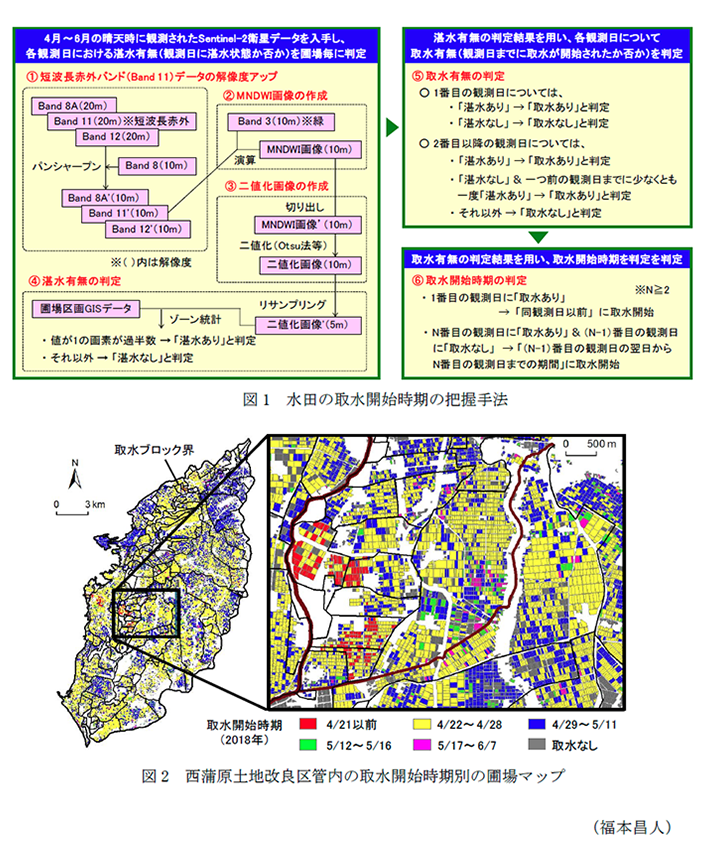

- 本手法(図1)では、まず、それぞれのSentinel-2衛星データを用いて、各観測日について、観測日に圃場が湛水状態にあったか否か(湛水有無)を判定する。湛水有無の判定は、短波長赤外バンドと緑バンドのデータから算出される修正正規化水指数(MNDWI)を指標にして行う。次に、湛水有無の判定結果を用いて、各観測日について、観測日までに取水が開始されたか否か(取水有無)を判定する。最後に、取水有無の判定結果を用いて取水開始時期を判定する。

- 茨城県稲敷市内のあるエリアで2018年5月15日の取水有無の判定結果を同日の航空写真画像の目視判読結果と照合して精度検証が行われ、面積ベースで98%という高い正答率が得られている。

- 本手法で作成した西蒲原土地改良区(新潟県)管内の取水開始時期別の圃場マップを図2に示す。4月22日から4月28日までの期間に取水が開始された圃場が面積的に最も多いことがわかる。同圃場マップに取水ブロック界のGISデータを重ねて取水ブロック毎に取水開始時期別の各圃場面積を合計すれば、取水ブロックの灌漑面積が得られる。

- GISソフト「ArcGIS」(ESRI社)を用いた具体的な作業手順がマニュアルに記されている。

普及のための参考情報

- 普及対象:ArcGISを所有している国の土地改良調査管理事務所や土地改良事業団体連合会等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:用水計画の見直しや利水調整の協議のために農業用水の利用実態を把握する必要が生じた地域で本手法の適用が期待される。

- その他:本手法は同じ年の4月~6月に晴天時の観測データが十分に得られなければ適用できないが、Sentinel-2衛星は2機体制で運用され、観測頻度が高いので(西蒲原地域は2018年4月~6月に37回観測)、晴天時の観測データが得られる確率は高く、本手法の適用の可能性は高い。

具体的データ

その他

- 予算区分:その他外部資金(29補正「生産性革命プロ」)

- 研究期間:2019年度

- 研究担当者:福本昌人

- 発表論文等:

- 福本(2019)システム農学、35(2):15-23

- 農研機構(2019)「Sentinel-2衛星データを用いた水田の取水開始時期の把握手法」 (2019年8月20日公開)