低段密植栽培における塩類ストレスによる高糖度トマト生産の乾物生産特性

要約

トマトの低段密植栽培では、培養液の電気伝導度(EC)を段階的に制御することによって、乾物生産を低下させない高糖度トマトの生産が可能である。この際の果実糖度の上昇は、主に果実乾物率の増加によるものである。

- キーワード:トマト、高糖度、低段密植栽培、乾物生産

- 担当:野菜花き研究部門・野菜生産システム研究領域・施設生産ユニット

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

日本では、高糖度トマトの人気が高く高価格で流通している。高糖度トマト生産では、一般に通常のトマト品種に水分や塩類によるストレスを加えて果実を高糖度化するが、ストレスの程度によっては草勢維持が困難となりやすく、長期栽培では大幅な生産性低下が生じやすい。一方、低段密植栽培は、栽培期間が短く品質制御が容易であることから、塩類ストレスを加える高糖度トマト生産技術に利用されている。高糖度トマト生産では、培養液の電気伝導度を高めることで作物体にストレスを付与して果実糖度は向上するものの収量は減少することが多いが、この時の乾物生産の面については不明な点が多い。そこで、本研究では、低段密植栽培を用い、培養液のECを段階的に高める高糖度トマト(塩類ストレス区)と、通常のトマト(対照区)を比較し乾物生産特性を明らかにする。

成果の内容・特徴

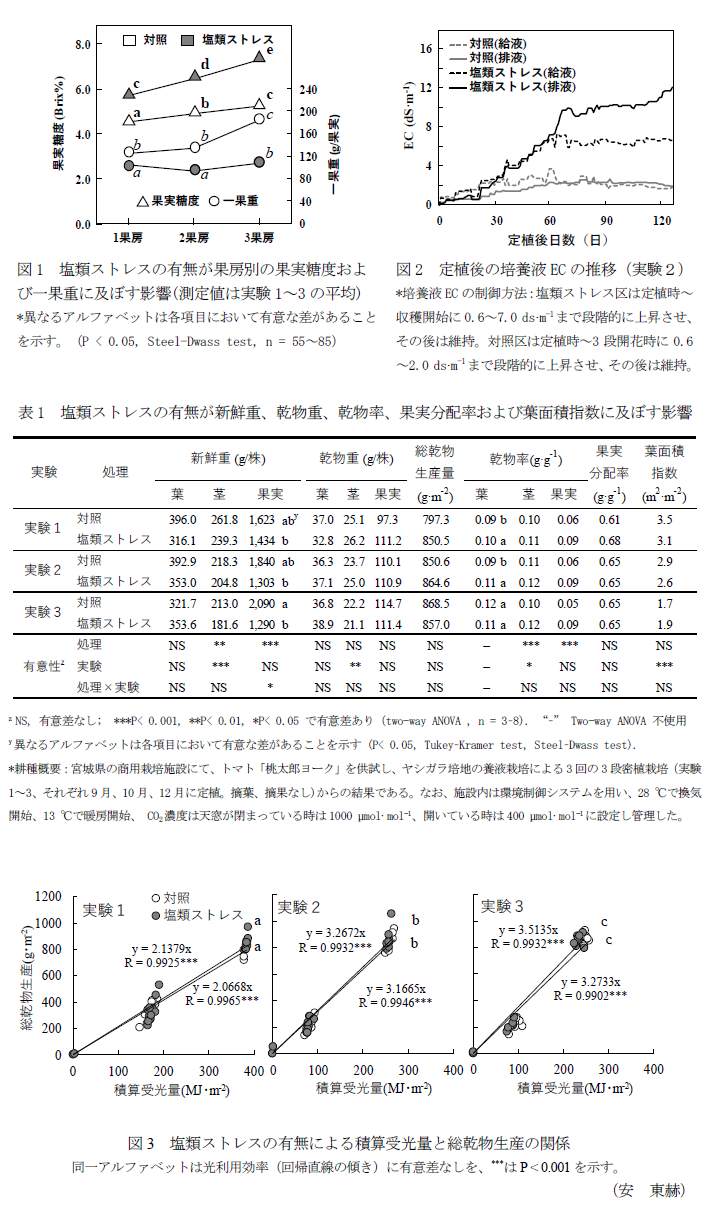

- トマトの低段密植栽培において、段階的に培養液のECを高めることにより、給液および排液のECは、対照区に比べて高く推移し(図2)、対照区に比べて果実糖度は有意に増加するが、一果重は有意に減少する(図1)。

- 塩類ストレス区では、対照区よりも果実新鮮重は減少し、果実乾物率は向上するが、果実乾物重、総乾物生産量、総乾物生産量に対する果実乾物重の割合(以下、果実分配率)および葉面積指数に処理区間に差はない(表1)。

- 塩類ストレスの有無にかかわらず、積算受光量と総乾物生産量の間には有意な相関があり、この傾きで表される光利用効率に有意な差はない(図3)。

- 今回の低段密植栽培の塩類ストレス範囲では、乾物生産の低下はなく、果実糖度の上昇は、主に果実乾物率の増加によるものである(表1、図2、3)。

成果の活用面・留意点

- 低段密植栽培を活用した高糖度トマト生産の養液管理や栽培管理における基礎的知見として活用できる。

- 本実験で行ったEC制御法では、乾物生産量の低下が見られなかったことから、光合成を高めることによって、さらなる収量および糖度上昇が期待できる。

- 本研究は「桃太郎ヨーク」を用い、9月、10月、12月に定植した栽培から得られた結果であり、品種や栽培時期によっては、異なる反応を示す可能性がある。

- 本研究ではECに着目してストレス区を設けているため、添加物の種類およびその割合によって結果が異なる可能性がある。

- 本研究は第3果房の収穫までを想定したEC制御法であるため、それ以上の長期栽培に適応した場合、乾物生産の低下が生じる可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2016~2020年度

- 研究担当者:安東赫、伊藤瑞穂、岩﨑泰永、菅野亘(GRA)、東出忠桐

- 発表論文等:Itoh M. et al. (2020) Hort. J. 89: 403-409