土地改良区等による農業用水中の放射性セシウム濃度の情報共有化技術

要約

土地改良区の用水管理者等が農業用水中の放射性セシウム濃度の変化をリアルタイムで把握でき、関係者間での情報共有を可能にする遠隔監視システムである。用水中の放射性セシウム等の情報共有化技術として営農再開後の用水管理に活用できる。

- キーワード: 放射性セシウム、用水管理、土地改良区、遠隔監視システム、ICT

- 担当: 東北農業研究センター・農業放射線研究センター・水田作移行低減グループ

- 代表連絡先: 電話 024-593-1310

- 分類: 普及成果情報

背景・ねらい

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質の農業用水を通じた水稲作への影響は、既に営農が行われている地域ではカリウムの施用などの対策によりほぼ回避できる。一方、帰還困難区域に農業用水源をもつ地域では、比較的高い濃度の放射性セシウム(RCs)を含む用水が地区内水田に流入することが懸念されており、特に土地改良区等の管理者や農業者からは、営農再開後の安心材料として用水中の放射性物質の見える化が強く求められている。そこで、用水中の濁度とRCs濃度の関係性、および情報通信技術を利用し、比較的測定が容易な濁度の連続観測によって、用水中のRCs濃度の経時変化を推定し、インターネット上で情報共有を可能にするシステムを開発する。

成果の内容・特徴

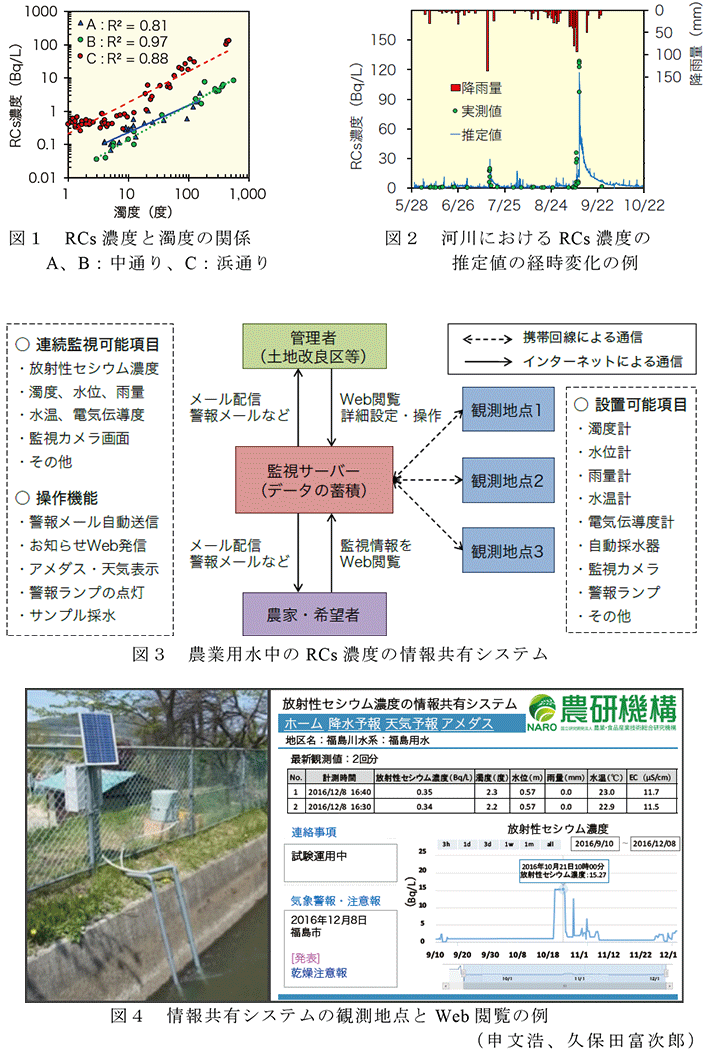

- 福島県における農業用水中のRCs濃度と濁度の間には、それぞれの地点特有の強い関係がある(図1)。これは農業水中のRCs等の放射性物質が主に懸濁態で存在しているためで、濁度により農業用水中の懸濁態RCs濃度の推定が可能である。

- 農業用水中のRCs濃度を推定するため、対象観測地点において、用水を濁度が異なる時期に複数回採水し、濁度とRCs濃度の関係式を求める。関係式は、サンプル数が多いほど精度がよくなるため、新しいデータを関係式に反映すれば、より正確な推定が可能になる。これにより濁度を連続観測することで、用水中のRCs濃度の経時変化が推定できる(図2)。

- 本技術は、携帯回線を用いた情報共有システムによって運用することで、観測地点の用水中のRCs濃度に加えて、水質項目、水位、雨量などの情報がサーバーに蓄積される。システム管理者の設定・操作により、Web閲覧、メール配信など、リアルタイムで用水管理のための情報を関係者間で共有できる(図3)。

- 本情報共有システムは、観測地点1ヶ所あたり、通信費などの維持管理費用が年間10万円程度発生し、観測機器は、頭首工、幹線用水路などの農業水利施設に工事費を除き、60万円から導入可能であり、インターネットが利用できるPC、スマートフォンなどで閲覧・操作できる(図4)。

- 観測地点に自動採水器を用いれば、管理者のWeb画面上の操作、または閾値の設定によって、関係式にフィードバックするRCs濃度分析用のサンプルを定期的・臨時的に採水できる。

普及のための参考情報

- 普及対象: 福島県浜通り地域の土地改良区、国営・県営事務所、市町村等

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等: 請戸川水系など、農業用水源が帰還困難区域に位置する灌漑地区の頭首工、幹線用水路等の農業水利施設

- その他: 技術マニュアル、デモ機を用いて、実務者向けの技術指導会を開催して技術支援を通じて技術の浸透を図る。本技術は、平成28年度浜通り地域の5地点において、試験運用されている。そのため、営農再開後の土地改良区による配水管理などの水管理操作への活用が期待できる。

具体的データ

その他

- 予算区分: 交付金、委託プロ(営農再開)、その他外部資金(資金提供型共同研究)

- 研究期間: 2013~2016年度

- 研究担当者: 申文浩、久保田富次郎、濵田康治、人見忠良、宮津進

- 発表論文等:

1) 申ら(2015)農業農村工学会誌、83(1):35-38

2) 久保田ら(2015)農業農村工学会誌、83(2):7-10

3) 申、久保田(2015)濁度の連続測定を利用した水中の放射性セシウム濃度予測・警報システムマニュアル、1-38

4) 申ら(2016)環境バイオテクノロジー学会誌、15(2):91-97