カリ無施用のポット栽培試験による放射性セシウムの玄米への移行リスク評価

要約

カリ無施用ポット栽培試験を行うと、現地圃場試験に比べ土壌中交換性カリ含量が極端に低下しやすく、交換性カリ含量が低下した条件における放射性セシウムの玄米への移行リスク増大を単年度で評価できる。

- キーワード:放射性セシウム、交換性カリ含量、ポット試験、玄米、移行係数

- 担当:東北農業研究センター・農業放射線研究センター・水田作移行低減グループ

- 代表連絡先:電話 024-593-1310

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性セシウム(137Csと134Cs、RCs)の吸収抑制対策として、水稲では土壌中交換性カリ含量(ex-K2O)25 mg 100g-1を基準としたカリの上乗せ施用が実施されている。RCsの自然減衰などにより、この吸収抑制対策の基準見直しが必要になっているが、ex-K2Oが低下した場合には玄米へのRCs移行リスクが増大することがある。しかし、現地では吸収抑制対策を連年継続しているためex-K2Oが高く維持されている圃場が多く、ex-K2Oが低下した場合のRCs移行リスクを圃場にて短期間で評価することは難しい。そこで、圃場に比べて栽植密度が高く、根域が制限されるためにカリが不足しやすいポット栽培試験において、カリ肥料を施用せずに水稲を栽培し、ex-K2Oが低い条件における玄米へのRCs移行リスクを評価する。

成果の内容・特徴

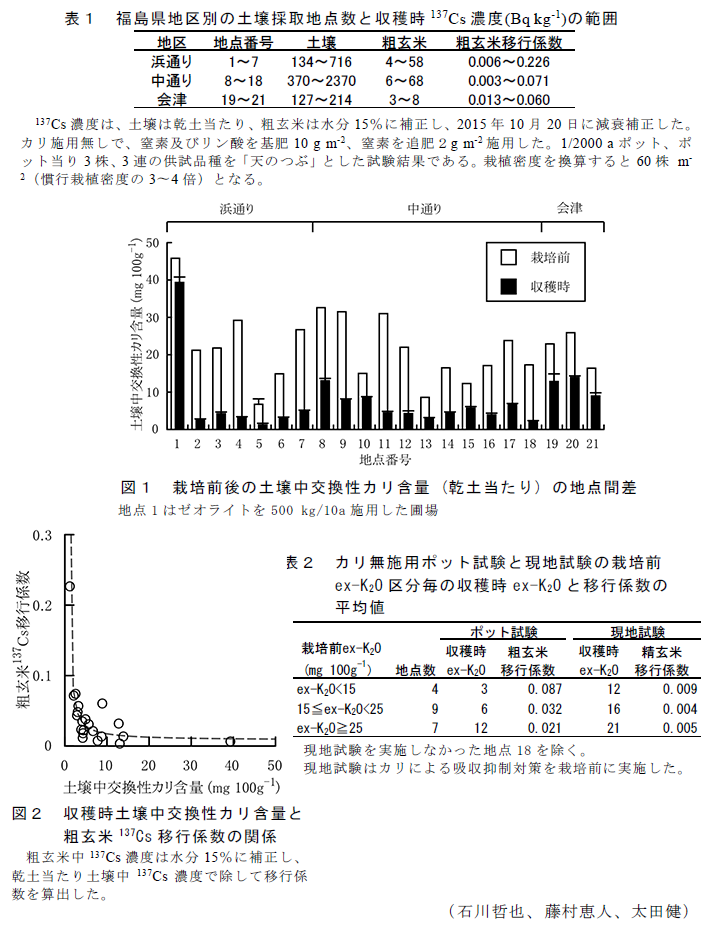

- 福島県内の21地点の水田から採取した土壌の137Cs濃度は127~2,370 Bq kg-1である。カリ無施用によるポット栽培の結果、粗玄米の137Cs濃度は3~68 Bq kg-1となり粗玄米への137Cs移行係数は0.003~0.226である。移行係数の最高値は地点5の0.226(収穫時ex-K2O 1.2 mg 100g-1)である(表1)。

- 栽培前のex-K2Oは7~46 mg 100g-1である。栽培前に比べ21地点中15地点で10 mg 100g-1 以上低下し、そのうち5地点では20 mg 100g-1以上の低下となる。収穫時には12地点で5 mg 100g-1を下回る(図1)。

- 圃場試験において認められた収穫時の低いex-K2Oによる玄米への移行係数の顕著な上昇(加藤ら、中央農研成果情報2011)は、本試験でも同様に認められ、ex-K2Oが低い条件で移行係数が顕著に高くなる土壌を特定できる(図2)。

- ポット試験土壌の採取地点でポット試験と同年の2015年に実施された現地試験(カリによる抑制対策あり)の結果は、ポット試験に比べex-K2Oは高く精玄米への137Cs移行係数は低い(表2)ことから、ポット栽培試験によりex-K2Oが低下した場合のRCsの移行リスク増大を評価できる。

成果の活用面・留意点

- カリ吸収抑制対策の基準見直しの補助的な手法および資料として活用が期待される。

- ex-K2Oが同じ場合にはポット試験では実圃場に比べて移行係数が高く評価される傾向があることに留意する。

- 6月上旬に「天のつぶ」を移植栽培して得られた結果である。土壌によっては出穂が遅れて青米が多くなるが、顕著な生育障害は認められず137Cs分析に必要なサンプル量が確保できる。

- この成果は福島県農業総合センターとの共同研究で得られたものである。

具体的データ

その他

- 予算区分:委託プロ(除染農地)

- 研究期間:2015~2016年度

- 研究担当者:藤村恵人、佐久間祐樹(福島農総セ)、齋藤隆(福島農総セ)、石川哲也、江口哲也、松波寿弥、太田健、高橋義彦、木方展治

- 発表論文等:石川ら(2017)日作紀、86(2)、186-191