営農再開地域で発生が予測されるイノシシ用電気柵の設置エラー

要約

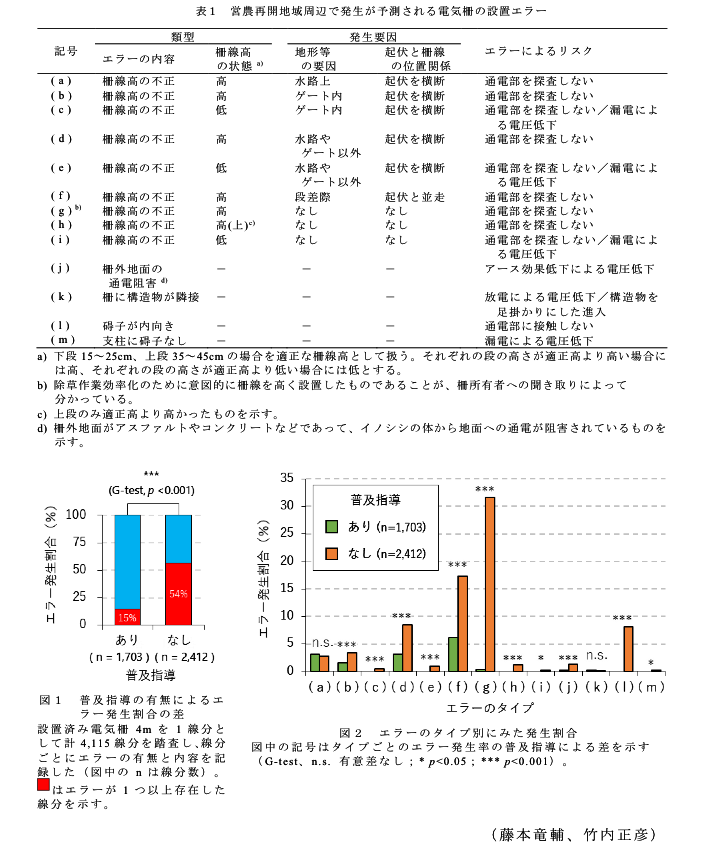

避難区域に近接する地域でイノシシ用電気柵の設置エラーを13種類に分類した。エラーは普及指導によって大幅に低減可能で、特に地面の起伏に柵線高を対応させる方法の指導に注力すると進入防止効果のさらなる向上が期待できる。

- キーワード:営農再開、獣害対策、イノシシ、電気柵、ヒューマンエラー、普及指導

- 担当:東北農業研究センター・農業放射線研究センター・営農再開グループ

- 代表連絡先:電話 019-643-3414

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

営農再開地域の周辺では電気柵を用いた野生動物の進入防止技術がすでに広く普及している。本来この技術は、正しく使えば有効に機能する技術であるが、実際の現場では様々なヒューマンエラー(人為的な使用法の間違いや省略、以下エラー)によって十分な効果が発揮されていない場合が多い。そこで営農再開現場での獣害防止効果を高めることを目的として、近接地域で多くみられる電気柵の設置エラーをあらかじめリストアップし、普及指導(柵設置者に対するエラーの指摘、解説など)を柵設置以前から実施する地域と実施しない地域を比較することで効果的にエラーを解消する方法を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 営農再開地域に近接する阿武隈高地の中山間地域から採集されたエラー事例は、エラーの内容や地形等の要因との関係性によって13種類に分類できる(表1)。これらのエラーは、イノシシが「柵の通電部に対して探査のために接触し、十分な電圧において感電することで、嫌悪刺激を受ける」ことによって「進入を諦める」という一連の流れを阻害するものである。

- 柵設置者に対する現地での継続的なエラーの指摘、解説などの普及指導によってエラー発生割合は大幅に低減できる(図1)。

- ( g )や( l )のように地形等の要因と無関係なエラーは普及指導によってほぼ完全に解消される一方、( a )~( f )の地面の起伏変化を原因とするエラーは解消効果が比較的小さい(図2)。

成果の活用面・留意点

- 全体的な普及指導に加え、営農再開現場では、特に地面の起伏変化に柵線高を対応させる方法の指導に注力すると、電気柵のイノシシ進入防止効果のさらなる向上が期待できる。

- 営農再開地域周辺において、実施主体、市町村および技術指導者が、設置済みの電気柵を点検・修正する際や、新たに導入する際の指針として活用できる。

- 本成果は電気柵の設置段階に生じるエラーのうち、柵線、支柱および碍子に生じるものに限って定量した事例である。実際の運用上はその他のエラー(計画段階に生じるエラー、管理段階に生じるエラー、および設置段階に生じるもののうち定量比較が困難なエラー)に対しても指導・修正の配慮が必要である。

- 他地域ではエラーの種類、構成、および解消効果が異なる可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2013~2015年度

- 研究担当者:藤本竜輔、竹内正彦

- 発表論文等:藤本、竹内(2016)東北農研研報、118:87-92