粗飼料多給下において長期哺乳は子牛の発育を向上させる

要約

粗飼料多給下の黒毛和種子牛において、7.5ヵ月齢で離乳するとストレスレベルが低く、栄養の切り替えもスムーズなことから、3ヵ月齢離乳と比べ発育成績は向上する。

- キーワード:黒毛和種子牛、粗飼料多給、発育、哺乳期間

- 担当:東北農業研究センター・畜産飼料作研究領域・飼養管理グループ

- 代表連絡先:電話019-643-3556

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

離乳は、子牛にとって液状飼料から固形飼料への完全な切り替えを意味するため、離乳時期の決定にあたっては、ルーメンが十分に発達し、機能していることが重要である。飼養管理の軽減や自給率向上のため放牧が見直されており、子牛を含めた周年親子放牧といった技術が提唱されているが、ルーメンの絨毛組織の成長は濃厚飼料の摂取によって、より多く産生される酪酸とプロピオン酸が促進するため、放牧地のような粗飼料多給の環境下では子牛の最適な離乳時期を見極める必要がある。そこで当研究では、3ヵ月齢離乳と哺乳期間をのばした7.5ヵ月齢離乳の2区を舎飼い下で設定し、子牛の発育、行動および血液性状の比較により哺乳期間延長の影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

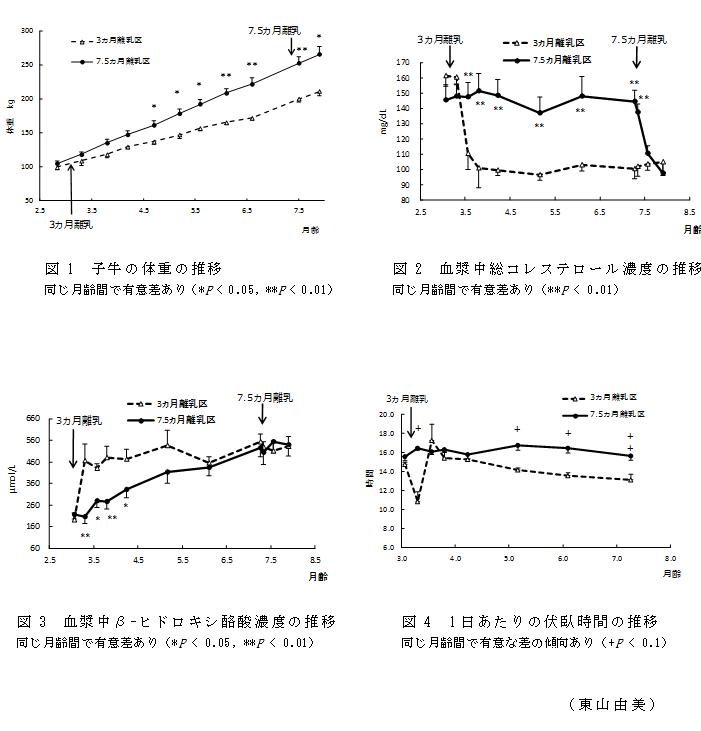

- 粗飼料多給下において、離乳時期を7.5ヵ月齢までのばした子牛(7.5ヵ月離乳区、n=4)では、母牛と同居以外は全て同じ飼育環境で3ヵ月齢で離乳した子牛(3ヵ月離乳区、n=3)に比べて、発育成績は向上する(図1)。

- 3ヵ月離乳区と7.5ヵ月離乳区では、育成期間を通して濃厚飼料、粗飼料ともに摂取量に違いは認められないが、摂取脂肪量と関係のある血漿中総コレステロール濃度は、7.5ヵ月離乳区では離乳まで高値が維持され、離乳直前の7ヵ月齢を過ぎても母乳が子牛の栄養摂取に大きく貢献していると考えられる(図2)。

- 液状飼料から固形飼料への依存により上昇するとされる血漿中β-ヒドロキシ酪酸濃度は、3ヵ月離乳区では離乳により著しく上昇する(図3)。一方、7.5ヵ月離乳区では月齢とともにゆっくり上昇しており、これは液状飼料から固形飼料への切り替えがスムーズに行われていることを示す。

- 7.5ヵ月離乳区において、1日あたりの伏臥時間は3ヵ月離乳区と比べて長く(図4)、睡眠姿勢(首を曲げて頭部を体側に乗せる伏臥時の姿勢)時間も長い。これらは、7.5ヵ月離乳区ではストレスレベルが低いことを表す現象である。

成果の活用面・留意点

- 本技術の濃厚飼料給与量は、両区とも3ヵ月齢で200g、7.5ヵ月齢で2kg程度である。

- 母牛の繁殖性や子牛の取り扱いやすさについては別途検討する。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(28補正「AIプロ」)

- 研究期間:2016~2017年度

- 研究担当者:東山由美、小松篤司、深澤充(東北大農)

- 発表論文等: 1)東山ら(2017)日本畜産学会報、88(4):455-462

2)Fukasawa M. et al. (2018) Anim. Sci. J. 89:488-493