イネの窒素吸収量は籾収量のみで精度よく推定可能

要約

イネの窒素吸収量は、気象要因を含めず籾収量のみで精度よく推定ができる。推定のための検量線は品種別に作成する必要があり、その切片に田畑輪換の有無はわずかにしか影響しない。本結果は、収量コンバインの結果から次作の施肥量決定までのプロセスに役立てられる。

- キーワード:イネ、籾収量、窒素吸収量、気象要因、品種間差

- 担当:東北農業研究センター・水田作研究領域・水田環境グループ

- 代表連絡先:電話 019-643-3483

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

近年、普及が進む収量コンバインは圃場ごとの籾収量に加えて、GNSS受信機を備えた機種であれば圃場一筆内の籾収量メッシュデータも得られる。籾収量から次作の施肥量の算出を行うには、籾収量から窒素吸収量を推定する必要がある。そこで、この両者の関係に気象要因や品種間差が及ぼす影響を、大仙研究拠点で実施している長期連用試験の栽培試験結果から明らかにする.

成果の内容・特徴

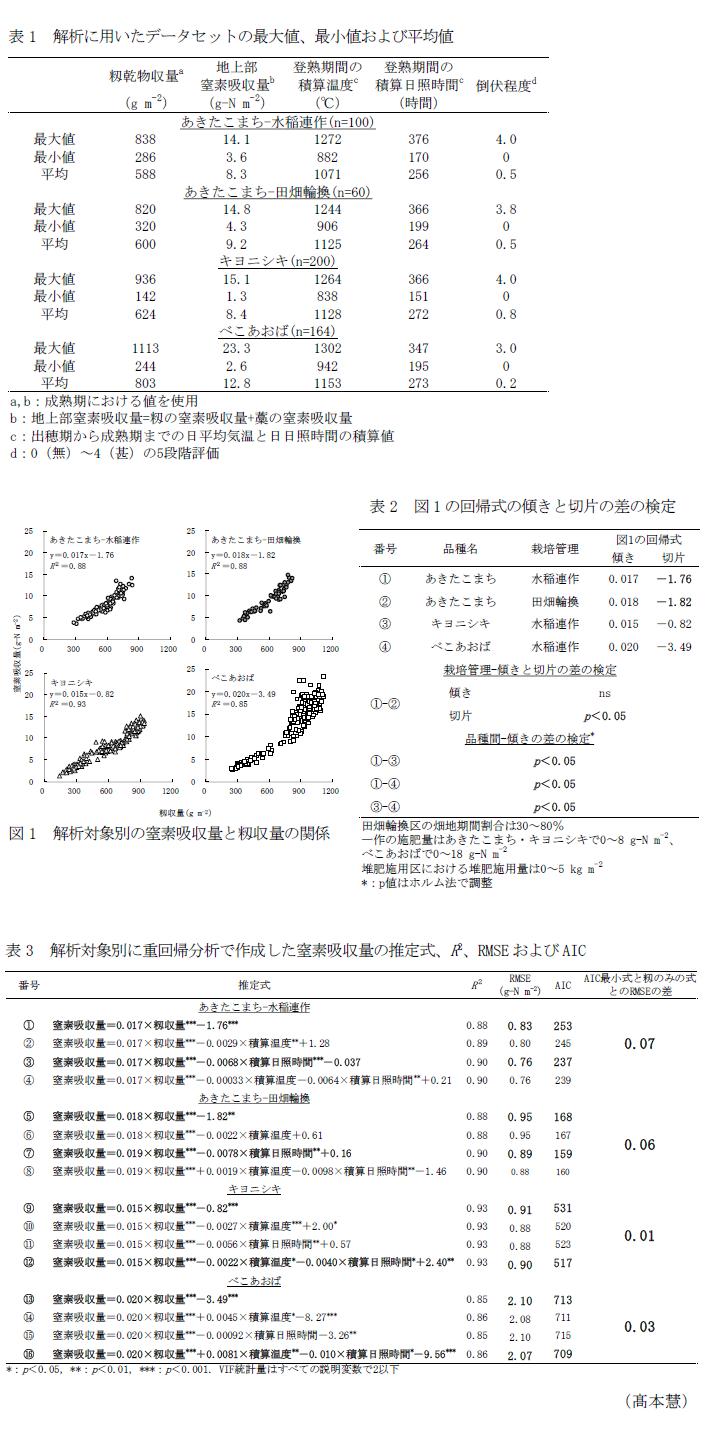

- 普通品種である「あきたこまち」、「キヨニシキ」と多収品種である「べこあおば」で作成した籾収量と窒素吸収量の検量線は、それぞれ高い直線性(R2=0.85-0.93)がある(図1)。しかし、各品種の検量線の傾きは有意に異なるため、品種ごとに検量線を作成する必要がある(表2)。

- 田畑輪換は検量線の傾きに影響しないが、切片には有意に影響する(表2)。しかし、その差の0.06 g-N m-2は「あきたこまち」の窒素吸収量の2%以下(表1)で、実用上の影響は小さい。

- 各品種の気象要因も含めた重回帰分析で、普通品種の「あきたこまち」と「キヨニシキ」では全回帰式のRMSEが1 g-N m-2以下である(表3)。

- 重回帰分析で得られた式に含まれる籾収量の係数は、赤池情報量基準(AIC)の大小に関わらず、ほぼ変わらない(表3)。

- 各品種で説明変数が籾収量のみのモデルとAIC最小のモデル間のRMSEの差は0.01~0.07 g-N m-2と1~9%しか変わらない(表3)。よって、窒素吸収量の推定を行う場合、説明変数が籾収量のみでも十分な精度が得られる。

成果の活用面・留意点

- 大仙研究拠点で実施されている長期連用試験のうち、2008年から2017年の「あきたこまち(水稲連作区:100点、田畑輪換区:60点)」、「キヨニシキ(200点)」、「べこあおば(164点)」の籾収量と窒素吸収量が基礎データである(表1)。積算温度および積算日照時間は登熟期間の日平均気温と日日照時間をそれぞれ積算しており、大仙研究拠点内に設置されているアメダスのデータから算出している。

- 収量コンバインで作成した圃場ごとの収量データもしくは圃場一筆内の収量メッシュデータから、イネの総窒素吸収量を求める際の基礎的知見として活用できる。

- 籾収量は乾物重、窒素吸収量は籾とわらに含まれる窒素含量を合算した値で解析している。

- 多収品種である「べこあおば」は、収量が800 kg/10a以上から窒素吸収量のばらつきが大きくなり(図1)、推定精度が劣る(表3)。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2018~2019年度

- 研究担当者:髙本慧、髙橋智紀、戸上和樹、西田瑞彦(東北大)、土屋一成、浪川茉莉

- 発表論文等:髙本ら(2020)土肥誌、91:1-10