東北地域の春まきタマネギではネギアザミウマ防除により腐敗病が減少する

要約

東北地域の春まきタマネギ栽培において、栽培中に細菌病の防除に加えてネギアザミウマを防除した場合に、収穫後に病原細菌Burkholderia cepaciaによって生じるタマネギ腐敗病が減少する。特に、効果の高い殺虫剤によるネギアザミウマの防除がタマネギ腐敗病の低減に有効である。

- キーワード:タマネギ腐敗病、りん茎、ネギアザミウマ、薬剤防除

- 担当:東北農業研究センター・生産環境研究領域・病害虫グループ

- 代表連絡先:電話 019-643-3414

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

東北地域の春まきタマネギ栽培では栽培期間に高温多湿となるため、病原菌の感染リスクが高く、収穫後にB. cepaciaによるタマネギ腐敗病が発生して問題となっている。一方、栽培期間中にネギアザミウマ対策の殺虫剤が省略されるとりん茎重が低下し、りん茎腐敗が増加するが、タマネギ腐敗病の感染との関係は明らかとなっていない。そこで、東北地域の春まきタマネギにおける栽培中の殺虫剤散布が収穫後のタマネギ腐敗病に与える影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

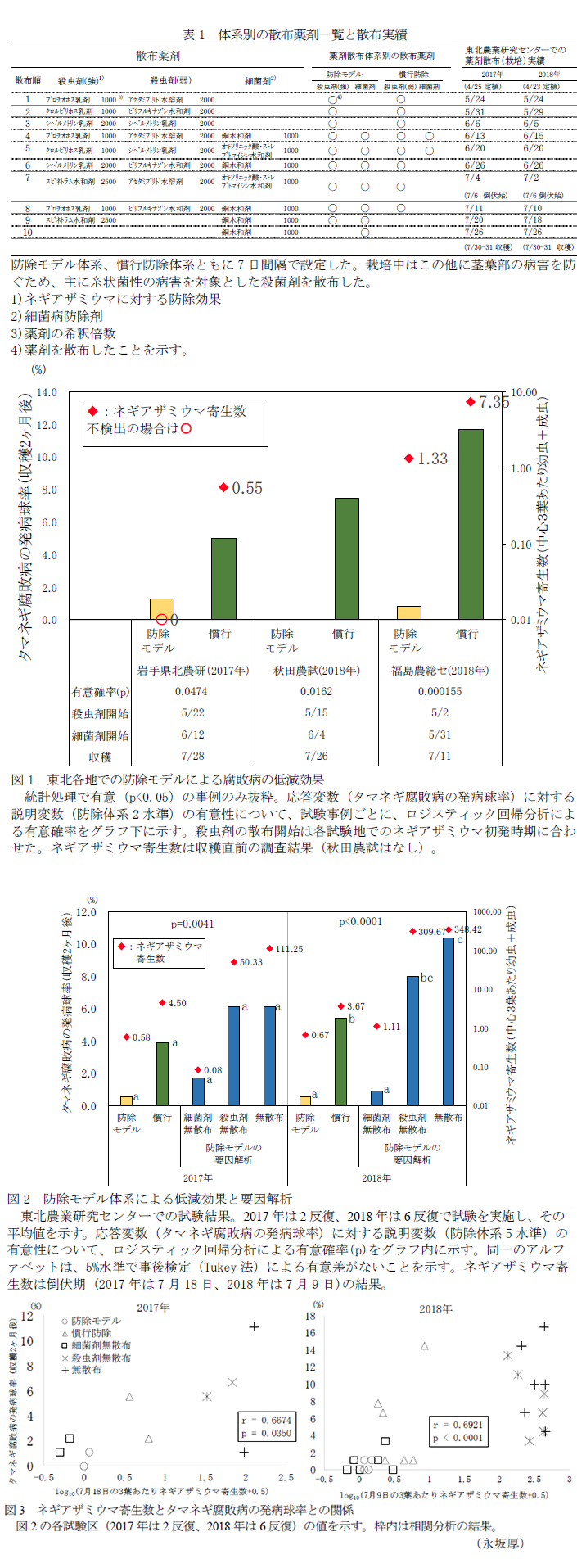

- これまでの東北地域の慣行防除に対して、細菌性病害を対象とした殺菌剤(以下細菌病防除剤)散布を収穫直前まで延ばし、ネギアザミウマに効果の高い殺虫剤を選択した防除体系を「防除モデル」と設定する(表1)と、防除モデルでは収穫後のタマネギ腐敗病の発生率が低減する(図1、2)。

- 防除モデル体系における殺虫剤と細菌病防除剤のタマネギ腐敗病に対する防除効果を、それぞれを単独に処理した場合の防除効果と比較すると、殺虫剤を無散布とした試験区は細菌病防除剤を無散布とした試験区よりも発病率が高く、両剤を無散布とした試験区と同程度となる(図2)。

- 倒伏期におけるネギアザミウマの寄生数と収穫後のタマネギ腐敗病の発生率の間には正の相関が見られる(図3)。

- これらのことから、東北地域の春まきタマネギ栽培では、特にネギアザミウマ防除が収穫後のタマネギ腐敗病の低減に有効である。

成果の活用面・留意点

- 東北地域の春まきタマネギにおけるタマネギ腐敗病に対策を講じる場合の参考となる。

- 本作型における細菌病防除剤の必要性については、他の細菌性病害の発生状況等も踏まえた検討が必要である。

- 具体的な防除体系については「東北地域における春まきタマネギ栽培マニュアル(仮称)」を参照する。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(28補正「経営体プロ」)

- 研究期間:2017~2019年度

- 研究担当者:

永坂厚、横田啓(岩手県北農研)、上杉龍士、逵瑞枝、笠井友美(福島農総セ)、本庄求(秋田農試)、菅原茂幸(秋田農試) - 発表論文等:

- 永坂ら(2020)北日本病虫研報、印刷中

- 農研機構(2020)「東北地域における春まきタマネギ栽培マニュアル」(2020年2月公開予定)