東北地域の春まきタマネギに発生する収穫後りん茎腐敗症状の病原細菌種とその感染時期

要約

東北地域の春まきタマネギ栽培において発生している、収穫後のりん茎腐敗症状の主要な病原細菌はBurkholderia cepaciaである。本菌は栽培期間中に感染し、収穫時期から貯蔵中にかけて病徴を現す。

- キーワード:春まきタマネギ、りん茎腐敗、貯蔵、Burkholderia cepacia、タマネギ腐敗病

- 担当:東北農業研究センター・生産環境研究領域・病害虫グループ

- 代表連絡先:電話 019-643-3547

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

東北地域で導入が進む春まきタマネギ栽培において、収穫後のりん茎に発生する腐敗症状が主要な減収要因として問題となっている。この腐敗は、外見からの判別が困難であるため、市場クレームに直結する恐れがある。タマネギりん茎に腐敗を起こす病原細菌には複数の種類があり、種によって感染の時期や方法が異なるが、東北地域で発生するタマネギ腐敗性病害の主原因となる病原細菌種は特定されていない。そこで、本作型における効率的な防除体系構築のために、収穫後のりん茎腐敗の主要な病原細菌の同定と感染時期の特定を行う。

成果の内容・特徴

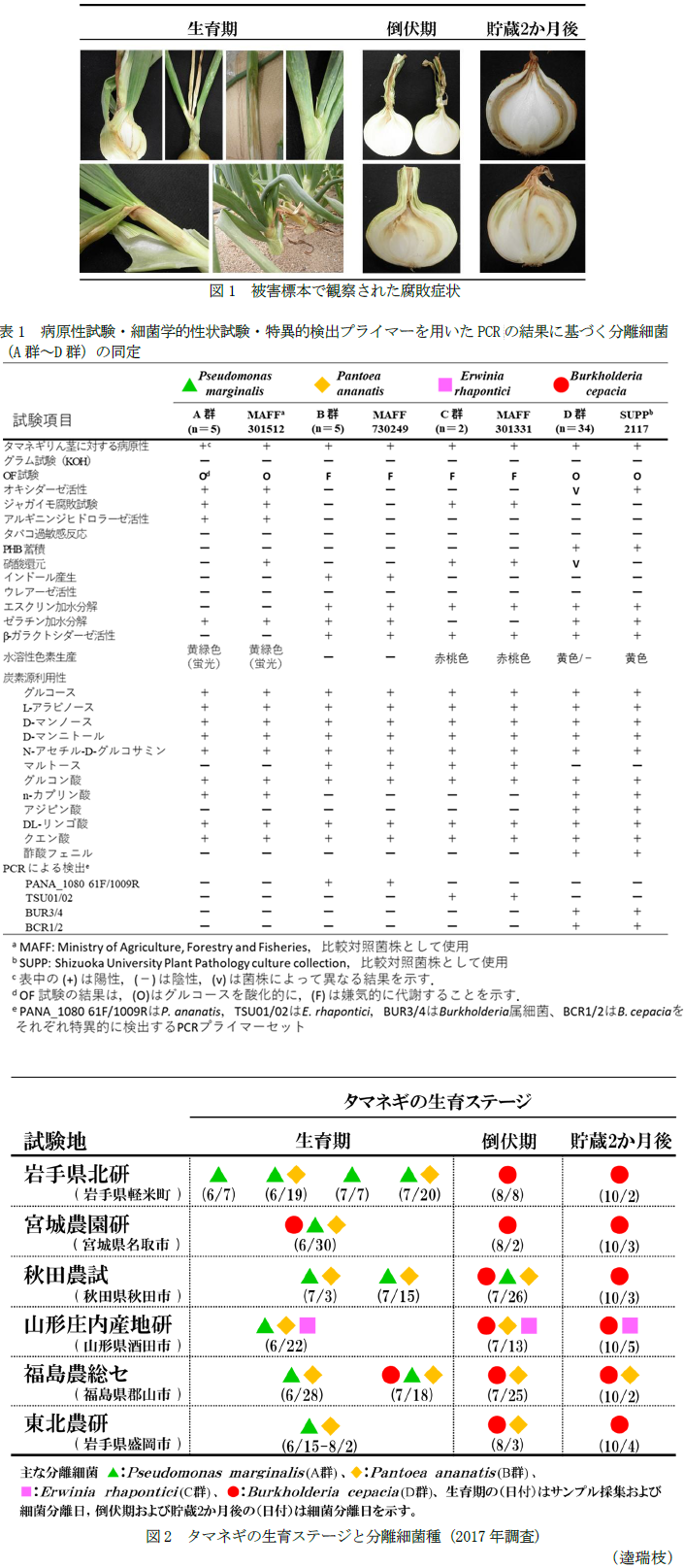

- 2017年、東北地域5県(岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)の公設試験場と東北農研においてタマネギを栽培し、栽培期間から貯蔵中にかけて茎葉部やりん茎に発生する腐敗部位(図1)から細菌を分離し、タマネギりん茎への病原性試験・細菌学的性状試験・特異的検出プライマーを用いたPCRを行うと、分離細菌はA群:Pseudomonas marginalis、B群:Pantoea ananatis、C群:Erwinia rhapontici、D群:Burkholderia cepaciaの4種と同定される(表1)。

- 圃場での生育期間中は茎葉部の腐敗部位からP. marginalis、P. ananatis、E. rhapontici、B. cepaciaが分離されるが、収穫期~貯蔵中のりん茎からはB. cepaciaが高い頻度で分離されることから、収穫後のタマネギに生じる腐敗の主要な原因は、試験した5県に共通して、B. cepaciaである(図2)。B. cepaciaは、これまで本邦では、静岡県の限られた地域のみにおいて発生が報告(Sotokawa and Takikawa (2004))されている。

- 圃場における倒伏期のりん茎にもB. cepaciaによる腐敗が高い頻度で発生していることから(図2)、本病の感染時期は圃場での生育期間中(倒伏期より前)である。

成果の活用面・留意点

- 本病の病名は「タマネギ腐敗病」である。

- 本病に対する防除体系については、革新的技術開発・緊急展開事業(経営体強化プロ)「寒冷地の水田作経営収益向上のための春まきタマネギ等省力・多収・安定化技術の開発とその実証」成果「東北地域における春まきタマネギ栽培マニュアル」が参照できる。

- B. cepaciaは、現在では20種以上に細分類され、Burkholderia cepacia complexと呼ばれる分類群を形成しているが、本報告では日本植物病名目録に従い、病原細菌を広義のB. cepaciaとする。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(28補正「経営体プロ」)

- 研究期間:2017~2019年度

- 研究担当者:逵瑞枝、永坂厚

- 発表論文等:

- 逵ら(2019)日植病報、85:205-210

- 農研機構(2020)「東北地域における春まきタマネギ栽培マニュアル」(2020年2月25日)