高分子凝集剤を用いた固液分離と伏流式人工湿地を組合せたメタン発酵消化液の処理

要約

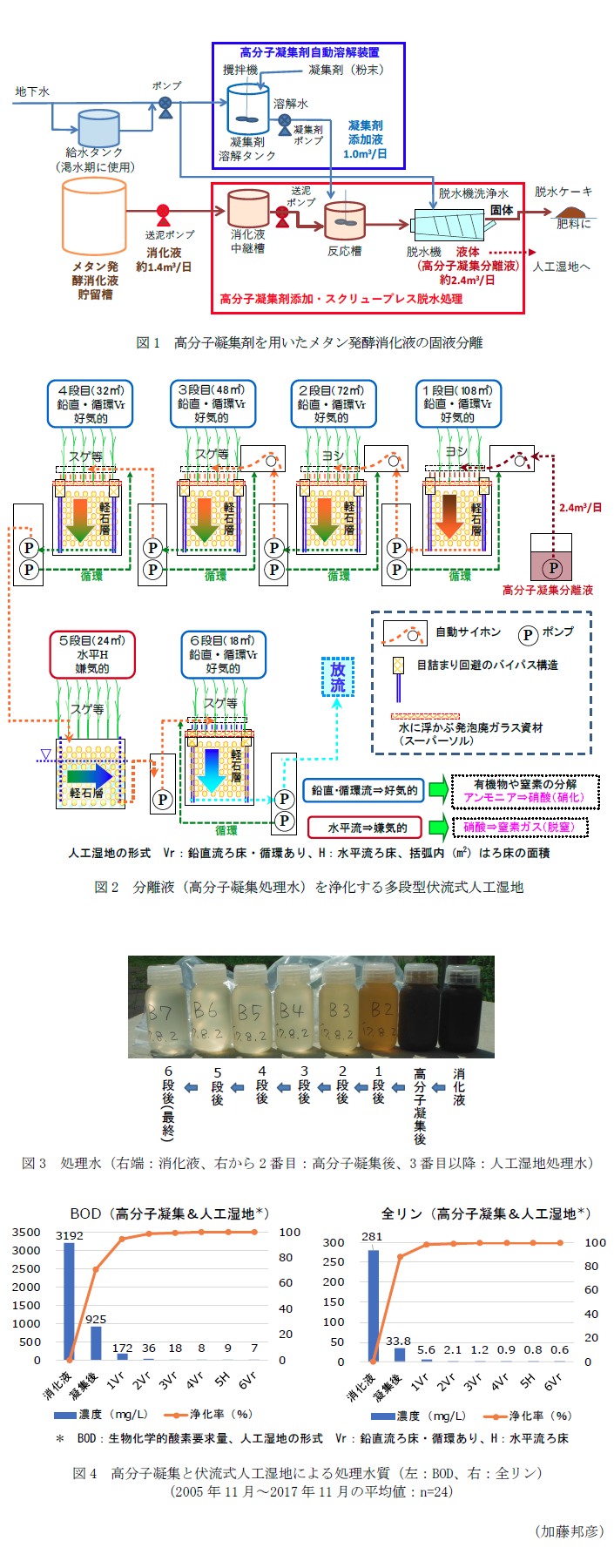

高分子凝集剤を用いた固液分離と伏流式人工湿地による分離液の浄化を組合せる手法は、メタン発酵消化液に含まれる有機物やリンを効率的に除去できる。分離した固体は肥料として活用でき、人工湿地を含めた処理施設の面積を減らしつつ、メタン発酵エネルギーを有効利用できる。

- キーワード:バイオガス発電、再生可能エネルギー、有機資源の活用、水環境保全、省エネルギー

- 担当:東北農業研究センター・生産環境研究領域・土壌肥料グループ

- 代表連絡先:電話 019-643-3556

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

家畜排せつ物や食品残渣などの有機資源を活用したメタン発酵(バイオガス)発電は、再生可能エネルギーの一つとして導入が拡大している。しかし、メタン発酵の後に残る消化液は、肥料として活用できる農地面積が足りないことも多く、メタン発酵で得られるエネルギー的なメリットを損なわずに処理できる技術が求められている。高分子凝集剤による固液分離と伏流式人工湿地による分離液の浄化を組合せた手法は、余剰な消化液を省エネルギーで処理することができ、凝集処理で分離した固体に含まれる肥料成分を有効活用でき、人工湿地のみで浄化処理するよりも施設の面積を低減できる技術として活用できる。

成果の内容・特徴

- 本技術は、搾乳牛の糞尿と食品残渣を原料としたメタン発酵(バイオガス)発電施設の消化液に高分子凝集剤を加えてスクリュープレス機械により固液分離し、この分離液を多段型伏流式人工湿地により浄化することを組合せたものである(図1、図2)。

- アクリル酸エステルを主成分とするカチオン性の高分子凝集剤を用いた固液分離により、メタン発酵消化液中の有機物やリンを効率的に除去できる(図3、図4)。また、分離した固体(脱水ケーキ)は肥料として活用できる(「液肥凝集固体肥料」の名称で肥料登録済み)。

- 分離液は多段型の伏流式人工湿地による処理により、目標となる水質基準(この地域ではBOD=20mg/L未満)まで浄化できる(図3、図4)。

- 高分子凝集処理と伏流式人工湿地を組合せたメタン発酵消化液処理法は、伏流式人工湿地のみで消化液を浄化する場合に比べて設置面積を4割程度削減できる(Kato et al.2013の算定法に、実績データを加えて試算)。

- この組合せ手法により、バイオガス発電施設の運用に用いる電力を差し引いた、売電可能な余剰発電量の約5割を残して有効活用できる。

成果の活用面・留意点

- 人工湿地の設置面積に制約がある場合や、リンの放流基準が厳しい湖沼や閉鎖性海域に放流する場合に活用できる。

- メタン発酵の過程や高分子凝集剤による固液分離により、分離液の炭素窒素比(C/N)が小さくなることから、伏流式人工湿地による処理過程で脱窒による窒素の削減が課題となる。全窒素をさらに低減する必要がある場合には、脱窒促進のための有機物の添加やアナモックス反応の活用が必要となる。

- メタン発酵消化液に高分子凝集剤を希釈して添加するために、消化液量の70%程度の水を加える必要があるが、処理水を高分子凝集剤の希釈用に再利用できることを確認している。

- この成果は、岩手県雫石町において、パイロットスケールで約2年間行った実証試験結果であり、普及のためには実規模での検証が必要である。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業)

- 研究期間:2015~2019年度

- 研究担当者:

加藤邦彦、辻盛生(岩手県立大)、佐々木理史(小岩井農牧)、菊池福道(小岩井農牧)、後藤久典(三菱ケミカル)、小林孝行(三菱ケミカル)、中村道生(三菱ケミカル)、田中栄司(三菱ケミカル)、家次秀浩(たすく)、辰巳俊之(小岩井農牧) - 発表論文等:辻ら(2019)水環境学会誌、42(5):207-218