既存施設を団地型マルドリ方式に拡張利用するための導入条件

要約

先導的にマルドリ方式を導入した中核的担い手である第1導入者の施設から周辺にある他の生産者の園地に配管を新設することによって、団地型マルドリ方式を形成する場合、園地のまとまり状況や、余裕ある施設仕様とするなどの導入条件が必要である。

- キーワード:カンキツ、マルドリ方式、団地型マルドリ方式

- 担当:西日本農業研究センター・傾斜地園芸研究領域・カンキツ生産グループ

- 代表連絡先:電話0877-63-8103

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

生産者が集団で取り組むことによって、マルドリ方式の低コスト導入と効率的な技術習得を期待できる団地型マルドリ方式の導入事例が徐々に増えている。このうち、山口県周防大島町KG地区では、担い手の園地に設置された施設(水源+液肥混入システム)を周辺にある他の生産者の園地でも利用できるように配管を延長し、団地型マルドリ方式に展開する取り組みを進めている。この事例の成立経緯と成立要因に基づいて、既存施設を団地型マルドリ方式に拡張利用するための導入条件を明らかにする。

成果の内容・特徴

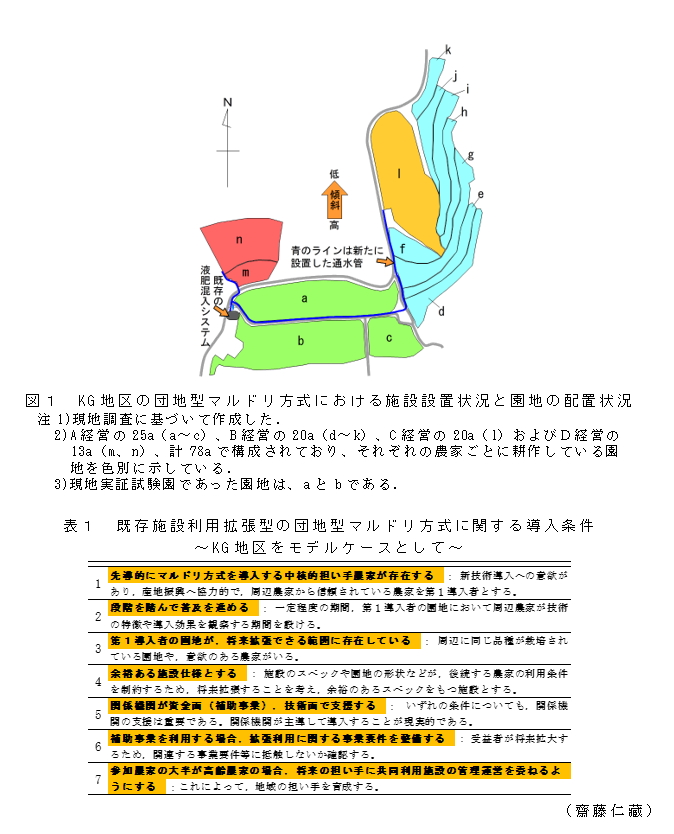

- KG地区の団地型マルドリ方式成立経緯には次のような段階性が認められる。 1)第1導入者の輩出:農研機構が地域農業確立総合研究(2008~2012年度)の現地実証試験園a、b(品種は「せとみ」)にマルドリ方式の施設を設置(図1)。

- 一般に、生産者が所有する機械や施設を他の生産者にも利用させることを許容するとは考えにくいが、本事例において最初に施設を導入した第1導入者が共同利用への展開を許容し、団地型マルドリ方式が成立した要因として、以下の3点を指摘できる。 1)第1導入者に導入された施設が補助事業などの公的負担に依存して導入され、その負担が軽微であればあるほど、施設の公共性という性格が強くなる。

- KG地区をモデルケースとした団地型マルドリ方式の導入条件は、表1のように先導的にマルドリ方式を導入する中核的担い手農家の存在や、余裕ある施設仕様とすることなどの7点にまとめられる。なお、参加している4戸のうち1戸は若手の担い手であるが、他の3戸は高齢農家で農業後継者はいない。

2)技術導入効果の確認:関係機関が周辺に同一品種を作付けしている3農家のマルドリ方式に関する評価や導入意向を確認。

3)団地型マルドリ方式への展開:2013年に新技術導入広域推進事業を利用し、関係機関が支援しながら既存施設から周辺の園地c~nに配管を延長(図1)。

2)稲麦大豆作においてトラクタやコンバインなどの作業機を共同利用する場合と比べ、この方式では施設を共同利用する際の天候や順番によって不利益を被ることがほとんど無いため、コンフリクト(葛藤)が生じにくいという技術面の特性がある。

3)マルドリ方式の導入者が増え、高品質ブランド果実の安定生産によって産地力が強化されれば、市場における産地の価格形成力を向上させることができるなど、第1導入者の収益向上にもつながることが期待できる。

成果の活用面・留意点

- 行政機関やJAなどの関係機関が主導して導入する場合に活用できる。既に団地型マルドリ方式として利用している施設を拡張する場合にも適用できるケースである。

- 上記の導入条件は,マルドリ方式の導入条件(十分な水源が確保されている、園地条件が適している、高品質果実を高価格で販売できる)を満たしたうえでのものである。

- 団地型マルドリ方式の基本的な導入条件や導入方法および4つの導入事例を掲載したマニュアル「『団地型マルドリ方式』導入の手引き(第2版)」(http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/080349.html)を参照されたい。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(28補正「経営体プロ」)

- 研究期間:2013~2017年度

- 研究担当者:齋藤仁藏、岡崎芳夫(山口県農林総合技術センター)、兼常康彦(山口県農林総合技術センター)

- 発表論文等: 1)齋藤ら(2016)農村経済研究、34(1):65-71

2)農研機構(2018)「『団地型マルドリ方式』導入の手引き(第2版)」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/080349.html (2018年3月26日)