栽植密度変更処理によりダイズ青立ち程度の品種間差が検出できる

要約

ダイズの栽植密度変更処理によって、処理をせずに栽培した場合にはみられなかった青立ちの品種間差が顕著になる。栽植密度変更処理は、青立ち抵抗性品種の選抜において青立ち程度の品種間差を検出する手法として利用できる。

- キーワード:ダイズ、青立ち、栽植密度、品種間差、品種選抜

- 担当:西日本農業研究センター・営農生産体系研究領域・転換畑多収栽培グループ

- 代表連絡先:電話084-923-4816

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ダイズの青立ちは、収穫期になって莢が成熟しても、茎葉の成熟が進行せず水分含量が高く緑色のままになる現象で、発生圃場ではコンバイン収穫の作業効率が著しく低下し、茎葉汁による子実の汚損が発生するため、近年各地で問題となっている。青立ちの発生しやすさには品種間差があり、青立ちの発生程度が低い品種(青立ち抵抗性品種)の開発が求められているが、現状の育種現場では青立ちの発生は環境、特に気象条件の影響を受けて大きく変動するため、品種間の青立ち程度の差の検出が困難であり、効率的な選抜は不可能である。そこで本研究では、栽植密度変更処理が、品種による青立ち程度の差を簡易かつ安定的に検出する手法として利用できる可能性を検証するために、青立ち程度が既に評価されている4品種(「タチナガハ」、「タマホマレ」、「サチユタカ」、「はつさやか」の順で発生し易い)について、処理の有無による青立ち程度の品種間差を検討する。

成果の内容・特徴

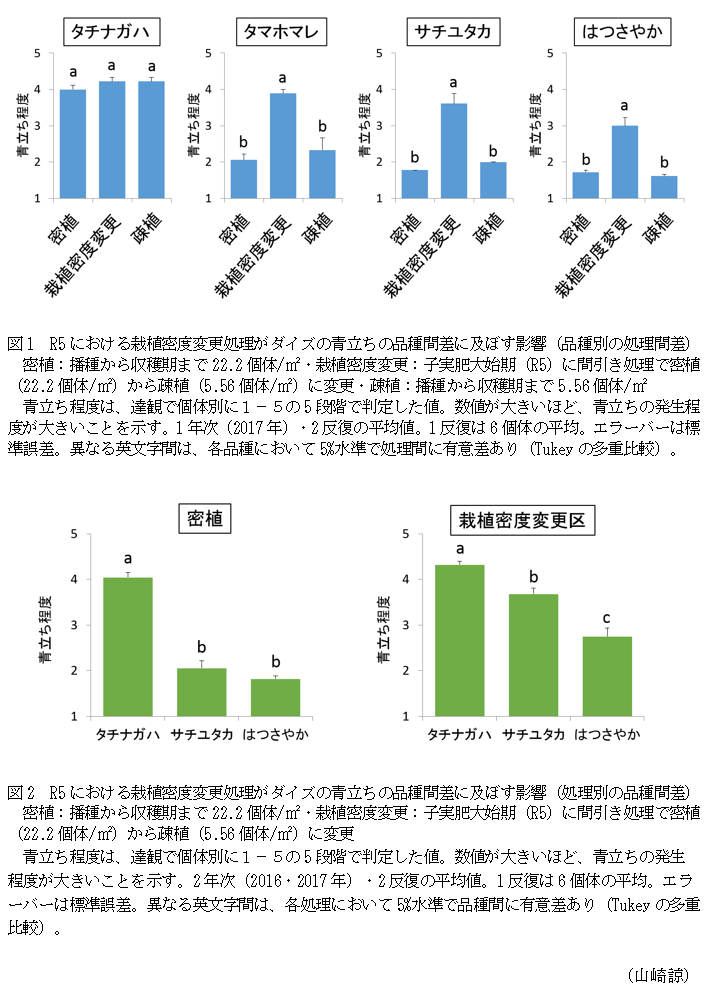

- 「タマホマレ」、「サチユタカ」、「はつさやか」の3品種において、栽植密度変更処理で有意に青立ちが促進される(図1)。

- 「タチナガハ」のような、栽植密度変更処理を行わなくても、それ以外の何らかの要因で青立ちが著しく発生する品種では、栽植密度変更処理による青立ちの促進程度が小さい(図1)。

- 密植区では「タチナガハ」の青立ち程度が大きく、「サチユタカ」と「はつさやか」では青立ち程度に差がみられない(図2)。一方、栽植密度変更区では、青立ち程度が「タチナガハ」、「サチユタカ」、「はつさやか」の順で大きく(図2)、これは既存の報告と一致する。

- 栽植密度変更処理により、処理なしではみられない品種間の青立ち程度の差を検出できる。

成果の活用面・留意点

- 本結果は、広島県福山市西日本農業研究センター所内圃場で、水管理および病虫害防除を適宜行った条件下で得られたものであり、気象条件等の異なる場合は、処理条件の検討が必要となる可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(助成金)

- 研究期間:2016~2017年度

- 研究担当者:山崎諒、川崎洋平、片山勝之、田中朋之(京都大)、白岩立彦(京都大)

- 発表論文等:Yamazaki R. et al. (2019) Plant Prod. Sci. 22(2):311-318