カリウムの施肥量を抑制した条件で多収イネを栽培すると土壌中に難分解性炭素が蓄積

要約

カリウムの施肥量を抑制し、多収イネが土壌鉱物のカリウムを吸収する条件では、カリウムと同時に鉱物から溶出するアルミニウムと土壌中の炭素が速やかに結合して、微生物の分解を受けにくい難分解性の炭素が形成され、これが土壌に蓄積する。

- キーワード:カリウム、アルミニウム、多収イネ、鉱物、難分解性炭素

- 担当:中日本農業研究センター・転換畑研究領域・畑輪作システムグループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

地球温暖化対策として、堆肥等を農地に施用して土壌中に積極的に炭素を蓄積させる試みが推進されているが、堆肥等は微生物等の分解を受けるため、炭素を土壌に長期間にわたって蓄積することは難しい。このため、地球温暖化対策として、微生物の分解を受けにくい難分解性の炭素を土壌に蓄積させるための技術開発が求められている。

そこで、我が国で最も栽培面積が大きいイネを対象とし、水田土壌中において難分解性炭素が形成・蓄積するメカニズムの解明に取り組むことを目的とする。

成果の内容・特徴

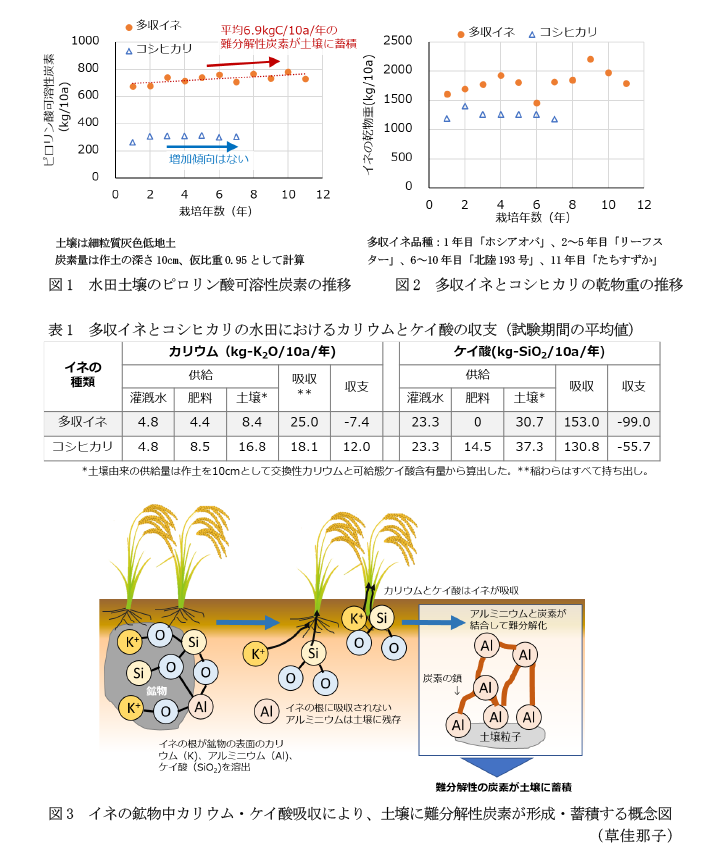

- カリウムの施肥量を抑制した条件で多収イネを栽培した土壌では、ピロリン酸可溶性の炭素は11年間で10アール当たり76.3kg増加しているが、慣行条件でコシヒカリを栽培した土壌では増加していない(図1)。同様に、ピロリン酸可溶性のアルミニウムも多収イネ栽培土壌で増加し、コシヒカリ栽培土壌では増加していない。従って、多収イネ栽培土壌ではアルミニウムと結合し難分解性になった炭素が蓄積していたと考えられる。この条件下での乾物生産量は、多収イネ、コシヒカリとも低下する傾向は認められず(図2)、カリウム・ケイ酸の吸収量も低下していない。

- カリウムとケイ酸の供給量と吸収量を収支として比較したところ、多収イネ栽培水田では、吸収量が供給量を大きく超過し、カリウムとケイ酸の収支は負となり(表1)、これを反映して、土壌の交換性カリウムと可給態ケイ酸含有量は減少している。一方で、対照としたコシヒカリ栽培水田では、ケイ酸の収支は負となっているものの、カリウムの収支は正となっている(表1)。

- 酢酸カルシウム緩衝液中で多収イネ(「北陸193号」)の根を黒曜石またはカリ長石の粉末と接触させると、鉱物由来のカリウムとケイ酸が放出される。表1の結果と合わせて、多収イネは土壌中の鉱物を溶解して、カリウム・ケイ酸を吸収する能力を有していると推定される。

- 土壌鉱物はカリウム、ケイ酸に加えてアルミニウムを含むため、多収イネが鉱物を溶解してカリウムとケイ酸を吸収すると、アルミニウムが土壌に残存し、残存したアルミニウムは炭素と速やかに結合し、難分解性炭素が形成される。このようなメカニズムで多収イネを栽培した土壌では、難分解性炭素が蓄積すると推察される(図1、図3)。一方、標準施肥でコシヒカリを栽培した土壌では、鉱物由来のカリウムを利用しなかったため、難分解性炭素が蓄積しなかったと推定される。

- 以上の結果から、カリウムの施肥量を抑制した条件では、多収イネは鉱物を溶解してカリウム・ケイ酸を吸収し、その結果、土壌中にアルミニウムと結合した難分解性の炭素が形成・蓄積すると推察される。

成果の活用面・留意点

- 多収イネのカリウム施肥を制御することにより、難分解性炭素の土壌蓄積を人為的に促進できる可能性が示され、新たな地球温暖化対策技術の開発につながることが期待される。但し、アルミニウムとの結合により安定化した炭素がどの程度難分解性であるかは未解明のため、更なる研究が必要である。

- 本成果は、全ての水田土壌で同様の現象が認められることを確認していないため、実際の栽培では施肥指針に従って栽培することを推奨する。特に放射性セシウムを吸収する懸念のある地域では、カリウムの施用等に関して自治体の吸収抑制対策に従う必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、文部科学省(科研費19K12299)

- 研究期間:2005~2021年度

- 研究担当者:草佳那子、森泉美穂子(龍谷大)、阿江教治(龍谷大)

- 発表論文等:Kusa K. et al. (2021) Soil Sci. Plant Nutri. 67:162-170