北陸地域における水稲品種「にじのきらめき」の多収と良食味を両立可能な窒素施用法

要約

中生熟期の水稲品種「にじのきらめき」は北陸地域において基肥+穂肥の窒素施用量を8~12+4g m-2にすると精玄米重700g m-2、玄米タンパク質含有率6.5%以下(水分15%換算)となり多収と良食味を両立できる。その時の籾数は37.5千粒 m-2、穂数は442本 m-2である。

- キーワード : 玄米タンパク質含有率、水稲品種、多収、「にじのきらめき」、良食味

- 担当 : 中日本農業研究センター・水田利用研究領域・作物生産システムグループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

水稲品種「にじのきらめき」は北陸地域で中生熟期の多収性品種であり、北陸地域以南で普及面積が拡大している。しかしながら、多収を達成できた場合の収量構成要素や良食味と関連の深い玄米タンパク質含有率などの重要形質について、具体的な指標値は示されていない。本研究では北陸地域において、「にじのきらめき」の多収と良食味が両立可能な栽培法を開発するために、収量・収量構成要素・食味関連形質の関係を明らかにする。

成果の内容・特徴

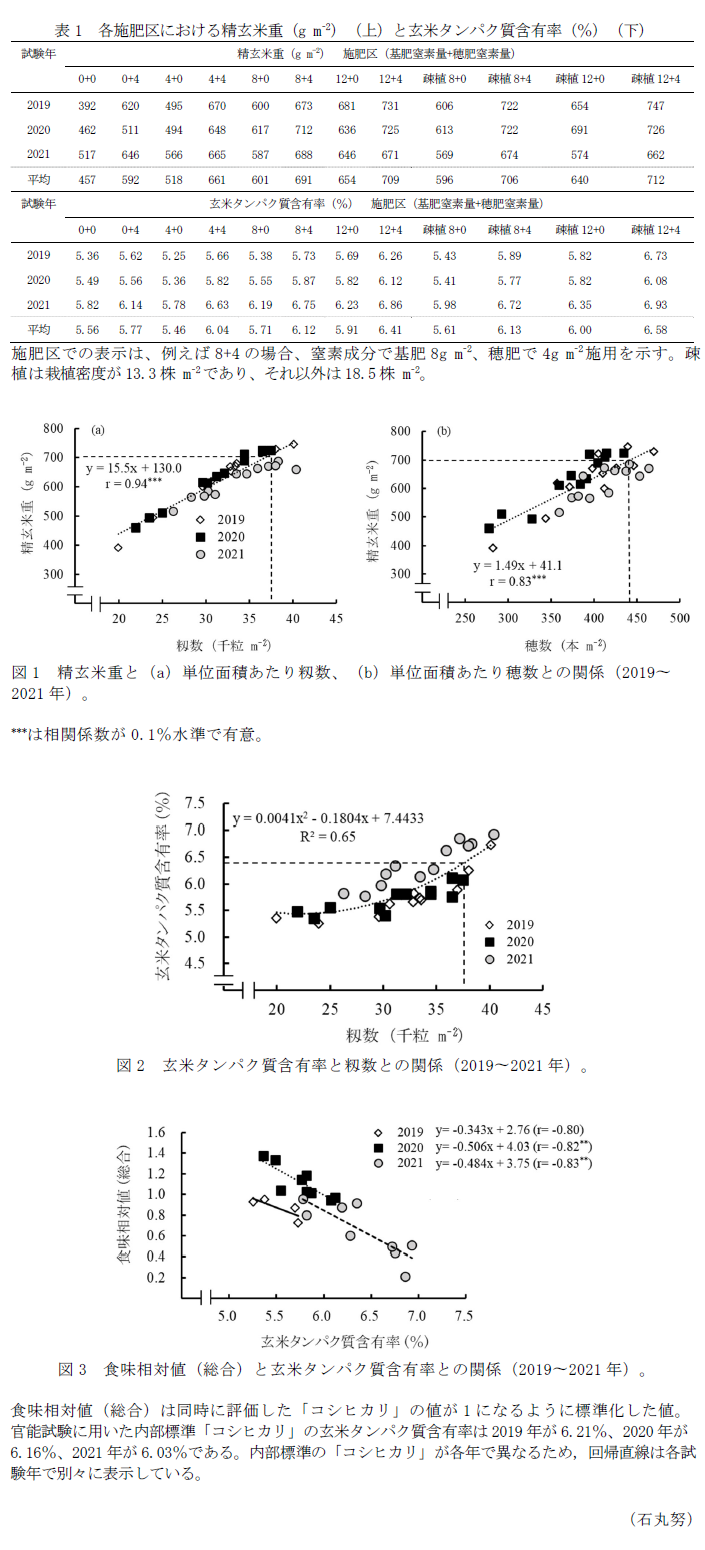

- 2019~2021年に窒素施用量(基肥+穂肥)を0~16g m-2、栽植密度を18.5株 m-2と13.3株 m-2に変化させた圃場試験によると、栽植密度に関わらず、基肥+穂肥の窒素施用量が8+4g m-2、12+4g m-2の施肥区で平均精玄米重が700g m-2程度の多収となり、8+4g m-2と12+4g m-2の施肥区での玄米タンパク質含有率の平均値はそれぞれ、およそ6.1%と6.5%である(表1)。

- 単位面積当たり籾数や穂数は精玄米重と高い正の相関があり、平均精玄米重700g m-2の多収に対応する籾数と穂数はそれぞれ、37.5千粒 m-2と442本 m-2である(図1)。

- 籾数が37.5千粒 m-2の場合、玄米タンパク質含有率は6.5%を下回る(図2)。玄米タンパク質含有率は、試験年によって若干の回帰直線の差はあるものの、官能試験による食味相対値(総合)と明らかな負の関係がみられる。玄米タンパク質含有率が6.5%以下であれば食味に大きな問題は生じない(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本研究は育成地である中日本農業研究センター(以下、中農研)上越研究拠点での調査結果に基づく。

- 基肥には速効性の化成肥料、穂肥には硫安を使用し、穂肥を施用した区は出穂およそ30日前に窒素成分で3g m-2、およそ14 日前に1g m-2を施用した結果である。

- 官能試験は炊飯直後の白米を外観・うま味・なめらかさ・粘り・香り(2019年と2020年のみ評価)・つぶ感(2021年のみ評価)を考慮に入れ、中農研上越研究拠点に勤務しているパネラー17~26人で「日本晴」を基準0として総合評価を-5(不良)~+5(良)で判定。図3では内部標準の「コシヒカリ」を「1」とした場合の「にじのきらめき」の食味相対値を示している。

- 2023年においては「にじのきらめき」は宮城県から佐賀県までの広範な地域で奨励品種及び産地品種銘柄となっており,圃場の土性や生育期の気象が異なる条件での多収と良食味の両立については個別の検討が必要である。

- 同じ施肥量であっても玄米タンパク質含有率は年によって変動するので、追肥時の葉色が濃い場合には追肥量を減らすなど生育によって追肥量を加減する必要がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(国際競争力強化技術開発プロジェクト)

- 研究期間 : 2019~2022年度

- 研究担当者 : 石丸努、岡村昌樹、長岡一朗、金達英、山口弘道、梶亮太、大平陽一

- 発表論文等 : 石丸ら(2023)日作紀、92:173-183