粘土含量40%以上の圃場で無代かき水稲の導入により後作大豆の高収量を維持できる

要約

代かき移植水稲の後作大豆では、作土中の粘土含量の増加とともに土壌の保水性が低下して、収量が低下するが、無代かき移植や乾田直播水稲の後作では粘土含量によらず収量を維持できる。

- キーワード:空知型輪作体系、無代かき水稲栽培、乾田直播水稲栽培、大豆、収量、北海道

- 担当:北海道農業研究センター・寒地野菜水田作研究領域・野菜水田複合経営グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

水稲の作付けが盛んな空知地域では、大豆や小麦の連作障害の回避のため、それら畑作物の作付けに水稲を組み込んだ「空知型輪作体系」が広く実施されている。空知型輪作体系において、前作水稲の耕起作付け体系を3処理(代かき移植、無代かき移植、乾田直播処理)設定した現地調査では、無代かき移植および乾田直播処理で、代かき移植処理と比べて後作大豆の収量がそれぞれ17%および15%の増加したことが既に報告されている。そこで、本研究では、上述の現地調査中に測定した土壌物理性の指標に着目し、後作大豆収量の処理間差を説明する指標を探索する。

成果の内容・特徴

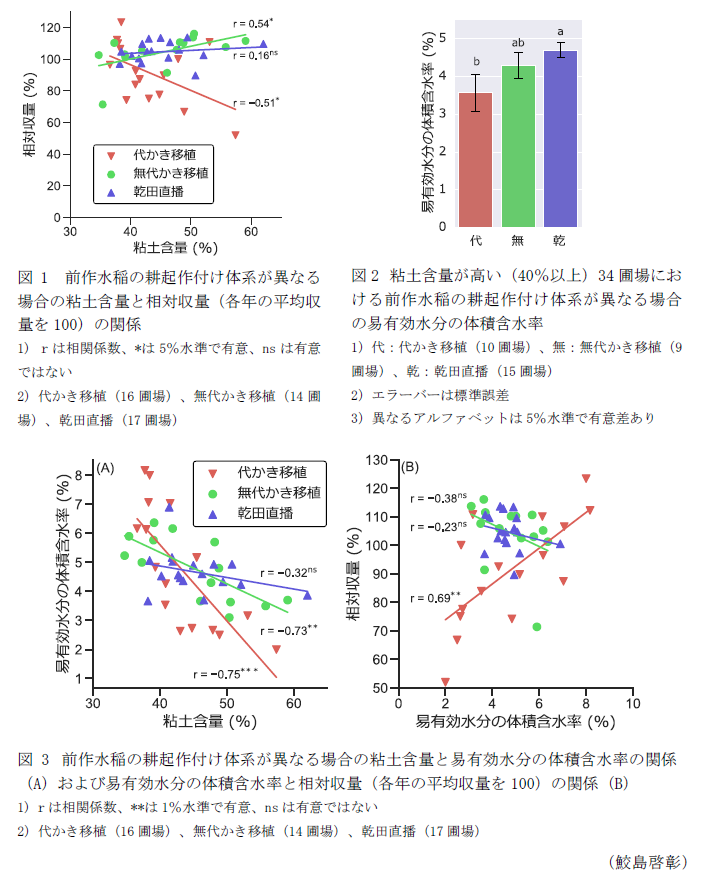

- 作土中の粘土含量が低い(40%以下)場合、大豆収量に明確な処理間差は確認できない。代かき移植処理では、粘土含量が増加するほど後作大豆の収量が低下するが、無代かき移植や乾田直播処理では、粘土含量が増加しても大豆収量は低下しない(図1)。

- 全47圃場の結果では、前作水稲の耕起作付け体系によって有意に変化する土壌物理性の指標は見つからない。しかし、粘土含量が高い(40%以上)34圃場に着目すると、無代かき移植水稲や乾田直播水稲の後作で、代かき移植水稲の後作の場合より、易有効水分の体積含水率(土壌の保水性)が有意に高い(図2)。

- 代かき移植処理では、粘土含量が増加するにつれ土壌の保水性が急激に低下する(図3A)。また、代かき移植処理では、土壌の保水性と大豆収量が有意な正の相関を示す(図3B)。

- 無代かき移植や乾田直播処理では、粘土割合の低下に伴う土壌の保水性の低下が、代かき移植処理より緩やかである(図3A)。したがって、無代かき移植や乾田直播処理では、粘土含量にかかわらず、土壌の保水性の圃場間差が小さくなり、土壌の保水性と大豆収量に有意な相関は見られない(図3B)。

- 以上から、代かき移植水稲の後作では粘土含量の増加とともに土壌の保水性が低下するため、大豆収量が低下するリスクが高まる。すなわち、粘土含量が高い(40%以上)圃場に代かきを行わない水稲栽培(無代かき移植や乾田直播)を導入することで後作大豆の高収量を維持することが可能になり、代かき移植水稲の場合と比較して増収が期待できる。

成果の活用面・留意点

- 無代かき水稲栽培が一部導入されている岩見沢市の21生産者の47圃場で得られた結果である。他の地域についてはさらに調査が必要である。

- 大豆は各生産者の判断による通常栽培とする。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(収益力向上のための研究開発)

- 研究期間:2017~2021年度

- 研究担当者:鮫島啓彰、中村卓司、八木岡敦、君和田健二、長南友也、山根剛、森本晶、大友量、長岡一成、岡紀邦、大橋優二(道総研)

- 発表論文等:Samejima H. et al. (2022) Soil Tillage Res. 217:105271