ケンタッキーブルーグラス主体草地は省力的に乳用種を放牧育成できる

要約

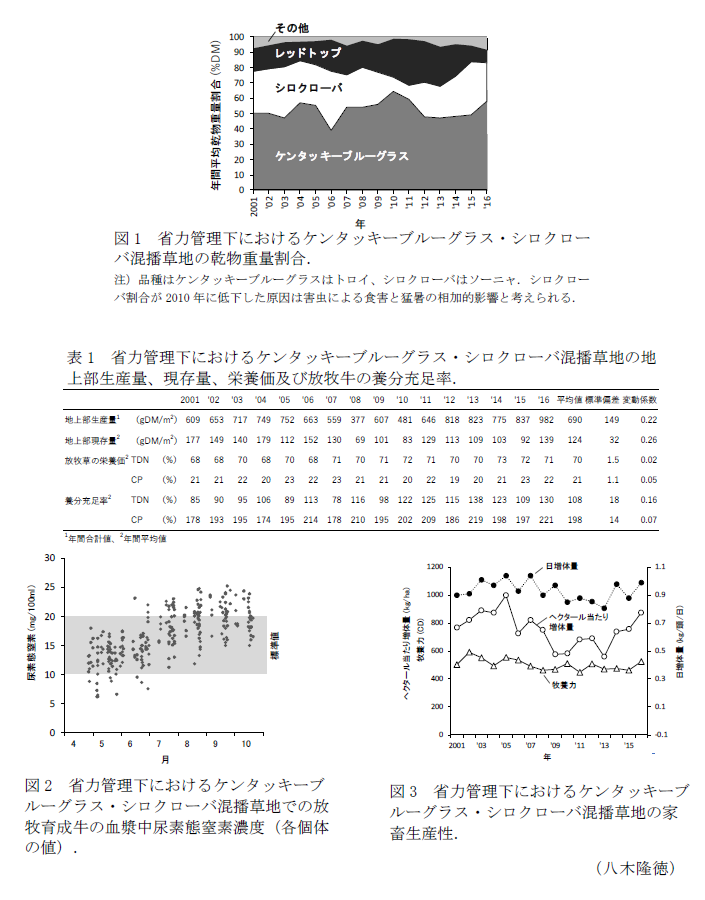

ケンタッキーブルーグラス・シロクローバ混播放牧草地は、固定放牧、掃除刈なし、年1回施肥の省力管理条件でも草種構成は長期間にわたり安定的に維持され、乳用種育成牛でヘクタール当たり増体量758kg/ha、日増体量0.93kg/頭の良好な家畜生産性を有する。

- キーワード : ケンタッキーブルーグラス、省力管理、放牧育成、持続性、寒地・寒冷地

- 担当 : 北海道農業研究センター・寒地酪農研究領域・自給飼料生産グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

育成牛向け放牧草地の一般的な利用法は、高栄養価の草種を用いて輪換放牧し、余剰草処理のため採草や掃除刈り(余剰草を除去して草を再生させ、放牧草の利用性を高める)の実施、もしくは放牧草の生産速度に合わせて放牧頭数を調整することが推奨されている。しかし実際には、草種によっては永続性が不十分であることや、傾斜地や労力不足等のため必要な管理が十分に実施できず、低水準の生産性にとどまる場面も多い。そこで、北海道や本州高標高地における放牧利用で永続性が高く、季節生産性が平準なケンタッキーブルーグラス(KB)主体草地を用いて、「乳用種育成牛の固定放牧、採草・掃除刈りなし、施肥回数年1回」という省力管理条件における家畜および草地の生産性、草種構成について16年の長期間にわたり継続調査し、その実用性を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 栄養価および採食性改善のため、KBとシロクローバ(WC)の混成草地を用いる。放牧強度は放牧開始時の合計体重1,000kg/ha程度とする。スプリングフラッシュを抑制するため放牧開始は草丈5cm時点で行い、放牧馴致と食草量の確保を兼ね10日前後乾草及び配合飼料を併給する。放牧馴致期以降は併給飼料を給与せず放牧草のみとする。施肥量は土壌診断基準値から逸脱しないように加減し(実際はN-P2O5-K2O の各成分2~3、3、4~7kg/10a)、スプリングフラッシュ後の6月下旬に全量施用する。掃除刈は行わない。固定放牧を想定するが、天候不順による牧草生産の悪化等で草量不足となる場合、放牧期間全体での個体あたり日増体量を確保するため、直近1週間の平均日増体量が0.5kg/頭/日以下となる時点が、(1)10月上旬以前であれば放牧頭数を減らして放牧を継続、(2)10月中旬以降であればその時点で放牧終了とする。

- 放牧草の年間平均乾物重量割合について、KBは39~56(平均52)%で常に優占種を維持し、KBとWCの合計は7~8割程度を占める(図1)。播種牧草以外の草種はレッドトップが大半で大きな問題はない。強害雑草の少ない良好な草種構成が長期間にわたり安定的に維持できる。

- 放牧草の地上部の合計乾物生産量は377~982(同690)gDM/m2、平均現存量は69~179(同124)gDM/m2で、年較差は最大2倍以上である(表1)。この変動の要因は降水量の影響が大きいと考えられる(データ省略)。これに対し、放牧草のTDN(可消化養分総量)含量は68~73(同70)%、CP(粗タンパク)含量は19~23(同21)%と変動は小さい。家畜要求量に対する推定養分充足率は、TDNはほぼ充足するが、CPは要求量を大きく上回る。これを反映し、血漿中BUN(尿素態窒素)濃度は20mg/100mlを上回る場合がある(図2)。

- 牧養力は448~592(同504)CD、ヘクタール当たり増体量は560~1,000(同758)kg/ha、個体当たり日増体量は0.81~1.04(同0.93)kg/頭/日で、省力的に比較的高水準の家畜生産性を得られる(図3)。

成果の活用面・留意点

- ケンタッキーブルーグラス主体草地の再評価と利用に活用できる。

- 札幌市における試験結果に基づく。放牧強度は現地の牧草生産水準に応じて調整する。放牧期間中に人工授精を行う乳牛の繁殖成績は事例が少数のため未検討である。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2001~2023年度

- 研究担当者 : 八木隆徳、高橋俊

- 発表論文等 :

- 八木、高橋(2023)日草誌、69:109-119

- 八木、高橋(2023)日草誌、69:120-128