北海道で飼養されるホルスタイン種初産牛における乳生産と初回授精受胎率低下との関係

要約

北海道におけるホルスタイン種初産牛の初回授精受胎率は、平均乳量が最大および最低となる6月および10月にそれぞれ最低および最大となる。乳生産がピークとなる分娩後30-90日の平均乳量が高いほど初回授精受胎率は低下し、その程度はピーク以降においても変わらない。

- キーワード : 初回授精受胎率、初産牛、ピーク乳量、牛群検定、乳用牛

- 担当 : 北海道農業研究センター・寒地酪農研究領域・乳牛飼養グループ

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

乳牛は、人工授精により生後14-15カ月に受胎後、約280日の妊娠期間を経て初産分娩し、乳生産を開始する。毎日の乳生産量は分娩後1~2カ月でピークに達した後、緩やかに減少するため、適切な間隔で次の分娩に至り、新たに乳生産を開始させる必要がある。次の分娩のための人工授精が失敗すると分娩間隔が延長するため、1回の授精で受胎させることが適切な分娩間隔の維持につながる。特に、初産分娩後の乳牛(初産牛)における初めての授精で受胎する確率(初回授精受胎率)の高いことは、生涯にわたり高い乳生産性を維持するために重要となる。

初回授精による受胎の成否には、使用する凍結精液の種類や授精する季節などが影響するが、分娩を経た初産牛では、これらに加え、分娩後の子宮・卵巣機能の回復や、多大なエネルギーを要する乳生産の程度が影響する。さらに、高すぎる乳生産のピークはエネルギー不足による乳牛の体調悪化を招き、ピーク以降の受胎の成否に影響することが指摘されている。これら乳生産の程度と初回授精受胎率との関係を明らかにすることにより、初産牛の状態に応じた初回授精受胎率向上のための適切な飼養・繁殖管理の検討が可能となる。そこで、本研究では、北海道の酪農家から収集した乳用牛群検定成績を解析し、初産分娩前(未経産牛)および初産牛の初回授精受胎率の比較、および初産牛における乳生産のピークの高さと初回授精受胎率との関係の検討により、乳生産と初回授精受胎率との関係を明らかにする。

成果の内容・特徴

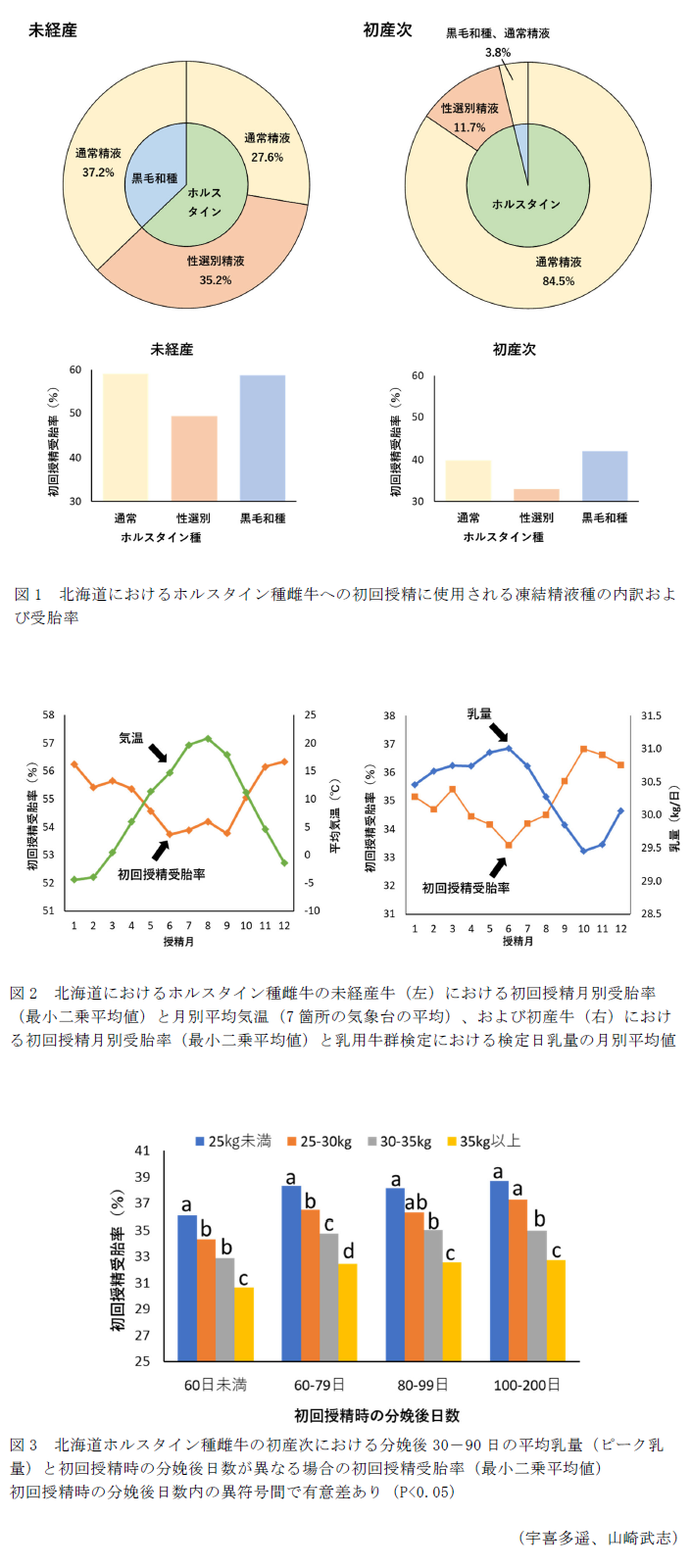

- 2012年から2018年までの間に北海道で飼養されるホルスタイン種雌牛の未経産牛533,672頭への初回授精では、肉用交雑種を分娩させる目的の黒毛和種精液、後継雌牛を分娩させる目的のホルスタイン種性選別精液、および未選別の通常精液がほぼ均等に利用され、初回授精受胎率は性選別精液が最も低い(図1左)。一方、初産牛516,710頭への初回授精では、受胎率の低い性選別精液の利用が少なく、ホルスタイン種の通常精液が大半を占めるが、初回授精受胎率は未経産牛より低下する(図1右)。

- 未経産牛の授精月別の初回授精受胎率は、気温の高い6-9月に低下する(図2左)。一方、初産牛の授精月別の初回授精受胎率は、6月が最低値、10月が最大値であり、その推移は、北海道の乳用牛群検定における初産牛の月別平均乳量の推移を反転させた形となる(図2右)。

- 乳生産がピークとなる分娩後30-90日の平均乳量(ピーク乳量)が高いほど、初産牛の初回授精受胎率は低下する(図3、P<0.05)。ピーク乳量の程度に関わらず、子宮・卵巣機能の回復中である分娩後60日未満における初回授精受胎率は低下する。一方、ピークを過ぎた分娩後100-200日においても、ピーク乳量の高さによる初回授精受胎率の低下の程度は変わらない。

成果の活用面・留意点

- 家畜人工授精事業体、家畜人工授精師、獣医師および酪農家が初産次の飼養・繁殖管理、授精時期、授精に用いる精液種を検討する際の参考情報として活用できる。

- 本成果は、北海道の乳用牛群検定で収集した未経産牛および初産牛の初回授精の成否に対して、農家、授精年、授精月、授精月齢、授精精液における性選別の有無、品種、原産国、初産分娩難易(初産牛のみ)、および初回授精時の分娩後日数×ピーク乳量(初産牛のみ)を考慮した一般線形モデルにより解析した結果である。

- 初産牛における授精月別の初回授受胎率の推移には、乳量だけでなく、乳量とは関係ない季節的な要因も影響している可能性がある。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金

- 研究期間 : 2020~2021年度

- 研究担当者 : 宇喜多遥、山崎武志、山口諭(北海道酪農検定検査協会)、阿部隼人(北海道酪農検定検査協会、馬場俊見(日本ホルスタイン登録協会北海道支局)、唄花子(北海道大学)、高橋昌志(北海道大学)、川原学(北海道大学)

- 発表論文等 : Ukita H. et al. (2022) J. Dairy Sci. 105:6947-6955