国産ゴマ生産拡大のための収穫・乾燥・調製作業の機械化

要約

既存の大豆用コンバインを部品付け替えや設定変更して用いることにより、蒴(さく)褐変初期のゴマを蒴ごと収穫する。加えて、収穫した蒴の乾燥・脱粒・調製作業までの機械化により労働コストを慣行比で60%削減し、3.5ha程度のゴマ導入により所得が約10%増加する。

- キーワード:ゴマ、機械化、労働コスト、蒴収穫

- 担当:農業機械研究部門・無人化農作業研究領域・革新的作業機構開発グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ゴマは日本食に欠かせない食材だが、そのほとんどを輸入に頼り、国産は0.1%にも満たない。国産ゴマの需要は高いものの、ゴマ栽培は手作業が多いことから、生産拡大が難しい現状である。

このため、本研究では、労働時間の半分以上を占める収穫・乾燥・調製作業について、機械化体系を構築する。その際、既存の機械を利用することにより投資コストを抑え、労働コストの削減とともに所得増加を可能とし、国産ゴマの生産拡大を狙う。

成果の内容・特徴

- 本体系は、(1)機械化収穫適性を考慮した栽培、(2)大豆用コンバインで蒴(熟すと縦に裂開する果実)を収穫、(3)蒴を静置通風乾燥、(4)蒴からゴマ種子を脱粒し調製する技術で構成される。

- 機械化収穫適性を考慮し、短茎・主茎型で倒伏しづらく、蒴が着き始める位置が低くならないように、疎植を避けてゴマを栽培する。無マルチ栽培で5月下旬から6月下旬の播種又は移植とし、条間70cmでは株間15cm程度が適する(図1)。

- ゴマは裂開する前の蒴の状態で収穫する。収穫適期は、蒴褐変初期である。収穫には、既存の大豆用コンバインを用い、収穫損失の低減や蒴の詰まり防止のため部品の付け替え(ゴマ用グレインシーブ、ゴマ用グレインラック、ゴマ用グレイン排出用2穴シャッタ等)や設定変更(リール回転を高速、送塵弁開度3(10段階の3(閉じ気味)、2番物(脱穀や選別が不十分な物)の還元位置を扱胴-揺動板返し等)を行う(図2)。

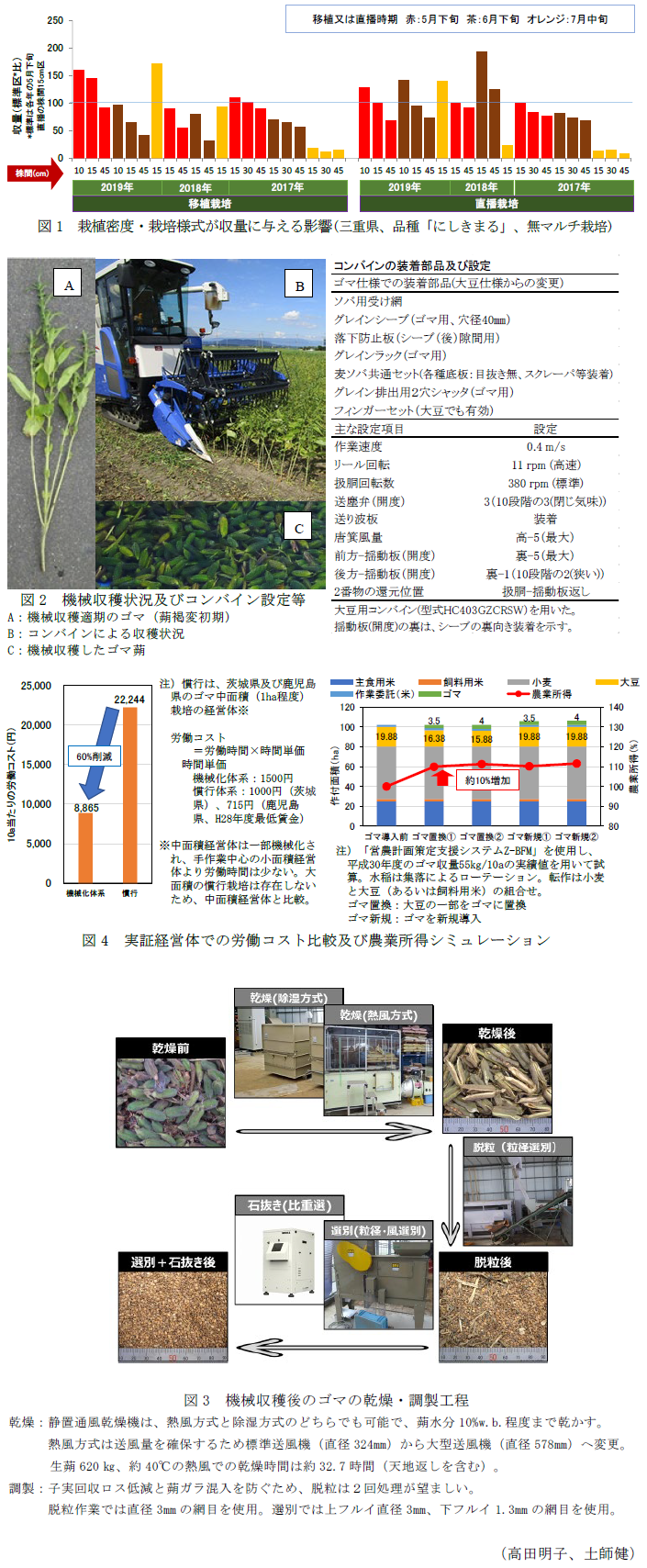

- 収穫適期のゴマ蒴は高水分(約70%w.b.)であるため、速やかに運搬・搬入し、静置通風乾燥機で途中1~2回の天地返しも行いながら、約10%w.b.まで乾燥させる。乾燥後は、籾、大豆等で使用される汎用型粗選機により脱粒(蒴とゴマ子実を分離)し、小・軽夾雑物を吸引型粗選精選機、小石を石抜き機により取り除く脱粒・選別作業を行う(図3)。

- 本体系では、高水分のゴマ蒴を人工乾燥によって、慣行作業のビニールハウス内等での自然乾燥よりも急速に乾燥させるが、ゴマの品質(酸価、油分)には影響せず食品利用上の問題はない。

- 慣行栽培と比較した場合、労働コストを60%削減できる(図4)。また、現地実証によるゴマ収量の実績値55kg/10aを用いて実証経営体にあてはめて試算すると、大豆3.5~4.0haをゴマに置換又はゴマ3.5~4.0haを新規導入した場合に、ゴマ導入前と比較して約10%の所得増加となる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、土地利用型経営体を主とする生産者、ゴマ加工販売事業者、普及指導機関での活用に適する。

- 本成果は、三重県において、品種「にしきまる」を用いて得られたデータである。最適設定での機械収穫損失は10~20%程度である。

- 早刈り(適期7日前程度)は未熟種子等が増加し、酸価が目安を超えて品質が低下するおそれがある。また、適期を過ぎると蒴が裂開してゴマがこぼれて収穫量が減るため適期収穫に努める。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、その他外部資金(H28補正「経営体プロ」)

- 研究期間:2017~2019年度

- 研究担当者:高田明子、加藤晶子、土師健、大潟直樹、嶋津光辰、野田崇啓、荒井圭介、日髙靖之、田畑茂樹(三重農研)、川原田直也(三重農研)、石原譲(三重農研)、藤澤英二(九鬼産業(株))、近藤和夫(九鬼産業(株))、小谷弘哉(九鬼産業(株))、三輪田克志(井関農機(株))、中谷淸(井関農機(株))、山本玄棋(井関農機(株))

- 発表論文等:

- 農研機構(2021)「ゴマの収穫・乾燥・調製作業の機械化体系」

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/h27kakushin/chiiki_2020_result-k012-t01.pdf(2021年8月公開) - 農研機構(2021)「機械適性を考慮したゴマの栽培法」

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/h27kakushin/chiiki_2020_result-k012-y01.pdf(2021年8月公開) - 農研機構(2021)「ゴマの機械収穫後の乾燥・調製技術」

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/h27kakushin/chiiki_2020_result-k012-y03.pdf(2021年8月公開)

- 農研機構(2021)「ゴマの収穫・乾燥・調製作業の機械化体系」