特殊なデンプンでナトリウムを吸着・無害化するヒナアズキ

要約

アズキ近縁種のヒナアズキは、葉の細胞質中のデンプン顆粒がナトリウムを吸着して無害化することで強い耐塩性を示す。これは多くの耐塩性植物が持つ、葉へのナトリウム流入を抑制して塩害を回避する機構とは異なるため、この機構の利用により新たな耐塩性作物の開発が期待できる。

- キーワード : アズキ近縁種、耐塩性、デンプン顆粒、ナトリウム

- 担当 : 基盤技術研究本部・遺伝資源研究センター・植物資源ユニット

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

食料の安定供給が求められている中、深刻化する塩害による農地破壊や淡水資源不足などの問題に対して、塩害に強い作物の開発が求められており、そのために塩害に強い植物が持つ耐塩性機構を明らかにし、その機構の利用が求められている。一般に植物は葉にナトリウムが流入すると深刻な傷害を受けるため、多くの耐塩性植物は葉へのナトリウム流入を抑制する機構を持ち、その詳細が明らかにされてきた。しかし単一の耐塩性機構のみによって耐塩性作物を開発する試みは成功しておらず、新たな耐塩性機構の解明と幾つかの耐塩性機構を組合せた育種的改良による耐塩性の向上が求められており、農研機構遺伝資源研究センターでは、作物近縁野生種遺伝資源の耐塩性評価を進め、塩害に弱いアズキの近縁種から多様な耐塩性を有する系統を選抜してきた。

本研究では、その中でも葉にナトリウムを蓄積しながらも目立った傷害なしに生育できるヒナアズキが持つ特異な耐塩性に注目し、その機構を明らかにする。

成果の内容・特徴

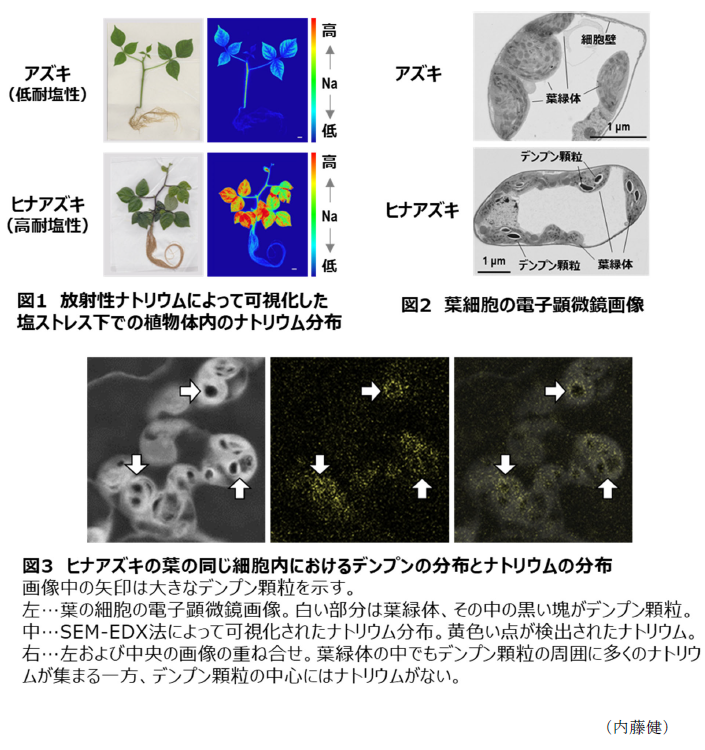

- 塩ストレス時において、ヒナアズキは塩害に弱いアズキよりも多くのナトリウムを葉に蓄積する(図1)。

- 塩ストレスの有無にかかわらず、アズキでは葉の細胞にデンプン顆粒がほとんど形成されないのに対して、ヒナアズキでは多くのデンプン顆粒が形成される(図2)。

- 葉細胞中のナトリウム分布を元素マッピングによって可視化すると、デンプン顆粒の周縁部にナトリウムが集中的に存在する様子が観察される(図3)。植物体内に遊離した状態で存在するナトリウムイオンは葉サンプルを固定する工程で流失するが、残存していることから何らかの形で吸着されているものと考えられる。

- 以上の結果から、ヒナアズキは葉に形成されるデンプン顆粒の周囲に多くのナトリウムを吸着し、これによりナトリウムを無害化していることが推察できる。

成果の活用面・留意点

- 本成果はヒナアズキの葉におけるデンプン顆粒とナトリウムの関係を画像から明らかにしたものである。

- 既知の耐塩性機構と本成果の機構を組み合わせて作物に導入することで、これまでより耐塩性に優れた作物を開発することが期待できる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(ムーンショット型農林水産研究開発事業)、文部科学省(科研費、戦略的創造研究推進事業)

- 研究期間 : 2017~2023年度

- 研究担当者 : 内藤健、野田祐作(量研)、若崎眞由美(理研)、佐藤繭子(理研)、豊岡公徳(理研)、古川純(筑波大)、田野井慶太郎(東大)

- 発表論文等 : Noda Y. et al.(2023) J Plant Res. 136:705-714