ハトムギ高度利用マニュアル

要約

水田転作作物として注目され、医薬品から飲料・食品まで利用できるハトムギについて、概要、品種、基本的な栽培方法、増収ポイント、薬用に向けた栽培の注意点などを紹介したマニュアルである。ハトムギの生産者、利用者、新規導入を検討する者において活用できる。

- キーワード : ハトムギ、品種、栽培法、増収技術、薬用作物

- 担当 : 基盤技術研究本部・遺伝資源研究センター・植物資源ユニット

- 代表連絡先 :

- 分類 : 研究成果情報

背景・ねらい

ハトムギは医薬品・化粧品から飲料・食品まで用途が広く、水田でも栽培できコンバイン収穫も可能なため、健康志向の食品や水田転作作物として注目されている。ハトムギの自給率は18%(2018年度)で、主にタイ、ラオス、中国から輸入されるハトムギの価格は高騰傾向であり、高品質で安定供給に信頼がある国産維持への根強い要望がある。一方、国内のハトムギの作付面積は1.090ha(2021年度)と少なく、古い知見が多いため、これから栽培や利用を始める際に参考となる資料がほとんどない。

そこで、育成した新品種や2割増収を目指す栽培技術、薬用利用に向けた栽培のポイントを含む最新の成果とハトムギの基本的な知見をまとめたマニュアルを作成し、国内に広く展開する。

成果の内容・特徴

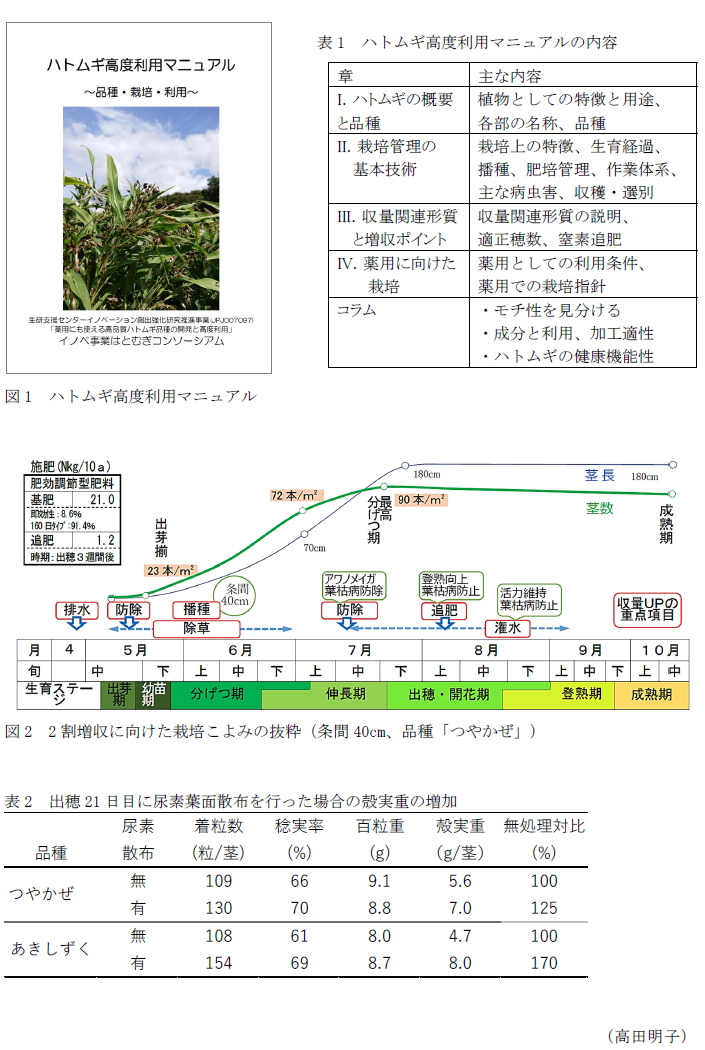

- 本マニュアルは、「ハトムギの概要と品種」、「栽培管理の基本技術」、「収量関連形質と増収ポイント」、「薬用に向けた栽培」の4章によって構成される(図1、表1)。また、わかりやすい栽培こよみを付表としている(図2)。

- 2割増収に向けた栽培技術として、適正な栽植密度を検討している。富山県における試験では、面積あたりの茎数は90本/m2程度で収量が最大となり、株間20cmの場合に主要品種の「あきしずく」では条間50cm、「つやかぜ」では条間40cm程度となる。

- 尿素追肥は増収に大きな効果があり、追肥のタイミングは出穂後21日である(表2)。

成果の活用面・留意点

- ハトムギを既に生産している者、利用している者、ハトムギの新規導入を検討する者等で活用できる。

- マニュアルに掲載したデータは、「あきしずく」と「つやかぜ」を用い、主に富山県における試験結果に基づく。他の地域では必要に応じてマニュアルを参考に調整する。栽培こよみは北陸・東北地域ベースであるが、生育経過と照らし合わせることで、東北から九州までの参考となる。

具体的データ

その他

- 予算区分 : 交付金、農林水産省(イノベーション創出強化研究推進事業)

- 研究期間 : 2018~2022年度

- 研究担当者 : 高田明子、松井勝弘、荒木卓哉(愛媛大)、齊藤毅(富山県高岡農林水産振興センター)、鈴木良雄(順天堂大)、田村隆幸(富山県薬総研)、竹川政男(太陽食品(株))

- 発表論文等 : 農研機構(2023)「ハトムギ高度利用マニュアル~品種・栽培・利用~」(2023年5月公開)